火力発電への過度な依存と

その設備の老朽化

資源エネルギ―庁の資料にはこうある。

「需要に対して供給力が不足する見込みとなったが、前日のスポット市場での調達に加えて、火力発電所の増出力運転、流通設備や電源の補修時期等を調整するなどの追加供給力対策により、電力ひっ迫注意報の発令基準未達である広域予備率5%以上を維持」

厳しいながらも安定供給を維持し、計画停電には至らなかったが、首都の電力供給が「トラブル一発で消し飛ぶ」程度の余裕しか持たないことを露呈した。

この脆弱(ぜいじゃく)性の背景には、三つの構造的なリスクが存在する。

第一に、火力発電への過度な依存と、その設備の老朽化である。東京エリアの電力供給を支える火力発電所の多くは東京湾・太平洋沿岸に集中しており、自然災害に対する耐性が低い。さらに深刻なのは、これらの発電所の多くが長期にわたり稼働している点だ。

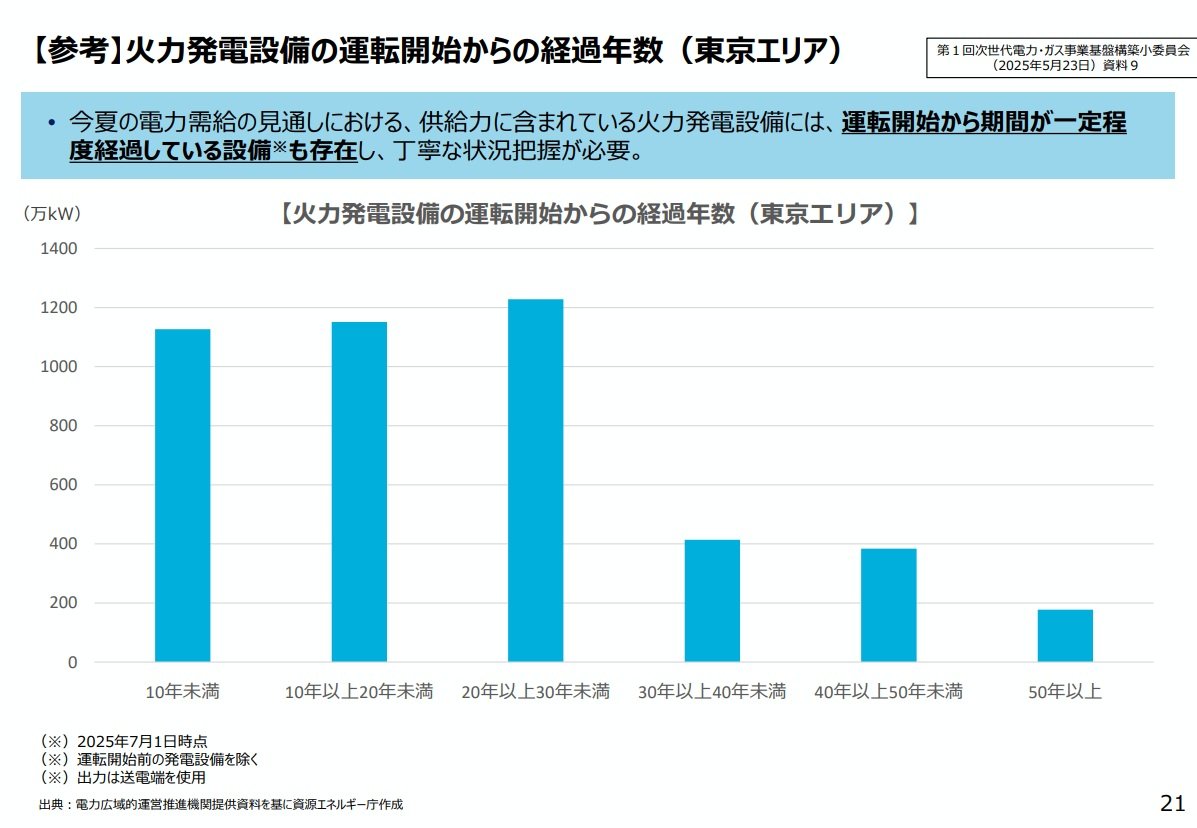

資源エネルギー庁の資料によれば、東京エリアの供給力に含まれる火力発電設備の約2割が、運転開始から30年以上経過している。30年を超えた火力は高経年化も懸念される。首都のエネルギー供給の一部は、古びたエンジンをだましだまし動かし、いつ故障してもおかしくないトラックで、日々の生活物資を運んでいるようなものだ。

出所:「今夏の電力需給及び今冬以降の需給見通し・運用について」(資源エネルギー庁) 拡大画像表示

出所:「今夏の電力需給及び今冬以降の需給見通し・運用について」(資源エネルギー庁) 拡大画像表示

燃料調達の不安定性と

再生可能エネルギーの限界

第二に、燃料調達の不安定性である。火力発電の主燃料である液化天然ガス(LNG)の在庫は、2025年10月末時点で約197万トンと、過去5年間の平均値を下回る水準で推移している。国際情勢の緊迫化や異常気象による輸送の遅延が起これば、燃料不足が電力不足に直結する。

第三に、再生可能エネルギーの限界である。太陽光発電は天候に左右され、夜間や悪天候時には全く機能しない。需要がピークに達する冬の夕暮れ時に、太陽光は頼りにならない。