柏崎刈羽の2基が

供給できる電力量は

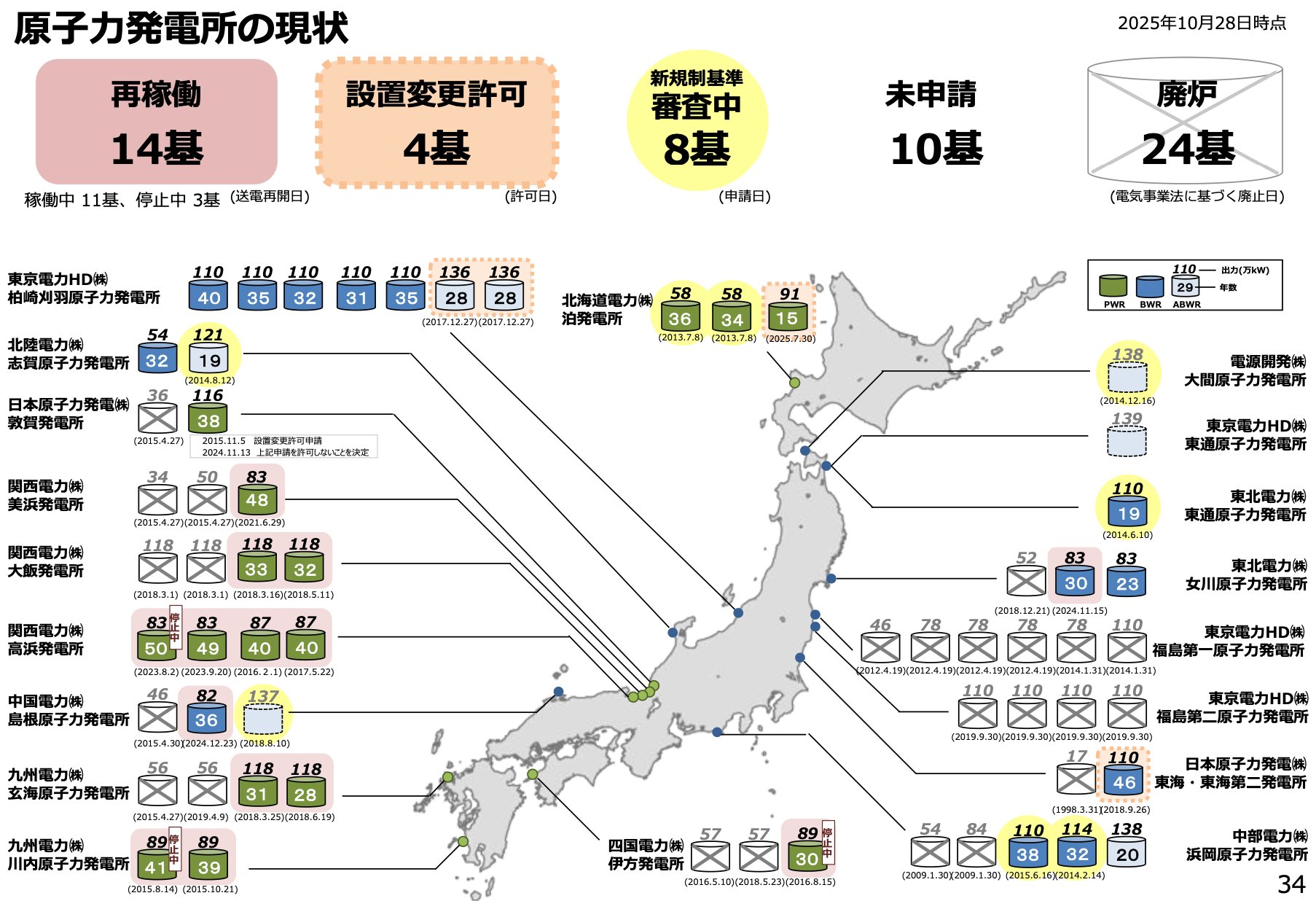

特に6号機は、燃料装荷を行った上での検査など、初準備が2025年10月28日までに終わり、「技術的な起動準備が完了」した状態にある。あとは、新潟県知事の政治決断を待つだけだ。

この2基が持つ力は絶大だ。6号機と7号機の合計出力は271.2万kW。この数字が持つ意味を理解する必要がある。これは、東京の電力予備率を瞬時に約5%も引き上げる力を持つ。

出所:「今夏の電力需給及び今冬以降の需給見通し・運用について」(資源エネルギー庁) 拡大画像表示

出所:「今夏の電力需給及び今冬以降の需給見通し・運用について」(資源エネルギー庁) 拡大画像表示

つまり、柏崎刈羽の2基が稼働すれば、東京は「赤信号」の危険水域から一気に「青信号」の安定領域へと移行できるのだ。この出力は、山手線内側の全世帯が消費するピーク時の電力を優にまかなう。

福島原発事故の根本原因は

原子炉の構造的欠陥ではない

もちろん、福島の事故を経験した我々が、安全性に万全を期すべきは当然だ。しかし、柏崎刈羽原発の再稼働に反対する議論の多くは、この点を無視した感情論に陥っている。国際原子力機関(IAEA)が2015年に公表した「福島第一原子力発電所事故に関するIAEA事務局長報告書」は、事故の科学的な原因を冷静に分析している。

「事故の直接的な引き金は、日本の北東海岸を襲った巨大津波によって引き起こされた、長時間の全交流電源喪失であった。(中略)この電源喪失により、三つの稼働中原子炉の炉心冷却機能と、四つの原子炉の使用済み燃料プール冷却機能が失われた」(※2)

報告書が指摘するように、事故の根本原因は「電源の喪失」であり、原子炉そのものの構造的欠陥ではなかった。この教訓に基づき、柏崎刈羽原発では、非常用電源を高台に移設し、防潮堤を建設するなど、考えうる限りの何重もの安全対策がすでに施されている。

電気という現代文明の恩恵だけを享受し、その安定供給という国家的な責任から目を背ける態度は、もはや許されない。原発ゼロという理想論で首都圏3000万人の生活を危険にさらし続けることは、無責任の極みである。

柏崎刈羽原発6号機の再稼働は、もはや単なる選択肢の一つではない。それは、計画停電という悪夢を回避し、日本のエネルギー安全保障を確保するために残された、唯一かつ必達の責務なのである。

※2 The Fukushima Daiichi Accident Report by the Director General