“無意識の顔採用”と「◯◯さんっぽい」という判断基準

一方で、残念ながら“変えられない部分”で判断されることもある。それは、“その企業っぽい顔かどうか”である。

かつて、国立科学博物館で行われた『大顔展』という催しの中で、銀行員や政治家などある特定の集団の顔を大量に集めて、コンピューターで分析して“平均顔”を作るという展示があった。そこには職種ごとの、とても“いかにも”な顔が並んでいた。

“その職種っぽい顔”というのはたしかに存在する。そして、職種ほど世間的な共通の認識がないためわかりづらいが、“その企業っぽい顔”というのも存在する。それは、意識的に顔で人を選んでいる、ということではない。面接官も、当然、“その企業っぽい顔”のひとりであるから、自分に近い、そして見慣れた“その企業っぽい顔”の就活生には無意識に親近感を抱く。

つまり、どんな企業でも“無意識の顔採用”が行われているのである。この基準は美醜とは相関関係にはない。すなわちどれだけ「顔採用は悪」という意識が浸透しても、残り続ける感覚である。

さらに、それは無意識のみの話では終わらない。在籍期間が長く、そして一流の人事担当者であればあるほど、それまでその会社で働いてきた多くの人のデータがインプットされている。顔はもちろん、どういった部署で活躍したか、もしくはどんなトラブルを起こしたかといった特性も記憶している。そして就活生と面接をしながら「この就活生は◯◯さん(実際にいる/いた社員)っぽいな」などと想像して、入社後のイメージを描き判断を下している。

その「◯◯さん」が、早期に辞めてしまった社員だったりする場合に、そのジャッジは限りなくNGに近くなる。逆に活躍している社員と似ているなど、“うちにいそうな社員”で、“うちでうまくやっていけそうな社員”に近いと思われればOKラインに近づいていくのだ。

「この就活生はうちの会社っぽいか。うちの会社で言えば誰なのか」という想像をする上で、かなり重要な要素となるのが顔なのである。言葉にして言っていることよりも、顔を含む雰囲気のほうが雄弁にその人の将来を語っているのである。

就活生にとってみれば、無意識の親近感で判断されたり、言葉ではなく、顔や雰囲気で全く自分とは関係のない社員を想起されてNGを下されたりするのは理不尽極まりないことに思えるかもしれない。しかし、これは採用ミスをしたくない企業にとっては合理性のある判断であるし、結果的にその就活生にとっても不幸にならない判断だと言ってもいいだろう。

顔には、その人の人生が表れる。それまで、どんな生き方をしてきたのか、どんな感性で生きてきたのか、何を大事にしてきたのか……それらの内面は、外見に表出する。20歳を過ぎた就活生にとって、それは20年以上生きることができた証といってもいいものである。

そこまでの人生はもう変えることができない。その人生を変えることはできないので、せめて“見せ方”を変えて、与える印象を変えていこうというのが、筆者のしている自己PRの添削や面接練習などの就活指導の中核をなす思考である。だが一方で、その就活生の20年間を否定するようなことはしてはいけないし、否定に繋がるような人生の“改ざん”は行ってはいけないというのが信条である。

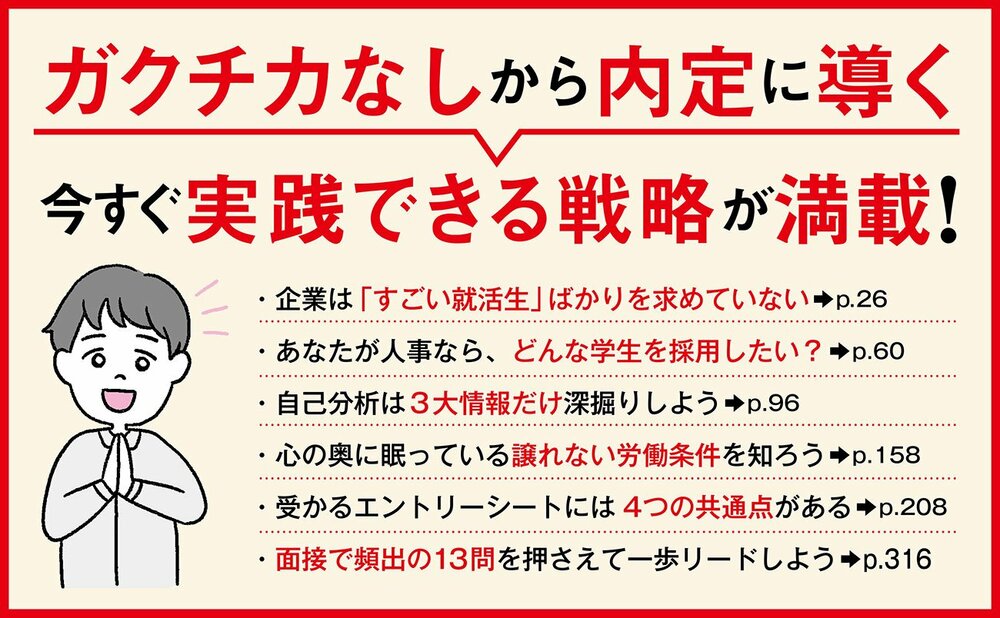

なぜなら、そんなことをして就職活動自体は満足行く結果が得られたとしても、その後の幸福は保証できないからである。8月にダイヤモンド社から発売された『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』(藤井智也・著)にも「就活の本当のゴールは単なる『内定の獲得』ではなくて、あくまで『自分に合う企業からの内定の獲得』です」という記述がある。

採用とは「◯◯選び」と「●●選び」

日本における企業選びというのは、依然として、「自分はどのムラの住人になるのか」ということを選ぶのに近い。逆の視点で言えば、採用という行為は「優秀な人間選び」と「ムラの仲間選び」の2つの軸が交錯した場所にある。採用側も能力だけではなく「自分のムラに馴染む住人か」どうかを判断しているのだ。

仮に採用側が「学歴が高すぎる若手社員とは働きづらい」という感覚を持っていれば、東大生だって容赦なく落とされるのが就職活動である。美醜や偏差値といった、世間一般のモノサシだけではなく、その企業にとってのモノサシもかざされることになるので、採用基準というのはわかりづらいのだ。

そんな公には言葉にしづらい、もしくは採用側も言葉にはできていない判断の要素となるのが、同じく言葉にできない顔や雰囲気なのである。

採用側は、就活生の顔や雰囲気を見て、直感的と言ってもいい基準で、相手の就活生を判断している。そして、それは社員が採用をしている場合は往々にして当たっている。

(※就活生は信じられないかもしれないが、採用を外注している、すなわち他社の社員が面接をしているケースというのは存在し、その場合はこれは当てはまらない)

感覚の合わない会社に行っても不幸になるだけである。大学受験は、基本的には偏差値が高い大学に行くほどよいとされる競争だったが、就職活動はそうではない。人気企業ランキング上位の会社に行けたとしても、自分と合わなければ不幸が待っている。

最近、X(旧Twitter)上で、社員たちが一斉にコールをしている動画がバズっていた。あれを「一体感があって楽しい」と感じる人もいれば「あんなパリピの同調圧力、絶対に耐えられない」という人もいるだろう。それは企業の優劣ではなく、人の感覚の差なのである。そして、これだけ多くの就活生がいるのだから、合う会社があれば、合わない会社があるのも当然のことである。

顔は変えられないが、ルックスは変えられる。“変えられる部分”は努力をする者が報われる。だが、“変えられない部分”は「それは自分の大事にしてきたものなのだ」とある種開き直って、流れに身を任せれば、それは就活における幸福なゴールに近づいていると言ってもいいだろう。