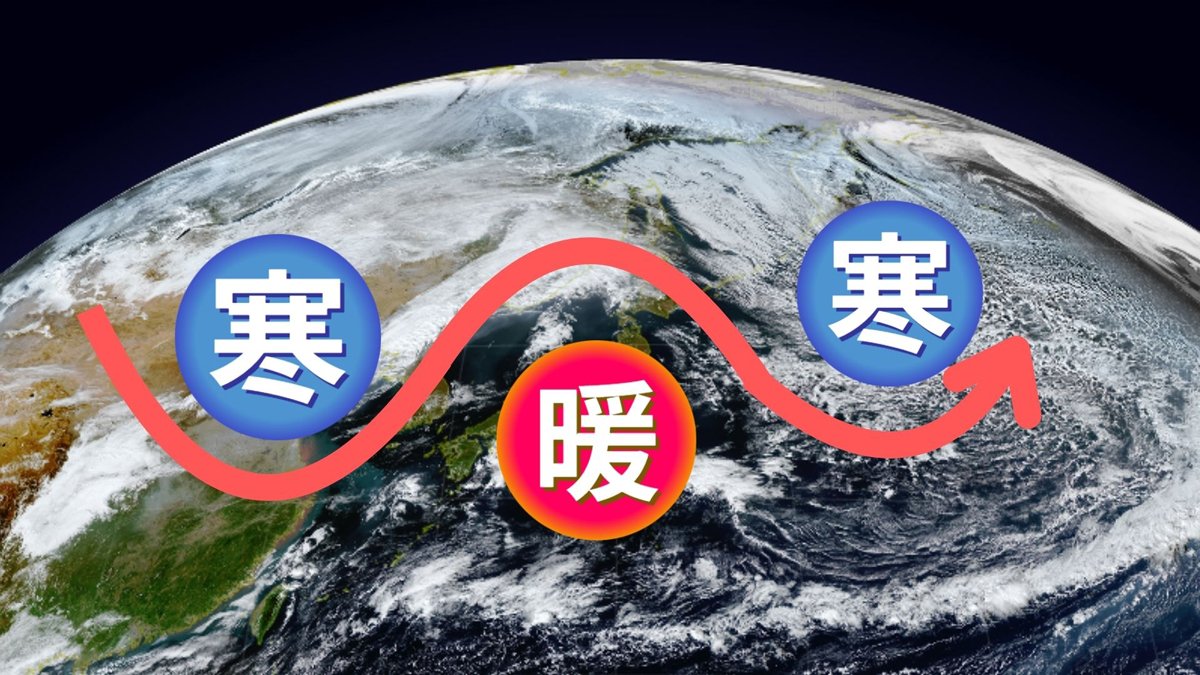

二季の一因は「偏西風の乱れ」

「北極と赤道の気温差」がポイント

筆者作成

筆者作成

温暖化が進むと暑さだけでなく寒さも続く。それはなぜか。カギを握るのが偏西風だ。気象庁は夏の異常な猛暑に加えて、冬の大雪や寒さについても「偏西風の蛇行」を原因として挙げている。

偏西風とは、日本などがある中緯度帯の上空を流れる、西から東に向かって吹く風のこと。「北極と赤道の気温差」によって吹くものだ。

温暖化が進むスピードには地域差があり、顕著なのが北極だ。北極は、他の地域の3倍のスピードで温暖化が進んでいる。つまり、一番寒い北極と、一番暑い赤道の気温差が小さくなっている。そのため、偏西風の流れが乱れやすくなっているのだ。川の流れをイメージしてほしい。急こう配であればまっすぐ安定して流れ、緩やかだと蛇行しやすくなる。

夏は、偏西風が日本の北を流れる。蛇行が大きいと南からの暖気が極端に強く流れ込み、偏西風が切り離されて猛暑が異常に長く続く。これが暑さの一因だ。一方、冬は偏西風が日本の南を流れる。蛇行によって極端に強い北極からの寒気が流れ込み、これが厳しい寒さや大雪につながっている。

まとめると、温暖化による偏西風の乱れによって、緩やかな季節変化が行われず四季が二季と感じられる要因となっている。

温暖化が厳冬と大雪をもたらす

特に日本海側は要注意

ついこの間まで猛暑の夏だったのに、急激に肌寒くなり、この冬はどうなるのか。今のところ、平均気温は平年並みか平年より少し高くなる見込みだ。

とはいえ、体感的にそうなるとは限らない。冬は特に日ごとの気温の変化が大きい。そして、偏西風の蛇行により暖かい日と厳しい寒さを行き来する可能性が高い。

何より注意が必要なのは、日本海側の大雪だ。11月後半以降、日本の上空には本格的な冬の寒気が流れ込みやすくなっている。しかし、海にはまだ暑すぎた夏の影響が残っている。海というのは熱しにくくて冷めにくい。通常の冬の寒気であっても、平年より暖かい海が一因で、雪雲が発達してドカ雪をもたらす恐れがある。近年、暑さの記録と同じくらい大雪の記録も生まれているのはそのためだ。

温暖化が進んでも、日本が常夏のハワイのような気候になることはない。冬は冬で、大雪や寒さへの備えが絶対に必要だ。そして、春や秋が短くなってはいるが、まだ失われてはいない。春の桜や秋の紅葉は、日本のアイデンティティといっても過言ではないだろう。気候変動が激しい時代だからこそ、四季の魅力を大切に感じていきたい。