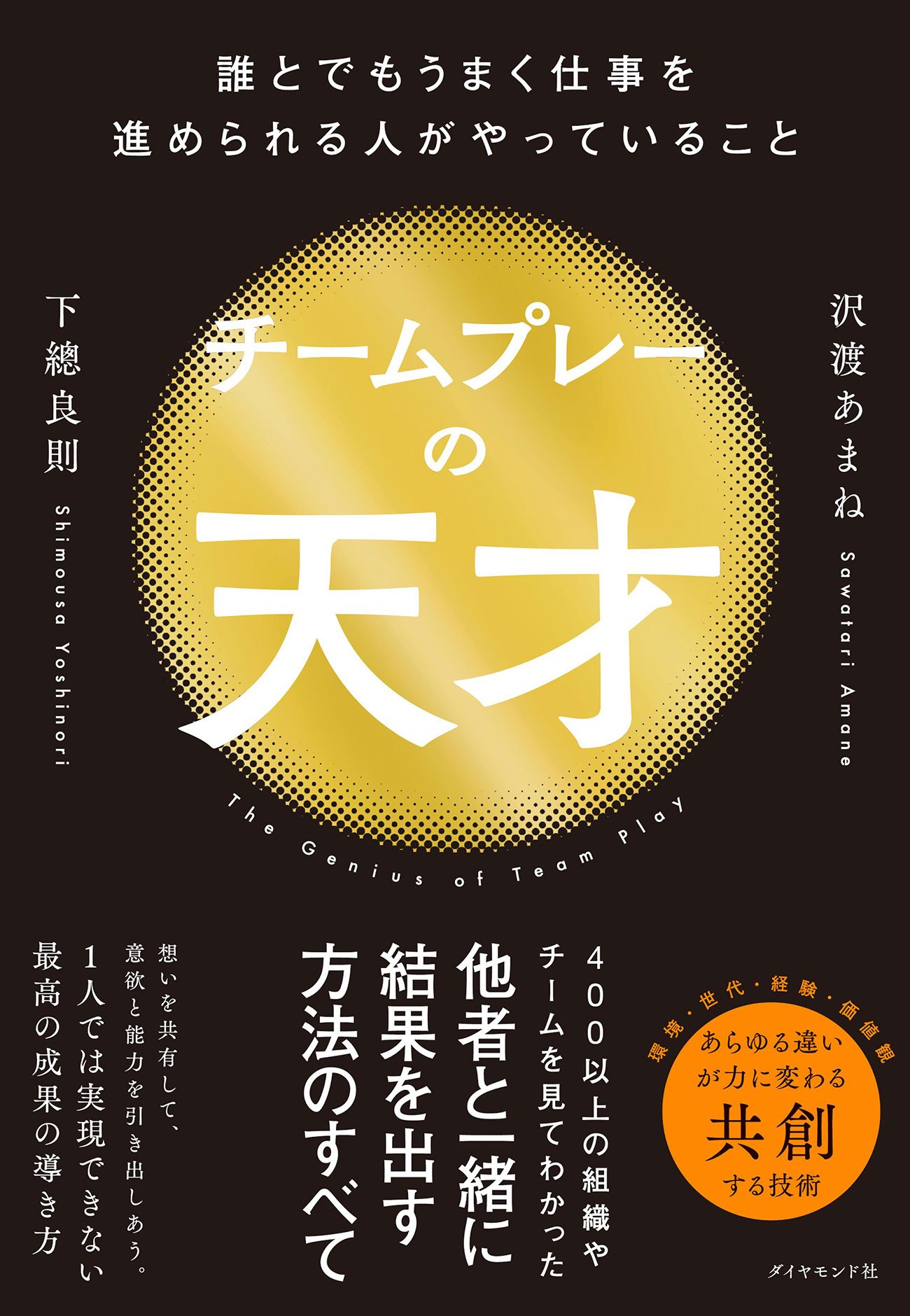

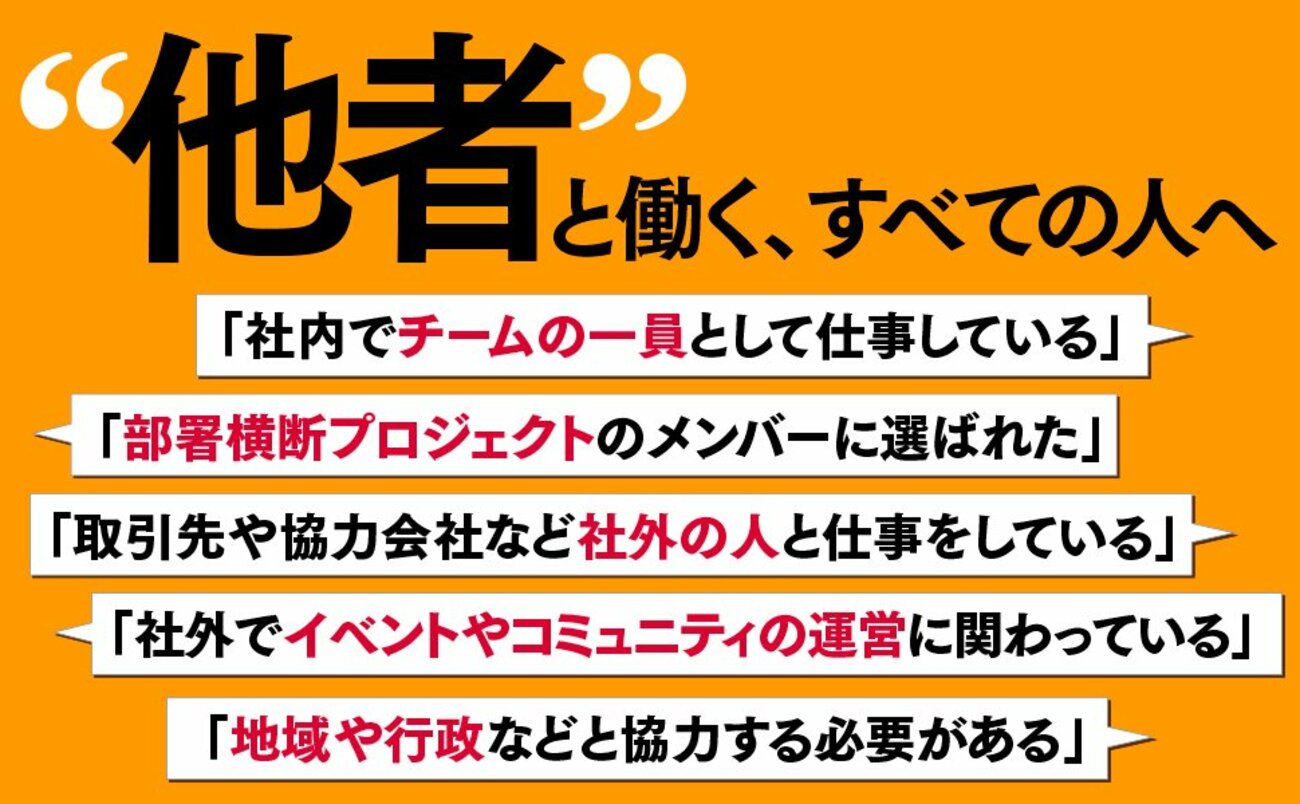

「あの人、仕事はできるのに…なぜか一緒に働きたくない」。そう思われてしまう人が、あなたの職場にもいないだろうか。職場で嫌われる人というと「能力が低い人」を思い浮かべがちだが、実際に不和を引き起こすのはまったく別のタイプであることが多い。その特徴を指摘してくれるのが、400以上のチームを見た専門家が「仲間と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)だ。「あらゆる仕事仲間との関係性が良くなる」と話題の一冊から、その内容を紹介しよう。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

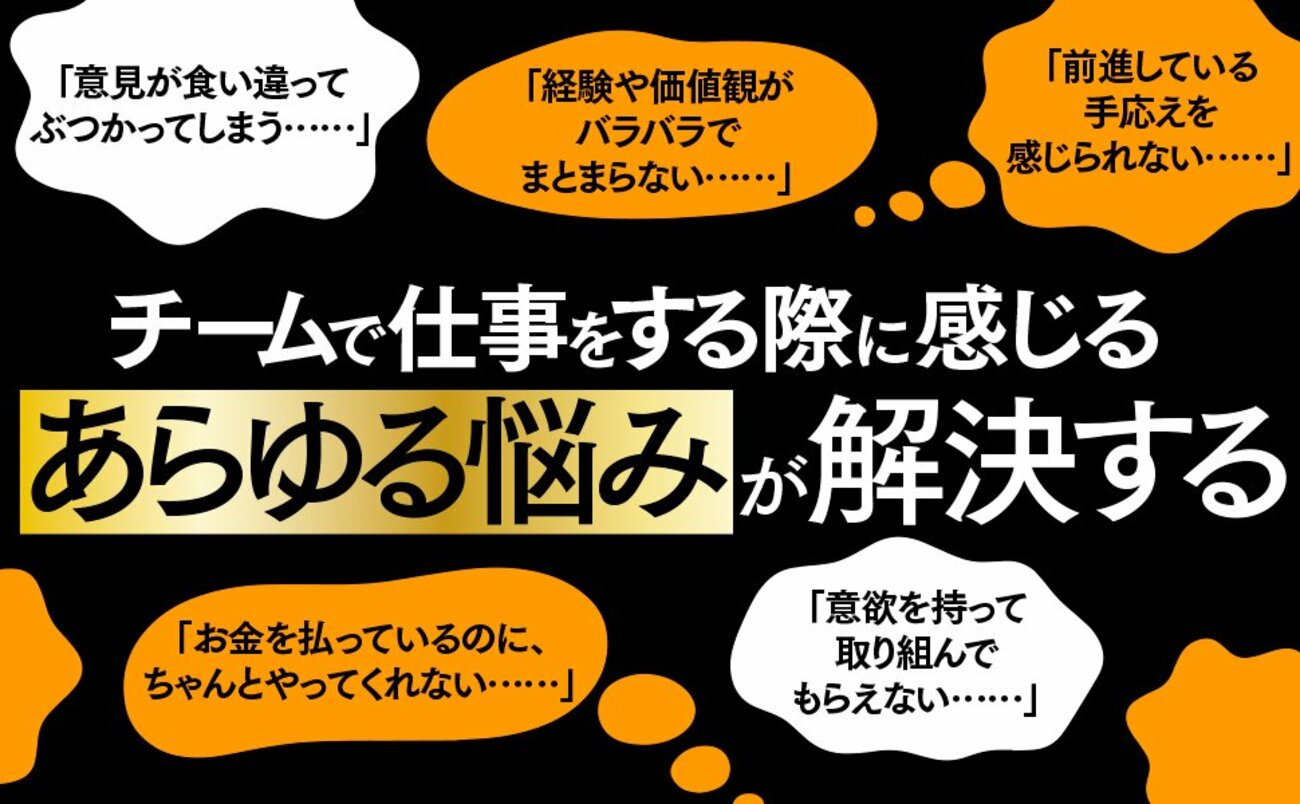

仲間の「やる気」が失われる状況とは

何か新しいことを始めるとき、発起人や牽引する人の強いリーダーシップが必要なのは言うまでもありません。

一方で、リーダーのカリスマ性やタレント性だけに依存していたり、「キラキラ部署」「キラキラパーソン」だけが目立っていたりする状態が続くと、他の人たちが近寄りがたさや疎外感を感じてしまいます。

いつのまにか「リーダーと下請け」のような構造になってしまい、共創関係でものごとが進まなくなることがあります。

新しい「リーダーシップ」のかたち

そこで知っておきたいのが「シェアド・リーダーシップ」の考え方。

チームの各メンバーが何かしらのリーダーシップを発揮している状態を指します。

特定のカリスマにリーダーシップを依存せず、各々の役割や能力に応じてリーダーシップが分担されている状態ともとらえられるでしょう。

1人(または一部)の強いリーダーだけに意思決定や牽引を集中させたくない。

誰か1人または一部の人が目立ちすぎて共創がうまくいかない場合などはとくに、シェアド・リーダーシップの考え方で役割や権限を分散させてはいかがでしょうか。

「うまくいくチーム」がやっていること

具体的には、次のアクションが考えられます。

・テーマや領域ごとに、異なる人がリーダー役を務める

・定期的にリーダーを変える

・普段リーダー役になりがちな人や部署や企業は、あえてフォロワーに徹する

・(企業が主導する共創活動の場合)その企業はあまり表に出ない。コンソーシアムのような形態で共創活動を始め、事務局の一部を担う

・いつもは表に出てこないメンバー、企業の人たちで活動を始める

強いリーダーシップを持つカリスマがチームを率いるのも悪くはないですが、メンバーのフォロワーシップが強くなりすぎてしまい、リーダー不在時に思考停止や機能不全に陥ったり、後任が育たなかったりするリスクを伴います。

また、リーダーの属人性や独善性が際立ってしまい、ある種の「近寄りがたさ」を醸し出してしまう(カルト宗教っぽいと言いましょうか)ことも共創にとっては逆効果です。

特定の人や会社だけを目立たせない。

それもまた共創戦略なのです。

(本稿は、他者との仕事を円滑にするコツをまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です)