痛みを和らげ、延命の可能性も期待できる緩和ケア。高い効果を得るには診断期からの実施が必要だが、患者が集中する都市部での体制は不十分である。その現状をダイヤモンドQ編集部が報告する。

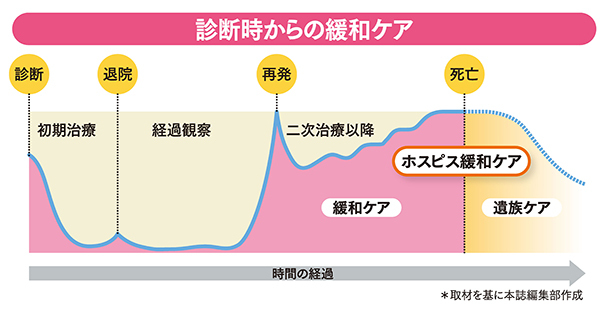

「治療早期からの緩和ケア」。2007年のがん対策基本法施行以降、一般紙・誌のがん関連記事に登場するようになった言葉だ。現行のがん対策推進基本計画では、さらに踏み込んで、「診断されたときからの緩和ケア」という言葉が使われている。

では、早いうちからの緩和ケアとは、具体的にどのようなことをするのか。幾つか事例を紹介しよう。

ある50代の男性は、肘、前腕に痛みやしびれが頻発し、病院を受診したところ進行性の肺がんが見つかった。肺にできたがんが周囲に広がり、前腕や手指につながる神経を圧迫して痛みが生じていたのだ。

放射線と抗がん剤を組み合わせた治療を始めることになったが、痛みが強過ぎて放射線を照射する間、治療ベッドでじっとしていることができない。このため、まず緩和ケア医が介入し、痛みのコントロールを行った後に放射線治療を始めることになった。幸いオピオイド鎮痛薬で痛みが軽減し、あらためてがん治療を始められるようになった。

がんの診断に打ちのめされたときも、緩和ケアチームに関与してもらうと心強い。30代の女性は、盲腸の手術後の外来で、いきなり虫垂がんの確定診断と再手術の説明を受け、極度の不眠と食欲不振に陥った。

たとえ早期で発見されても、患者の半分近くは心理的な苦痛や強い抑うつを経験する。多くは2週間程度で立ち直るが、右の女性のように全く予期しない状況で「悪いニュース」に直面すると、抑うつ状態が長期化することもまれではない。

このケースでは、がん看護専門看護師と精神科医から成る緩和ケアチームが介入。睡眠導入剤や抗不安薬などを処方する一方で、検査時や治療方針を説明する際には看護師が同席するなどのケアを行っている。

緩和ケアというと終末期の痛み治療のイメージが強いが、心身両面からがん治療をサポートするケアは全て緩和ケアの範疇に入る。

どんな病気であろうと、つらい、痛いと心身が訴え(治療費を捻出する財布の悲鳴でもいい)、治療プロセスに向かう患者・家族が困っていれば、緩和ケアの対象になる。