『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第69回は、数学における「定理」や「命題」について考える。

実は「2は奇数」も命題だ

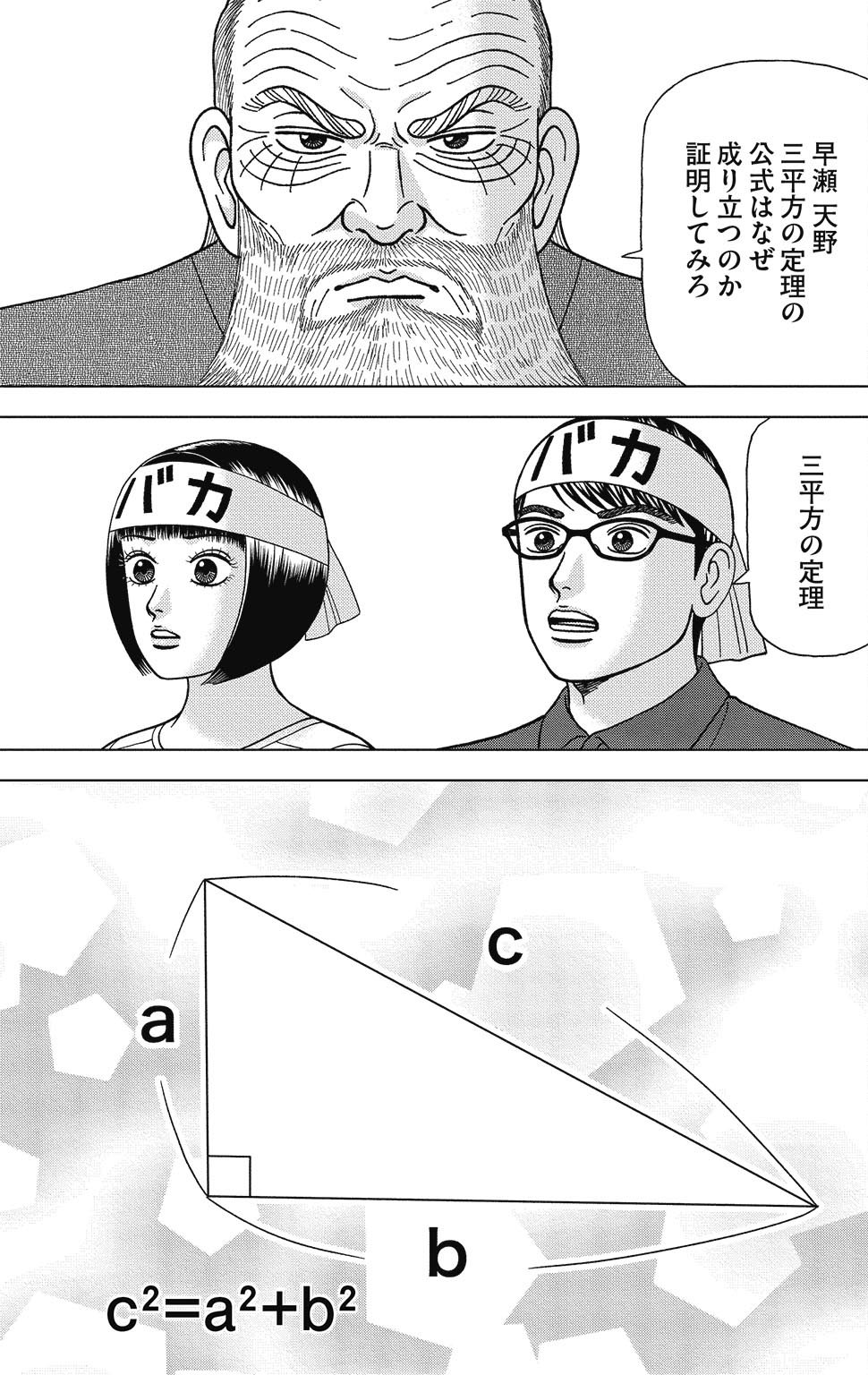

東京大学現役合格のため、苦手科目である数学の特訓をする天野晃一郎と早瀬菜緒。数学講師の柳鉄之介は2人に「三平方の定理」の証明を求めるのだった。

三平方の定理はピタゴラスの定理という名前の方で覚えている人も多いかもしれない。三平方の定理は、直角三角形の最も長い辺(斜辺という)の2乗は、他の2辺の2乗の和に等しいという定理だ。

マンガ本編では、柳が天野と早瀬に対してこの定理の証明を求めるシーンが描かれている。実は、三平方の定理の証明は単純かつ奥深い。紀元前から知られている中学生でも理解できる簡単な証明方法がある一方で、2023年にもアメリカの高校生により新しい証明方法が見出されるなど、話題に事欠かない。

だがそもそも、定理とはなんだろうか?

数学において定理とは、おおむね「証明された真なる命題」という意味で用いられる。命題とは「真偽が客観的に定かである主張」のことだ。ちなみに勘違いされがちだが、命題=正しい、というわけではない。「2は奇数」は「偽」ではあるが、偽であることが明確なため、れっきとした「命題」である。

定理を考える上で不可欠な概念が「定義」だ。改めて説明するのは野暮かもしれないが、定義とはある言葉の意味を明確に定めることで、「偶数=2で割り切れる整数」や「直角三角形=直角を持つ三角形」などのことだ。

“共通言語”としての定義や公理が、議論のベースになる

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

1つ1つの定理に対して「なぜ?」を繰り返していくと、どこかで証明できない事柄にぶつかる。先ほどの三平方の定理も、「平行でない2つの直線は1点のみで交わる」というルールを大前提としなければならない。これを「公理」という。

「公理」という言葉にはあまり聞きなじみがないかもしれない。

公理とは「平行でない2つの直線は1点のみで交わる(ユークリッド幾何学)」「どんな自然数に対してもその次の自然数が存在する(ペアノの公理)」のように、ある「性質」を証明なしで定めたものだ。基本的に数学の定理は、この公理から導くことができる。

このように数学では、思考の源泉となる定義や公理を明確に定めている。これらは共通言語のようなもので、この言語のもとで計算や思考が生まれている。だからこそ、わからない箇所や意見が食い違う箇所が生まれても、どこまで理解や納得ができているのかを確かめることができる。

思考の出発点となるルールをしっかり定め、そのルールのもとで議論する。数学の基本となるこの仕組みこそ、今まさに我々が見習うべきものなのではないだろうか。

SNSで毎日のように見かける意見の対立、誹謗中傷の応酬は、およそ「どこが違うか」を強調するばかりだ。重要なのは「どこまでは一致しているか」「どこまではお互いが正しいと認識しているのか」を確認することだ。

もちろん、社会システムは数学のように厳密に定義できるわけではないし、証明なしで肯定できる「絶対的な価値観」は少ない。

だが、だからといってこれらを無視していいわけではない。柔軟に両者の意見の前提を確かめ合うことで、社会に還元される新たな「定理」が生まれるのだ。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク