[聞き手] 森上展安・森上教育研究所代表

1953年岡山生まれ。早稲田大学法学部卒。学習塾「ぶQ」の塾長を経て、1988年森上教育研究所を設立。40年にわたり中学受験を見つめてきた第一人者。父母向けセミナー「わが子が伸びる親の『技』研究会」を主宰している。森上教育研究所 「わが子が伸びる親の『技』研究会」では実力アップ「差がつく単問」集中講座 など受験生と保護者向けに教材動画を販売しています。詳しくはこちらをご参照ください。

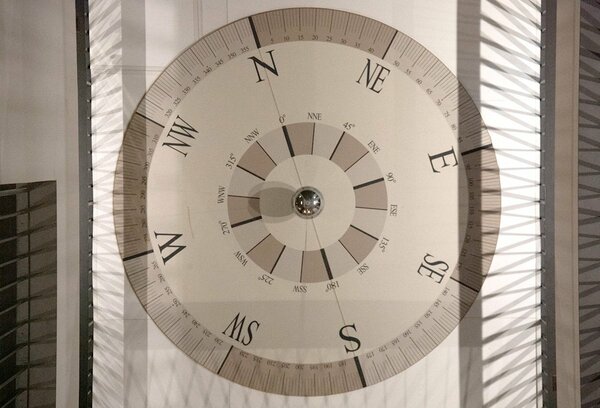

(1)黄色いシールのところにピンを立て、振り子がピンを倒す時間から緯度を算出する (2)文字盤の下に設置されている速度型地震計(電磁式3軸独立計測) (3)吹き抜けの柱脇にはわせてある塩ビ管の下端 (4)教員の研究用に設置されている除振台

拡大画像表示

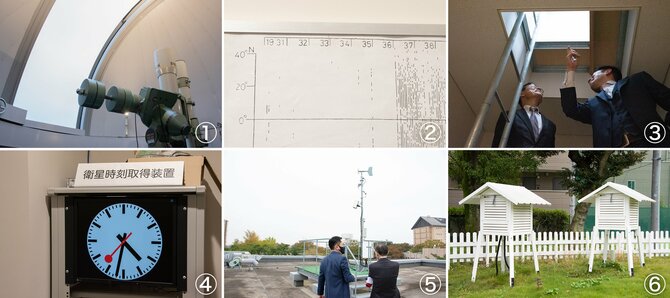

(1)雨天時にはドームが自動で閉まる天体観測室。左が天体、右が太陽黒点の観測用 (2)1932年から続いている太陽黒点観測の記録 (3)屋上に出なくても雲量を観察できるドーム状の気象観測窓も (4)教員手作りの衛星時刻取得装置 (5)(6)観測ロボットや露場にある左側の百葉箱からは随時気象データが送られてくる。右側は旧来のまま授業で使用

拡大画像表示

(1)武蔵の象徴でもある濯(すすぎ)川の流れ。江戸時代に造られた千川上水の分水が農業用水に利用されていたが、いまは構内で水が循環している (2)授業でも活躍する草木が川沿いにいろいろ植えられている (3)植物名とQRコードの表示も

拡大画像表示

(1)大学と高中を分ける濯(すすぎ)川に面して建てられた理科・特別教室棟 (2)森の雰囲気を出しながら、掲示物を張り付けやすくする工夫も (3)図書館棟、西棟、理科・特別教室棟を南北に真っすぐ貫く廊下

拡大画像表示

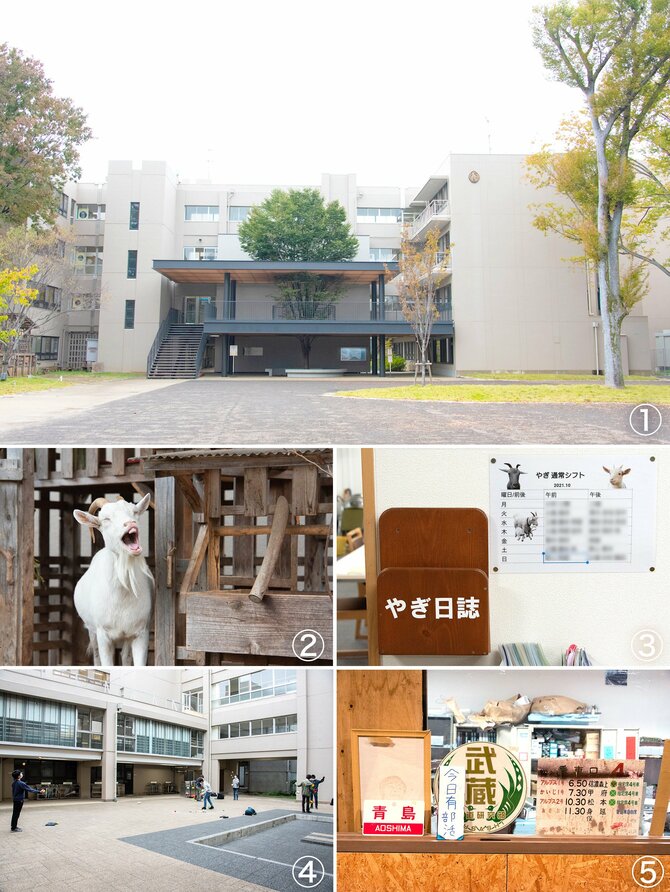

(1)旧校舎を取り壊した後、新たに設けたエントランス。突き抜けて生えているケヤキがシンボル (2)エントランス脇で毎朝生徒を笑顔で迎えるヤギ (3)年中無休で活動するやぎ係 (4)普通教室のある南棟と北棟の間、かつてはレンガが敷き詰められた“赤の広場”跡で練習するジャグリング部の生徒 (5)ヘッドマークも自作、ジオラマ作りは階下の芸術教室で行う鉄道研究部

拡大画像表示

(1)エネルギー保存の法則を理解するための実験道具。戦前から受け継がれ、修理のハンダ跡も残る (2)旧校舎でも掲げていた昔の看板。物理準備室には天体望遠鏡など観察・実験器具が詰まっている (3)むき出しの物理準備室の天井。建物の施工法も直に見ることができる

拡大画像表示