ダイヤモンド・オンラインplus

10月30日、31日に開催された「アドテック東京」を河尻亨一氏が取材。計13のプログラムで語られた現代マーケティングのストリームを、3つのキーワード(座標軸)から考えてみる。

個人の資産運用でも金への投資が注目されている。金価格は、昨年1900ドル超の史上最高値を付けた後、1500ドル台まで下落、現在は1700ドル台で推移する。この先、金価格はどう動くのか。どう投資すればいいのか。金の第一人者、豊島逸夫氏に解説してもらった。

アメリカン・エキスプレスとダイヤモンド社は、第3回『世界を変える100人になろう!』を開催。テーマに「国際競争力とグローバル人材」を掲げ、全国から集まった200名の大学生、大学院生、留学生とともに1週間、グローバル人材の本質を学ぶためのさまざまなプログラムが実施された。

第4回

先行者の製品やサービスを参考にして、そこに新たな価値を付加する「創造的模倣戦略」が通用しなくなっている。求められるのは、新しいコンセプトを創造し、事業として育てることである。東京理科大学大学院MOT専攻の授業、「コンセプト創造論」の根底には、そんな問題意識が

ソーシャルメディアが登場してから、企業と消費者のつながりが、企業経営にかつてないほど影響力を与えている。2012年10月23日開催されたWEBセミナーでは、多様化するソーシャルメディアを効果的に活用するための戦略メリットに注目した。

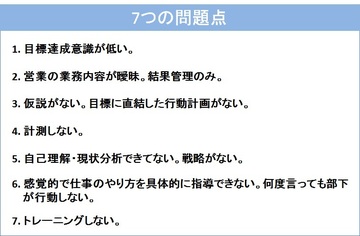

「営業に成功する会社・失敗する会社の違いは、営業マネージャーにある」大手から中小まで2000社以上の豊富なコンサルティング経験を持つソフトブレーングループの野部剛氏は、名選手が必ずしも名監督とならないように、トップセールスが優秀なマネージャーになるケースはきわめて少ないと言う。国内30万人以上を指南する辣腕コンサルタントが、「野村ID型」営業変革を伝授する。

秋冬のスーツを新調する前のエクゼクティブに代わって、ブルックスブラザーズ青山本店で、世界のどこでも通用するビジネススーツのスタンダードがどんなものかを検証する作業を試みた。

ダイヤモンド社では、企業と大学生による「ホンネ座談会」を実施した。早稲田大学ビジネススクールの内田教授とマーケティング・プランナーの竹井氏に加え、海外赴任の経験を持つ企業担当者3名、数年後に社会人となる大学生7名が集まり「日本企業のグローバル化と、世界で戦える人材とは?」をテーマに議論した。

ネット広告の効果計測が見直されている。広告内容に関連する記事にも広告効果を認める「アトリビューション」。統合型マーケティング支援を行うインテグレートは、誘導力ある“パワーコンテンツ”を軸とするアトリビューションサービスで、プロモーション効果と予算の最適化を提唱する。

ソーシャルメディアをキャンペーン活動に利用する企業が急増しているが、そこで課題となるのが、不適切なコメントの削除や、いわゆる炎上対策だ。その画期的なソリューションとして注目されているのが、ガイアックスの「コミュニティパトロール」である。

広告代配信管理、結果分析などの作業は複雑さを増している。グーグルはオンライン配信テクノロジーの統合化を推進。これにより、デジタルマーケティングはどう変わるのか? 同社のの村松直樹氏と、マーケティング全般に詳しい神田昌典氏が、今後の動向を展望する。

「ad:tech tokyo 2012」が10月30日・31日に開催される。開催を前に、同イベントを主催するディーエムジー・イベンツ・ジャパン代表取締役の武富正人氏と、国内外の最新マーケティング事情に詳しいマーケティングプランナーの高広伯彦氏が、日本の現状と同イベントの位置付けについて話し合った。

第3回

テクノロジーとマネジメントの両輪でイノベーションを駆動する。それが、東京理科大学専門職大学院技術経営(MOT)専攻のコンセプトである。多様なバックグラウンドを持つ院生と教授陣が集う環境で、化学反応が起こり、「考える力」が育まれる。

昨今、高経年マンションの問題がクローズアップされる中、三井不動産では、マンション再生事業にも積極的に取り組み始めている。総合デベロッパーとして多様な解答を提案できるのがその強みだ。

築30年以上の高経年マンションが全国で100万戸を超える中、老朽化したマンションの再生手段の一つとして、「建て替え」が注目されている。マンション再生を成功に導くカギは何か。

セキスイハイムでは、大容量ソーラーによる発電に加えて、蓄電システム「e–Pocket」を導入。独自のHEMS「スマートハイム・ナビ」が、電力の効率的な使い方を指南する。さらに、街全体で「電気の自給自足」を図る、「スマートハイムシティ」を全国で展開する計画だ。

セキスイハイムが提供するのは、太陽光発電・蓄電池・HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)の3点セットを標準装備する「スマートハイム」。エコロジーとエコノミーを両立し、光熱費ゼロを達成する住宅について、積水化学工業 住宅カンパニー プレジデントの高下貞二氏に話を聞いた。

これまで、経営に貢献する「人材の資源化」について、数多くの企業の人事部を取材してきたが、今回はそのまとめとして、変化する社会環境や事業環境のなかで、人事戦略に継続性を保つためのヒントについて、考えてみたい。

「妄想を構想に」というコンセプトのもと、企業の成長戦略、事業開発プロジェクトの支援に強みを発揮する電通コンサルティング。MDBDという独自の方法論に基づき、電通グループのクリエイティブなリソースを活用しながら、顧客の心を動かす提供価値を創造する取り組みを紹介。

コスト削減策として最近注目されているBPO(Business Process Outsourcing)のサービスを提供しているもしもしホットライン。コールセンターで磨いた業務設計ノウハウと運営力を生かし、顧客と共に業務プロセス最適化を推進、企業の成長を支援している。