ダイヤモンド・オンラインplus

クラシック回帰への潮流がますます強くなった今季、ドレススタイルではあらためて正統派のネイビースーツの価値が見直されている。コンテンポラリーな感性を絶妙にさじ加減した大人の男性ならではの着こなしで、王道といわれるネイビースーツを楽しんでみてはいかがだろう。

日本経済の根幹を支えていると言っても過言ではない中堅企業。その中で、躍進する企業の経営者は、そうではない企業の経営者と何が違うのか。継続する企業はなぜ継続できるのか。自ら経営の経験があり、また数多くのリーダー取材の経験を持つ、シンクタンク・ソフィアバンクの藤沢久美代表に聞いた。

顔写真を中心に人事情報を管理するという独特のアプローチを取っているのが「カオナビ」である。システムを立ち上げると社員の顔が並び、さまざまな条件で検索して人事関連の情報を見ることができ、一定の条件とひも付けて並び替えることもできる。その狙いはどこにあり、人事評価にどのような効果が望めるのか。

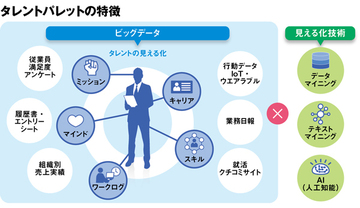

テキストマイニングなどのデータ分析に強みを持つプラスアルファ・コンサルティング。ビッグデータの“見える化”で実績を持つ同社は、9月にタレントマネジメントシステム「タレントパレット」をリリースした。社員のマインドやスキル、モチベーションなどの人事ビッグデータを見える化するという新しい切り口で、社員の育成や最適配置などのさまざまな人事戦略を科学的に変革していく。

社員の力を十分に引き出せていない——そんな悩みを抱える経営者は多いはずだ。大きな阻害要因となっているのが、右肩上がりの時代から続く従来型の人事評価制度である。これに対して、あしたのチームが提案するのが「行動変容につながる人事評価制度」。評価と報酬の連動により社員のやる気を刺激し、日常的な行動を変えていく。それが、業績向上にもつながる。

人事部の役割が大きく変わろうとしている。人事評価を含めた人事制度の改革に取り組む企業も少なくない。大きな方向性は、一律管理から個に対する支援。社員一人一人の成長やキャリア形成をサポートする役割が、人事部には求められている。ただ、人事部だけでは限界がある。各部門の上司のマネジメント能力向上が欠かせない。

クラシック回帰への潮流がますます強くなった今季、ドレススタイルではあらためて正統派のネイビースーツの価値が見直されている。コンテンポラリーな感性を絶妙にさじ加減した大人の男性ならではの着こなしで、王道といわれるネイビースーツを楽しんでみてはいかがだろう。

土地を有効に生かしながら、快適に暮らす――。 積水ハウスの「ビエナ」は、土地のポテンシャルを最大限に活用できる3・4階建て。 住宅メーカーならではの高品質な住まいは、高い資産価値と収益性をも可能にする。

活性化が続く一方で、勝ち組と負け組とで二極化が進む不動産市場・市況。単に立地が良かったり、物件が新しいというだけではなく、『立地×ライフスタイル=販売・投資機会』という新たな視点こそが大切、と言う不動産エコノミストの吉野薫氏。大きく変化する土地活用と不動産投資、その変化に備えるために、どのような視点を持つべきか話を聞いた。

企業の設備投資が戦略的に行われるようになった今、企業誘致は進出企業の活動をサポートする環境整備や、地域資源を活用した誘致施策が求められる。地元企業の技術力や人材の高度化を進め、魅力のある地域づくりを行うことが、企業の進出を促すとともに、地域経済の発展につながっていく。

エンジャパンは8月下旬、自社での採用を効率化する採用支援ツール「engage(エンゲージ)」をリリースした。企業のホームページで、採用サイト作成から応募者管理、スカウトまでを、完全無料で利用できる画期的なサービスだ。なぜクオリティの高いノウハウを完全無料で解放するのか。その狙いをエンジャパン鈴木孝二社長に聞いた。

日本の伝統文化を見直す機運が盛り上がっている。一部の好事家にとどまっていたクラフトマンシップに新鮮な解釈を加えることで21世紀のライフスタイルに溶け込ませようという頼もしい試みである。モダンのさじ加減もさることながら、その取り組みに対する真摯な姿勢に好感を覚えるのが、三越伊勢丹が総力を挙げてスタートさせた『SEKItoWA=セキトワ』だ。

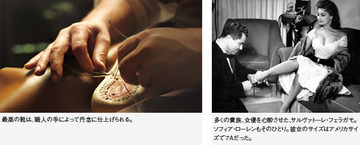

最高の履き心地と称賛されるサルヴァトーレ フェラガモの靴には、受け継がれてきたサルヴァトーレの精神が息づいている。

毎年のように組成されながら、短期間で消費され、陳腐化するビジネス用語は多い。言葉の響きは心地よく、口にするだけで「新しいことをしている」つもりになるものの、実はものごとの表面をなぞっているだけ。対比できるのが、第一印象は泥臭くても実はものごとの真理を突く、経験を血肉とした経営者が発する言葉だ。

BTM(ビジネストラベルマネジメント)という言葉はある程度、浸透したが、企業への導入は意外と進んでいない。 コスト削減やガバナンスの向上に利点があるBTMは、グローバル経営では必須の項目となる。 日本企業におけるBTMの現状と課題はどうなっているのか。

トッパングループのトップレップは、企業の出張費最適化のコンサルティングに特化。 従来のBTM(ビジネストラベルマネジメント)サービスと異なり、 現行の旅行代理店を変更する必要なく、出張費削減サービスの提供を可能にしている。

マンション大規模修繕工事は従来12年サイクルといわれてきたが、施工技術や部材の進歩により、延長できる可能性が出てきている。一方で、高経年マンションの耐震化は、急務となっている。限られた資金の中で、長く暮らせる住まいのための最善策を探る。

高度経済成長期に集中的に整備が進められた社会インフラのストックが、今、一斉に老朽化している。今後インフラの維持管理や更新は、いかにして推進されるべきなのか?

社員に英語力を求める企業が増えている。昇進の条件に英語テストの成績を加味したり、社内の公用語を英語にして「できない社員」のやる気を奮い立たせるケースも。そして英語力の差は年収や地位の差となって自分に跳ね返る。

最近ゲリラ豪雨などによる都市浸水が増え、その対策が急務になっている。明電舎ではIoT(モノのインターネット)を活用したクラウドサービスを開発、都市型水害を監視し、安心安全なまちづくりのサポートを行っている。