記事検索

「数学」の検索結果:2161-2180/2844件

英ダイソンがシンガポールにR&D拠点「新テクノロジーセンター」を開設した。同社は単なる家電メーカーを脱却し、テクノロジーの会社として生き残ろうとしている。創業者ジェームズ・ダイソン氏にその戦略を聞いた。

第159講

日本では2003年、情報教育の強化を目指し、高校で新教科「情報」が導入されました。2013年からは「社会と情報」「情報と科学」に再編され、「社会と情報」の一角に「問題解決」が入り込みました。未来を生きる日本の若者たちが身につけるべき「問題解決手法」はどのようなものなのでしょうか。

第80回

米国の低所得層・マイノリティはトランプ政権によって生活を脅かされている。先日開催された米国科学振興協会の年次大会では、社会保障・教育・文化・学術研究への影響が懸念され、対策が議論された。翻って日本の生活保護制度には危機感が感じられない。

第164回

2月21日、平成29年度予算案についての衆議院予算委員会公聴会に公述人として出席し、財政再建で意見陳述を行った。その時のメモをもとに財政再建の問題を改めて、本コラムで書こう。

第4回

伝え方を意識すれば、性格も変えられるのか?!

シリーズ97万部突破の大ベストセラー『伝え方が9割』の著者で、先ごろ発売された『まんがでわかる伝え方が9割』も好評の佐々木圭一さんと、映画も大ヒットした『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』の著者であり、新刊『人間は9タイプ』も話題の坪田信貴さん。約1年半ぶりとなったお二人の対談は、互いの新刊についての話で盛り上がりました。

第158講

以前、作家の鈴木光司さんが「理系軽視に異論」として、――(日本では)組織リーダーには現状、文系出身者が多い、これからのリーダーには科学する能力や論理性が重要、文系も理系科目を学ぶべき、理系担当教師に「面白さ」を伝える力が足りないことも問題――と主張してました。その時、改めて考えました。理系科目を学ぶ価値ってなんだろう、と。

第2回

カルビーの経営における私の取り組みは、「コスト・リダクション」と「イノベーション」の2つが根幹である。これは2009年6月にカルビーの会長兼CEOに就任以来一貫して変わらない。おかげさまで就任以来、増収増益を続けてきたが、これは逆に言えば、カルビーはそれまで持てるポテンシャルを十分に発揮できていなかったからだとも言える。

第163回

ゼロ金利の世界では、中央銀行によって得られる毎年の通貨発行益はわずかであり、金融政策による物価の押し上げ効果は弱くならざるを得ない。このため、国債を増発しても財政政策で有効需要を作ることが必要である。

第19回

「チャレンジ!!オープンガバナンス2016」は、地域住民と自治体が協働して地域の課題を解決するためのアイデアを競う、市民参加型のアイデアコンテストです。ここから、イノベーションを起こす力を持った「STEM人材」を育てていきたいと考えています。

国内スナック菓子市場での商品シェアを、就任から7年ほどで5%近くも拡大させるだけでなく、海外市場でも先駆的となる市場開拓を続けるカルビー。その経営をリードしてきたのが松本晃会長兼CEO。カルビーを任される以前に磨いた経営力と、カルビーでの経営改革について語る。

第6回

子供に習い事をさせるなら「音楽」が一択の理由

脳科学から心理学、教育学まで最新リサーチを網羅!いまの科学で「これは絶対にいい!」と断言できる、子どもの頭をよくし、潜在能力を引き出せる具体的なノウハウを1冊に凝縮。話題の全米ベストセラー、ついに日本上陸!

ヨガは「体が固くてあんなポーズできない」と敬遠している人は多いが、日常的に気軽に行えるもの。1日10分のヨガを続ければ、自分の変化に驚くはず。

第18回

「STEM教育」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。STEMとは、「Science」(科学)、「Technology」(技術)、「Engineering 」(工学)、「Mathematics」(数学)の頭文字を取った造語で、これらを統合的に学ぶ機会を子どもたちに提供することで、次世代を担う人材に育てようという教育方針です。

コンサルティングと経営の現場で統計はどのように使われているのか?

『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』に推薦の言葉をいただいた、元BCG日本代表であり、現在早稲田大学ビジネススクールで教鞭をとる内田和成教授と、著者の西内啓さんの対談が実現。最初の話題は、コンサルティングの現場やビジネススクールで統計学はどのように扱われているのかです。

17/1/21号

カナダに住む日本人の少年、大川翔に大きな転機が訪れたのは8歳のときだった。グレード3(小学3年)で担任教師から「翔は『Gifted(ギフティッド)』かもしれないから、試験を受けるように」と告げられたのだ。

第3回

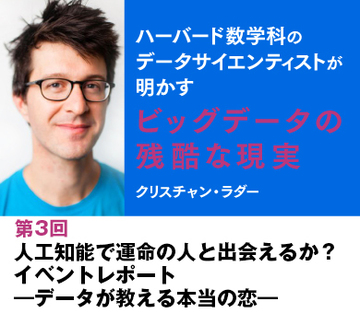

人工知能で運命の人と出会えるか?イベントレポート―データが教える本当の恋―

昨年11月23日(祝)データサイエンティストを対象にした勉強会「アイデアソン 人工知能で運命の人と出会えるか?―データが教える本当の恋―」が開催された。最新の科学と恋愛が融合したイベントレポート。

バブル崩壊まで、日本は真の国際化が進まないままだった。経済力の大きさで国際社会での存在感を増してなお、日本でしか通用しないおバカなローカルルールで運営されていた。しかしバブル期を境に、こうした閉鎖性が崩壊せざるを得ないような出来事が次々と起きていく。

部活動などを通じて生徒の才能を開花させている高校はどこか。スポーツから文化、芸術分野まで、全国大会の優勝回数を調べ、ランキングにした。そこからは意外な地域性もうかがえた。

第160回

「景気」は「雰囲気」で語られることが多い画が、筆者は二つの経済指標「雇用」と「GDP」で考えている。これら指標で判断すると2016年の経済政策は雇用は改善したが、GDPが今一歩なので70点程度と考える。

第17回

OECDが3年毎に行っている15歳を対象とした国際学力テスト(PISA)の6回目、2015年結果がこのほど公表された。日本のテスト成績はやや不調だったが、東アジア諸国の好成績が目立っている。現在の成績レベルとこれまでの成績の動向を、海外諸国と比較しながら分析していく。