週刊ダイヤモンド編集部

担い手農家が格付けする「JA満足度ランキング」で首位に立った福井県のJA越前たけふは、肥料を独自開発して価格を2割以上下げるなど農家支援に力を入れる。冨田隆組合長に改革の手応えについて聞いた。

JA系米卸に農水省が立ち入り検査、週刊ダイヤモンド「偽装米」報道で

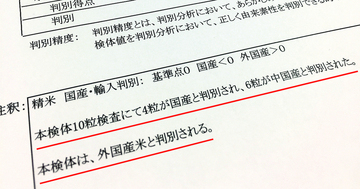

「魚沼産こしひかり」などとして売られていたコメに中国産米が混入していた疑いがあることを報じた本誌報道(週刊ダイヤモンド2017年2月18日号特集「儲かる農業」)を受け、農水省がJAグループ京都系の米卸「京山(きょうざん)」に立ち入り検査を実施したことが分かった。山本有二農相が14日の閣議後会見で明らかにした。

「鹿島が再び、海外の土木工事に本腰を入れるらしい」──。2006年、鹿島がJV(共同企業体)の代表として受注した総工費5400億円のアルジェリア高速道路工事。1000億円前後の工事代金の未払いをめぐって同国政府と対立し、一部の支払いはあったものの多額の赤字計上を強いられた後、16年になってようやく和解した。

昨年夏の暮れ、ロッテ社内に激震が走った。大人気のチョコレート商品シリーズ「乳酸菌ショコラ」について消費者庁から問い合わせを受け、景品表示法に抵触する可能性が生じたからだ。

日本銀行によるマイナス金利政策の導入など、長引く長期金利の低下を反映して、今年4月から標準利率が大幅に引き下げられる。その結果、貯蓄性の高い終身保険や学資保険、年金保険などを中心に、保険料の大幅値上げとなるが、そこには各社各様の販売戦略が透けて見える。

伊藤忠商事の業界トップの座は“三日天下”に終わりそうだ。三菱商事が2016年度通期純利益予想を3300億円から4400億円へ上方修正し、3500億円に据え置いた伊藤忠を抜き去る見通しとなった。

「週刊ダイヤモンド」はJAグループ京都の米卸が販売するコメの産地判別検査を実施した。その結果、「滋賀産」や「魚沼産」として販売されていたコメに中国産が混入している疑いがあることが分かった。

2017/2/11号

“儲かる農業”を実現しようと努力するJAとまったく危機感のないJAとの二極化が進んでおり、後者には衰退の道が待ち受けている。『週刊ダイヤモンド』では、1500人の担い手農家が格付けする「JA満足度ランキング」を作成した。

みずほフィナンシャルグループと三井住友トラスト・ホールディングスが、傘下の資産管理銀行の統合に向けて交渉に入った。その背景には、銀行のビジネスモデルの変化があった。

第3回

「無印らしい商品とは何なのか」──。およそ3年前、無印良品を展開する良品計画で婦人服の商品開発を担当する田中俊輔は悩んでいた。2000年入社の田中は7年間の店舗勤務を経て、07年から衣服・雑貨部へ異動。12年9月から婦人服担当になった。衣服やかばん、靴などの雑貨部門は、全体の売上高の30%を超す無印の中核事業だ。中でも、婦人服の売上高は紳士服のおよそ3倍と大きく、“無印の象徴”とされるカテゴリーの一つである。

これまで誰も触れなかった「現代の身分差別」が存在する。大企業の子会社で働く「子会社族」だ。子会社で勤務経験のある20代の社会人4人に、その実態や本音を聞いた座談会。日本のビジネス界を担っていく彼ら若手層からは、現場に渦巻く「子会社あるある」のような不満や愚痴が次々噴出した。

金融緩和の限界が明らかになった今、安倍政権の経済ブレインである浜田宏一・米イェール大学名誉教授が注目しているのが“シムズ理論”だ。日本は何をすべきか、クリストファー・シムズ・米プリンストン大学教授を直撃した。

長時間労働が問題視される中、社員の集中力を高めて仕事の効率化を図るのは、企業の喫緊の課題だ。社員のパフォーマンス向上への取り組みを積極的に進めている企業の実例を紹介する。

取引先ランクは「プラチナ」──。東芝の主幹事を長年にわたって担ってきた野村證券は、東芝をトヨタ自動車と並ぶ最上位に位置付けてきた。創業から140年を超える歴史を誇り、金融業界からも厚遇を受ける名門の突然の転落劇。ものづくりの栄光と共に歩んできた1900年代との落差はあまりに大きい。

集中力を高める手法として、脳科学の視点から注目を集めているのがマインドフルネスという瞑想法だ。米グーグルをはじめとする大手企業の導入で、国内企業も追随し始めている。

なぜ東芝は無謀な原発建設会社買収に踏み切ったか

東芝は、原発子会社ウエスチングハウス(WH)を通じて、巨額損失の元凶となる無謀なS&W買収になぜ踏み切ったのか。

6年以上にわたって途絶えていた東京電力ホールディングスの社債市場への復帰が、2016年度中の実現に向けて大詰めを迎えている。確かに業績は堅調だ。1月31日に発表された16年度第3四半期の業績は、燃料費調整制度による電気料金の単価下落で売上高が前年比16.8%減少したものの、コスト削減が功を奏し4期連続の経常黒字を達成。自己資本比率も10年ぶりに20%台へ乗せた。

債務超過を回避した後に、東芝危機の本番が待ち受ける。原発リスクを抱えている限り、危機の再来は防げない。「原発」をどのように切り離すのか。それがメーンシナリオだ。

不正会計問題で一斉退陣した旧経営陣に代わり、新生東芝として船出したはずの綱川智社長ら新経営陣。原発のずさんな危機管理が露呈し、再び脆弱なガバナンスを曝け出した。

映画事業(の営業権)で1121億円にも上る減損損失を計上したソニー。グループ全体の2016年度通期営業利益(昨年11月時点での見通し)の4割に相当するだけに、発表翌日は株価が急落した。だが、減損をめぐって株主や投資家の注目を最も集めたのは、金額の大きさではなく、「なぜ今なのか」という時期の問題だった。