週刊ダイヤモンド編集部

3メガバンクグループの一角である三井住友フィナンシャルグループと、大手銀行グループのりそなホールディングスが地方銀行の再編劇で主役に躍り出た。2社の傘下にある関西の地銀3行の経営統合交渉が最終段階にあることが判明したからだ。このことは二つの意味で新時代の到来を示唆している。

最も難しいとされるボードゲームの囲碁でプロ棋士がAIに敗れた。この余波は囲碁にとどまらずスポーツにも及んでいる。データとAIの力によって勝負の世界は大きく変化している。

2016年度に1兆円に迫る営業利益を見込むNTTドコモ。好決算をかみ締めているのかと思いきや、そこには政官からの料金引き下げ圧力に、懸念を強める姿が垣間見える。

司法制度改革は失敗だった。もう法曹資格に経済的価値はない——。特集企画の取材で113人の法曹関係者に本音を聞くと、特に弁護士でこう漏らす人が多い。弁護士人口が増え過ぎた一方で仕事が増えず、収入が下がり続けるという現実に直面しているからだ。

米GE出身の“プロ経営者”藤森義明氏の後を受けて、住友商事出身の瀬戸欣哉氏がLIXILグル―プに転じて1年が過ぎた。世界で8万人以上の従業員を擁する大組織で、大きな愛社精神を育てようと取り組む経営者の人物像に焦点を当て、硬軟織り交ぜて話を聞いた。

政界汚職や経済事件など、深刻な不正を取り締まる役割を担うが、警察官ほど市民に身近ではない検察官(検事)。退職して弁護士に転じた新旧「ヤメ検」への取材を基に、実像をレポートする。

元エリート裁判官として、裁判所や裁判官の内幕を告発し続けてきた明治大学教授の瀬木比呂志氏。その瀬木氏が昨年10月、本格的権力小説『黒い巨塔 最高裁判所』(講談社)を上梓した。そこで描かれたのは、最高裁の知られざる深い闇だ。

企業向けバーチャルリアリティー(VR。仮想現実)デバイスの本命となるのだろうか。マイクロソフトが1月に日本で販売を開始したデバイス「ホロレンズ」が爆発的に売れている。何しろ、2016年12月に始まった先行受注での台数は、欧州やオセアニアなど米国以外の6カ国での販売台数合計の3倍に上った。

先日行われた日米首脳会では、両国間の経済問題は先送りのかたちとなった。では「トランプノミクス」を、どう評価したらよいのか。社会人でも読みこなせる大学の経済学部レベルの教科書をベースに、トランプノミクスを分析してみると、「ドル高」の帰趨がその成否を握っていることが見えてくる。

現在、全国の原子力発電所に対して、運転差し止めの仮処分申請が各地の地方裁判所に申し立てられている。四国電力伊方原発、九州電力玄海原発については、一連の審尋が終了し、3月に判断が示される模様だ。原発訴訟のヤマ場を前に司法への注目が高まっている。

ホンダが日立オートモティブシステムズとモーター事業で提携した。自前主義を貫いてきたホンダだが、ここ最近、企業との提携が相次いでいる。電動化といった新技術の台頭で、単独での開発はもはや不可能だからだ。開発効率を重視する中で、既存のサプライヤーとの関係性にも変化が生じている。

2月3日に突然の退任を発表したユニー・ファミリーマートホールディングスの上田準二社長。15年にわたってトップを務めたファミマの“中興の祖”を直撃し、真相を聞いた。

2017/2/18号

「彼らの“餌食”は不祥事を起こして社会的信用を失った企業だ。今なら不正会計が明るみに出た東芝。その前なら三菱自動車にタカタだ」。“彼ら”とは、その規模と歴史で国内五指に入る、大手法律事務所を指す。

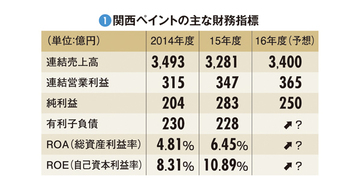

これまで以上に“グローバル化”と向き合わなければならなくなる日本の産業界で、ここにきて“世界の陣取り合戦”に参戦した老舗企業が2社ある。そのうちの1社、元国内1位の関西ペイントの内情に迫る。

原子力事業で7000億円を超える損失を計上する東芝は、今期末に債務超過が解消できず、東証2部に降格する情勢だ。元凶の原子力を抱えたまま、稼ぎ頭の半導体は来期にも過半の株式売却に追い込まれ“東芝解体”は想定を超えるスピードで現実化しつつある。

第4回

「君はこれからこれを売るんだよ」。上司が得意げに見せてきたのは、武骨に輝く、いかにも重そうなステンレスの塊だった──。「水は東レのトレビーノ♪」のキャッチコピーで知られる東レの家庭用浄水器「トレビーノ」は、人工透析に使われる中空糸膜の技術を応用して開発され、2016年に発売30周年を迎えたロングセラーシリーズだ。14年には本体とカートリッジを合わせた累計販売個数で1億個を突破。蛇口に直接取り付ける蛇口直結型では、国内シェア圧倒的ナンバーワンを誇る。

「2017年度以降には手応えを感じている」。自他共に認める住友化学の懸案事項、ラービグ計画。1月末に発表された住友化学の16年4~12月期決算でも利益貢献がかなわなかったが、そんな惨状を見越した上でも十倉雅和・住友化学社長は昨年から自信をチラつかせていた。

「農業を儲かる産業へ変える」と宣言して農政改革を主導してきた小泉進次郎・自民党農林部会長。だが、昨年11月に政府がまとめた「農林水産業骨太方針」では、守旧派の抵抗に遭い、改革が一歩後退したように見える。農政改革は「骨抜き」になってしまったのか。小泉農林部会長を直撃した。

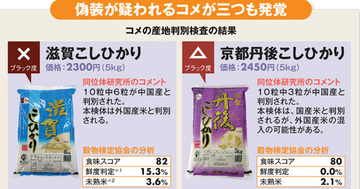

偽装米問題、疑惑の米卸のウソを小泉進次郎氏が指摘

自民党の小泉進次郎農林部会長は15日、中国産米が混入した「魚沼産こしひかり」などを精米・販売した疑いがあるJAグループ京都系の米卸「京山」が発表した文書に事実と異なる点があることを指摘し、事実に基づいて国民に説明することを求めた。

「金融庁として、銀行カードローンの在り方についてこれから各行と議論していきたい」。1月中旬、銀行首脳との会合の場において、銀行の監督官庁である金融庁の幹部はそう宣言した。