西濵 徹

近年、中国を中心とするアジア新興国ではグローバル化の進展に併せる形で網の目のようにサプライチェーンが構築されている。中国の高成長も追い風に各国の経済成長が促される好循環がみられたものの、足元では一転してそうした状況がリスク要因となりつつある。東南アジアのなかでは製造業の集積度合いが高く、特に自動車関連産業が集積していることから「アジアのデトロイト」とも称されるタイでは、足元の中国国内での生産停止に伴うサプライチェーンの寸断が同国経済の痛手となることが懸念されている。

台湾の総統選挙は民進党の蔡英文氏が勝利し、同時に実施された立法委員選挙においても民進党が過半数を確保した。中国に対する対決姿勢が勝利の要因とされることが多いが、実は台湾経済が底堅さを見せ始めたことも理由の1つである。

グローバル化による世界的なサプライチェーンを背景に成長してきた新興国経済。しかし世界貿易を見ると18年末をピークに頭打ちとなり、足下では前年を下回る水準で推移するなど弱含みで、世界経済の足を引っ張っている。経済成長を享受してきた新興国及び資源国にとって、米中貿易摩擦はまさに青天の霹靂ともいえるリスクだ。2020年、各国の視界は開けるのか。

昨年来の米中摩擦の激化などを背景に中国の景気減速が継続するなか、最近の世界経済においては、中国経済に対する依存度の高い国を中心に玉突き的に景気の足が引っ張られる状況が続いている。

南アジアのスリランカでは、今月16日に5年に一度の大統領選挙が実施された。同国では1980年代から約30年にわたる内戦が続いてきた。2005年の大統領選を経て誕生したマヒンダ・ラジャパクサ元政権は、中国やスリランカなどによる大規模な軍事支援を得た。その結果、09年に内戦は終結を迎えた。

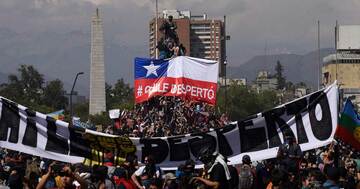

南米のチリでは、今月に入って以降に首都サンティアゴで学生デモが発生して一部が暴徒化した結果、ピニェラ政権がサンティアゴ周辺に非常事態宣言を発令する異常事態となっている。昨年来の国際金融市場の動揺などに伴い通貨ペソ相場が下落し、輸入物価への押し上げ圧力が強まったことで燃料価格への上昇圧力が強まるなか、政府が財政悪化に歯止めを掛けるべく地下鉄料金を引き上げたのが学生デモのきっかけである。

豪州経済は1991年半ば以降、2四半期連続でマイナス成長となる景気後退局面(リセッション)に陥ることのない状況が続いている。今年4~6月まででその期間は112四半期に達し、「世界最長記録」を更新し続けている。

アルゼンチンは、過去100年のうちに6回も債務不履行(デフォルト)に陥るなど「常連国」である。直近2001年から02年にかけて発生したデフォルトについては、主要債権者との係争状態が長期化したことに加え、その後に誕生したキルチネル、(クリスティーナ・)フェルナンデス両政権による政策運営の問題も重なり、長らく国際金融市場から疎外される状況が続いてきた。

アジア新興国の多くは中国中心のサプライチェーンに組み込まれてきたため、米中貿易摩擦による輸出の鈍化が景気の足を引っ張る動きが顕在化している。その一方、ベトナムについては元々、近年中国国内から生産拠点を移す動きがみられる中、米中摩擦の激化がその動きを後押しするとの期待が高まっている。

2000年代以降のブラジル経済は、その広大な土地と豊富な人口を背景に、年によって成長率にバラつきはみられたものの、比較的堅調な景気拡大を続けた。そのことも追い風に、新興国の雄である「BRICS」の一角として存在感を高めた。

4月17日、インドネシアでは5年に一度の大統領選挙と議会下院(国民議会)の総選挙が同時に行われた。今月21日に選挙管理委員会は選挙結果を発表し、現職のジョコ・ウィドド(通称「ジョコ・ウィ」)大統領が55.5%と半数を上回る得票率を挙げて再選を果たした。

インドでは今年4月に、5年に一度の総選挙が実施される。2014年に行われた前回の総選挙では、『モディ旋風』とも呼べるほどのモディ氏個人に対する人気が後押しする形で、与党インド人民党(BJP)が単独で議会下院(ローグ・サバー)の半数を上回る議席を獲得するなど地滑り的な大勝利を収めた。

昨年9月に選挙関連法がすべて公布された結果、総選挙実施のデッドラインが今年5月に定められたことで、事実上の民政移管に向けた「カウントダウン」が始まった。

2017年の韓国は、保守政権を率いた朴槿恵(パク・クネ)前大統領に対する弾劾が行われ、その後の大統領選において左派系の文在寅(ムン・ジェイン)氏が当選して政権交代が行われるなど政治的に大きな転換点を迎えた。

南アフリカでは、昨年末に行われた与党ANC(アフリカ民族会議)の議長選でラマポーザ現大統領(当時は副大統領)が勝利した。その後に当時のズマ大統領を巡る汚職疑惑などの表面化を受けて、今年2月にズマ氏が大統領を辞任した結果、ラマポーザ氏が大統領に就任した。

米国との関係悪化懸念をきっかけに通貨リラが急落したトルコ。9月のトルコ中銀の定例会合で、市場予想を上回る利上げを実施し、国際金融市場が抱いていた不信感は払拭され、足元で危機が収束したかに見える。だが、トルコ経済には不透明要因が山積しており、気が抜けない状況だ。

米国の金融正常化と原油・資源価格の下落に伴い、新興国経済への懸念が高まっている。2016年の新興国は、“勝ち組”と“負け組”の「二極化」が加速することになろう。両者の明暗を分けるのは何か。