山本洋子

李白、杜甫と共に中国の三大酒飲み詩人といわれた酔吟先生こと白楽天が、酒名の由来の大吟醸「酔楽天」。30年以上前に秋田酒造が最高級の酒を目指し、県内でも大吟醸酒の先駆けだ。上品な味わいは、当時の県知事の御用達となり、繁華街川反で圧倒的支持を受け“川反のドンペリ”とも呼ばれた。

米どころ秋田を代表する酒米生産地の湯沢市で、“秋田の美酒を全国へ”と、1922年に県内の酒造家と政財界人が協力し、「美酒爛漫」醸造元の秋田銘醸が設立された。近代設備をそろえて稼働し、自動化の進んだ御嶽蔵と、高級な大吟醸を造る雄勝蔵の2本立てで、最盛期は生産量10万石を誇った。しかし、清酒消費量が減り、農家の高齢化と後継者不足が進んで、70年続いた湯沢酒米研究会は2021年に解散。離農者も増え、休耕田は増え続けた。この状況に危機感を抱き、休耕田を借り受け、米作りを開始した。

日本酒には大きく分けて2系統ある。米と米麹だけで醸す純米系と、醸造アルコールの添加系だ。添加する理由には、香りや味の向上や、火落菌の繁殖防止などがあり、日本酒全体の約8割は添加系が占める。福井市の田嶋酒造の蔵元杜氏、田嶋雄二郎さんは、添加アルコールの原料が海外産で米以外であることに課題を感じていた。

秋田県湯沢市は東洋一と称された佐竹藩直営の院内銀山があり、1606年から1954年の閉山まで興隆を極めた。豪雪地帯で水に恵まれ、良質な米の産地に発展。そんな湯沢で1874年に創業した両関酒造。7代伊藤仁右衛門は、日本醸造協会の酒造技術講習会を受けて技術を研鑽し、低温長期醸造法を確立。きめの細かい上質な酒を醸す技術は他の蔵へ公開し、湯沢は東北の灘と呼ばれる名酒地に。

銀行発祥の地で、東京証券取引所と共に発展した金融の街、東京・日本橋兜町。2009年に株が電子取引化されると、証券会社は引越し、激減する。現在は再開発により、感度の高いホテルやカフェが集う街に進化中だ。今年の6月に木造ハイブリッド構造で建造されたビル、KITOKI(キトキ)が完成し、醸造と提供を行うブルワリーパブスタイルの平和どぶろく兜町醸造所がオープン。手掛けたのは、日本酒「紀土(きっど)」やリキュール、クラフトビールを醸す和歌山県の平和酒造。

栃木県大田原市の天鷹酒造は、地元消費8割の地酒蔵。蔵元の尾﨑宗範さんは、安心・安全な酒造りを目指し、2000年に有機JAS法が制定されると勉強を開始した。有機栽培米は収量が少なく、有機加工場の認証は難易度が高いが、挑戦を決意。05年から、当時の杜氏、直町昊悦さんと有機の酒造りに邁進する。

秋田県能代市の喜久水酒造は、全国でも珍しいトンネル貯蔵庫を持つ。年間を通して12度前後で太陽光が当たらず、光が苦手な日本酒の熟成に向く。しかも、電気不要のエコ貯蔵庫だ。「酒に色が着かず透明なまま熟成し、まろやかになります」と7代目で杜氏の平沢喜一郎さん。

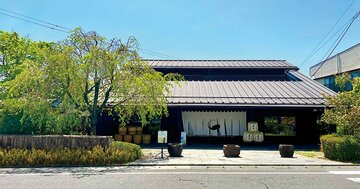

日本遺産の木曽路の玄関口、奈良井宿。千本格子の町並みが続き、江戸時代の面影を色濃く残す、標高940mの地で日本最長を誇る宿場町だ。この宿で休眠していた杉の森酒造が、2021年にsuginomori breweryとして復活。地域再生計画で蔵を宿泊施設にする計画が進行中に、酒造免許が残っていたことが判明。酒蔵ごとよみがえらせ、宿とレストランに併設する案に変更された。

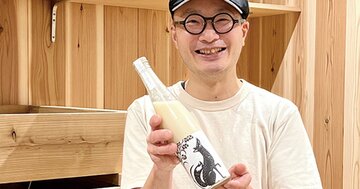

2021年12月、新たに「湖のスコーレ」が開業。スコーレとはギリシャ語で学校を意味し、暮らしの知恵を学ぶ商業文化施設だ。ここの醸造室を担うのが、ハッピー太郎こと池島幸太郎さん。大阪生まれの滋賀育ち。京都大学文学部で美学美術史を専攻。在学中、酒造りに開眼し、卒業後に島根の農業法人と酒蔵、滋賀の酒蔵、大阪の地酒専門店で12年間修業。17年に彦根市でハッピー太郎醸造所を創業した。

樹木の年輪のように成長を考え、社員の幸せを願う「年輪経営」で、48期連続増収増益の長野県伊那市の伊那食品工業。3万坪の敷地に「かんてんぱぱガーデン」や、食のセレクトショップ「モンテリイナ」を営み、年間40万人以上が訪れる。2014年に、上伊那郡中川村の米澤酒造の経営を引き継ぐ。村の風景と文化を残す使命感からだった。

安芸津の町は瀬戸内海の良港で、かつて廻船の年貢米輸送の拠点として栄え、広島藩の米蔵もあった。江戸時代から余剰米の酒造りが盛んになったが、水が軟水のため、当時の技術では難しく腐造も多かった。明治期に入り安芸津の醸造家、三浦仙三郎氏が低温長期発酵による軟水醸造法を開発し、吟醸造りの基礎を築く。1907年の第1回清酒鑑評会では広島の酒蔵が大挙して好成績を収め、安芸津は杜氏の里として一躍有名になった。

寅と申の年に開催される諏訪大社の御柱祭は、上社の本宮と前宮、下社の春宮と秋宮、それぞれ4本の御柱を山から引いて境内に立てる神事で、1200年以上の伝統を誇る。諏訪大社の神鏡「真澄鏡」に由来する「真澄」を醸す宮坂醸造は、1662年に創業。明治維新以降、経営不振に陥り、酒造業を託された宮坂勝さんが酒質を徹底改善し、1943年の全国清酒鑑評会で全国首席に。

酒の約85%は水が占め、ミネラル分が多い硬水で仕込むと酵母の栄養源が多く、発酵が旺盛になり短期間で酸味のある辛口酒に。逆に軟水は発酵の進み方が緩やかなため、まろやかでフルーティな酒になるといわれる。理想の水を求めてくみに行く酒蔵もあるほどだ。静岡市駿河区、登呂遺跡近くの萩錦酒造は、「平成の名水百選」に選ばれた安倍川の伏流水が敷地内に大量に自噴する。

安芸津杜氏が腕を振るった馬上酒造場の酒は熊野町内で消費され、最盛期は900石を誇った。4代目の馬上日出男さんは、1983年に34歳で銀行を退職して蔵を継ぐが、生産量は減少し、95年、杜氏の逝去後は日出男さんが杜氏を兼務。妻と30石を造り続けた。2020年、70歳を過ぎて体力の不安とコロナ禍の影響もあり、蔵を閉じることを決意。そんなとき、「酒造りがしたい」と現れたのが、広島市出身で36歳の村上和哉さんだ。

富士山を仰ぐ田園地帯にある富士錦酒造は、蔵の横で酒米を育て、地の素材で酒造りに励み、蔵開きには1万人以上が集う。蔵元は26年前に、33歳で妻の生家の酒蔵を継いだ18代目の清信一さん。「愛される蔵」をモットーに意識改革を進め、蔵を再生した。

和の月と書いて、なのつきと読む酒は、茨城県で初の有機農産物認定を受けた酒米で醸す酒。大洗町の月の井酒造店の坂本敬子さんが、47歳で急逝した夫、和彦さんの遺志を継ぎ、生きた証として、2004年に世に送り出した。

聖徳太子によって東北へ逃れた蜂子皇子が開山した山形県の出羽三山。日本三大修験道の一つで、江戸時代には伊勢参りと並ぶ参拝者を誇った。鶴岡市羽黒町で1858年に創業した酒蔵の竹の露は、1923年に出羽三山神社のお神酒を醸した蔵を移築。「神様の蔵付き酵母が作用した酒」と、竹の露で生まれ育った相沢こづえさんは語る。夫の政男さんが代表社員と製造責任者を務め、6代目に。

銘醸地といわれた山形県鶴岡市は、今も7軒の酒蔵が残る。その一つが創業1724年の奥羽自慢だ。茅葺屋根の母屋に酒蔵が続く老舗蔵だが、2009年、300年の歴史に幕を閉じようとしていた。伝統ある蔵をなくしてはならないと、酒田市の「楯野川」醸造元の楯の川酒造の佐藤淳平さんが再建に挑み、海外資本も入れて新しい幕を開けた。

江戸情緒を残す町並みで人気の埼玉県川越市は、県内一の観光客数を誇り、蔵の街を名乗る。だが、2000年に最後の酒蔵が廃業。これを憂いた有志が酒蔵復興運動を起こし、飯能市の五十嵐酒造の協力を得て、07年に新しい酒蔵が誕生した。

米28種と酵母20種を使い分け、毎年60種類以上の酒を造る茨城県筑西市の来福酒造。「試したい米は即、仕込みます」と10代目の藤村俊文さん。モットーは即断即決。農家や飲食店からリクエストがあれば小仕込みでも対応する。