山本洋子

筑波山北麓に位置する桜川市真壁町は、江戸時代に陣屋町として栄え、町並みは重要伝統的建造物群保存地区に指定。登録有形文化財の建造物は100棟以上も残る。その1棟で酒造りする村井醸造は、1670~80年に近江商人の村井重助が良い米と水が豊富なことから醸造を開始。現蔵元の村井重司さん78歳は12代目だ。

とろりとクリーミーな口当たりのにごり酒は、どぶろくと混同されがちだが、酒税法では、にごり酒は清酒、どぶろくはその他の醸造酒に分類される。違いは、濾すか濾さないかだ。1976年から、世界遺産の白川郷の名を冠したにごり酒を醸す三輪酒造。8代目の三輪研二さんは、白濁した酒の面白さを世界に広めるのが夢。全国的にどぶろく醸造所が増え、その機運が高まってきたと感じる。

国産のクラフトジンに注目が集まる。ジンとは何か? 実は細かい規定はなく、蒸留酒にジュニパーベリーを入れて再蒸留すればOK。「飲む香水」ともいわれ、スパイスや果物などを調合し個性を競う。日本では2016年に専門蒸留所が誕生して以来、各地のメーカーが参入し商品数は130以上。ご当地素材の日本茶や山椒など、特色を出して世界で勝負する。そんな中、「福島県双葉町の特産ジンを造りたい!」と熱望したのが高崎丈さん。双葉町で飲食店を経営していたが、11年の福島第一原子力発電所事故で住民避難となり東京へ。

平安時代、鉞(まさかり)担いだ金太郎こと坂田金時も加わった討伐で、滅ぼされたと伝わる鬼が酒呑童子(しゅてんどうじ)。丹後半島の大江山が本拠地だ。その酒呑童子の名を冠した酒を醸すのが、京都府宮津市で1832年に創業したハクレイ酒造。仕込み水には、大江山に連なる由良ヶ岳の不動の滝から引いた超軟水を使い、酒の味はまろやかだ。

世界で唯一、三段仕込みで造る日本酒は、醸造酒でアルコール度数が20度にも上がる。酒母に麹米と蒸し米と水を1日に1回ずつ、3回に分けて加えるのが三段仕込み。全体量を増やしつつ発酵を旺盛にする。500年以上昔に確立した技術だ。その伝統を変えた酒が、一段仕込みの「醸す森」だ。

塩と並ぶ世界最古の調味料である酢は、酒を酢酸菌により発酵させ、エチルアルコールを酢酸に変える。ビネガー(vinegar)はワイン(vin)が酸っぱくなったものが語源だ。日本には4世紀ごろ、中国から製法が伝来した。「江戸時代初期まで、酢は日本酒から造る米酢だけで、大変高価な調味料でした」と、飯尾醸造5代目の飯尾彰浩さん。その後、酒粕から粕酢を造る製法が確立され、庶民にも広まる。飯尾醸造は、全国でも唯一、米を育て酒を醸して酢を造る醸造蔵。米は丹後地域の山里の棚田で、蔵人と契約農家が農薬を使わずに麹米用の五百万石と掛米用のコシヒカリを栽培する。

目指す酒造りは「伴農繁醸」と、山岡酒造4代目の山岡克巳さん。「農業とともに繁盛する酒造り」を意味する。広島県は瀬戸内海に面して暖かなイメージがあるが、蔵が立つ広島県北部の三次市甲奴町は標高350mで、寒暖差が大きく、冬はマイナス15℃まで気温が下がる寒冷地。だが「この環境こそが米作りと酒造りの適地」と克巳さん。

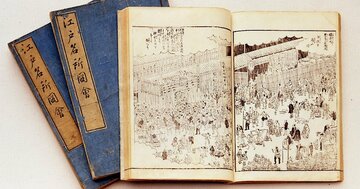

豊島屋十右衛門が1596年に神田で創業した豊島屋本店は、灘の酒を安く、肴に大きな豆腐田楽を出す居酒屋で大人気。「江戸名所図会」にも描かれた名所となる。明治期に入り、清酒製造を開始。だが、1923年の関東大震災で店は倒壊。300年続いた居酒屋の灯は消えた。何度かの再建の後、2020年、創業の地近くに97年ぶりに豊島屋酒店として立ち飲みを復活。

北西酒造の初代、北西亀吉さんは中山道沿いの旧上尾宿という立地と、秩父からの良い水が潤沢に湧く上尾にほれ込み創業。酒銘は人形浄瑠璃好きから「文楽」とし、義太夫、三味線、人形遣いで成り立つ文楽と、米、米麹、水から成る日本酒を重ね合わせた。

福島県南相馬市小高区で、2021年2月に佐藤太亮さんが立ち上げた醸造所haccoba -Craft Sake Brewery-の「はなうたホップス」は、東北に伝わるどぶろく製法の花酛がルーツ。ホップに黄麹と白麹を使い、爽やかでビター、甘味とうま味が重なる楽しい酒で分類は「その他の醸造酒」だ。

日本一海に近い蔵といわれた福島県の沿岸部浜通り、浪江町の鈴木酒造店。蔵元杜氏の鈴木大介さんと弟の荘司さんが醸す力強い味は、地元漁師が愛飲する「海の男酒」だった。東日本大震災の津波で蔵は流失。原子力発電所事故で避難指示が発令され、故郷の土が踏めなくなった。

家臣や農家を鼓舞するためにうたわれたホーハイ節は、日本の民謡では珍しいヨーデル唱法を取り入れた高度な技が楽しめる明るいうただ。これにちなんだ酒米が豊盃米で、古城錦を母、レイメイを父として、1976年に青森県農業試験場で育成された。弘前市の三浦酒造の代表銘柄「豊盃」もこの酒米に由来し、全体の7割を豊盃米の酒が占める。

赤い兜がアイコンの酒「赤武」は、赤武酒造6代目、古舘龍之介さんが杜氏となり酒質設計を行う。白い果実や柑橘を思わせる爽やかさがあり、様々な品評会で高評価を得る。岩手県盛岡市で酒造りを行うが、2011年3月まで蔵は大槌町にあった。

大正天皇ご成婚の折、「最高の慶び事」を記念して酒名に付けた青木酒造は、茨城県古河市に唯一残る酒蔵だ。「7.5代目蔵元です」と笑顔で話すのは長女で専務の青木知佐さん。酒造りを手伝い、営業で全国を駆け回る蔵の顔だが、若いときは家業を継ぐ気はなく、大学卒業後は医療の道へ進み、看護師として集中治療室に立った。「蔵で人手が足らず、弟は高校生で……」と7代目の父と母から請われて2014年に蔵入りした。弟が8代目を継ぐまでのリリーフだから、7.5代目を名乗る。

JR男鹿線終着駅の男鹿駅は、にぎわい創出を目指して2018年に駅舎を200m移し、駅前広場や店舗を整備。男鹿市が借り手を募った旧駅舎に「醸造所を造りたい」と挙手したのが九州男児の岡住修兵さんだ。

酒の字を含む市区町村は、全国でも山形の酒田市と千葉の酒々井町の二つだけ。その後者、酒々井町で元禄時代に創業した酒蔵が飯沼本家だ。

社名の鍋店(なべだな)は、貴重な鉄を扱ったことに由来。1689年に佐倉藩から酒造株を与えられ、成田山新勝寺の門前で創業。後に利根川の水運が便利な神崎町へ移転した。19代蔵元の大塚完さんが目指すのは「人の心に響く酒」だ。

貴醸酒は水の代わりに酒を使い、濃醇で甘くリッチな香味豊かな贅沢酒。広島県呉市倉橋島の榎酒造が、1974年に日本で初めて商品化した。

世界唯一の「琥珀浄酎」は、純米酒を40度以下の低温で「浄溜」する。アルコール度数は41度で、レモンで香りづけした後、木樽で熟成させる。ウイスキーのような香ばしい風味と日本酒由来のまろやかさ、爽やかさが特徴だ。

年商4億円が3割まで減少し、杜氏は病で引退、古参社員は退職と、歯止めがかからぬ業績不振から、世界一のコンテスト受賞数を達成し、売上を4倍に伸ばして、世界酒蔵ランキング2020で1位に輝いたのが、岐阜県飛騨市の渡辺酒造店だ。