早稲田「初」の勝ち越し

「今年初めて、早稲田が6勝3敗で勝ち越しました」

東進を運営するナガセ広報部長の市村秀二さんは言う。

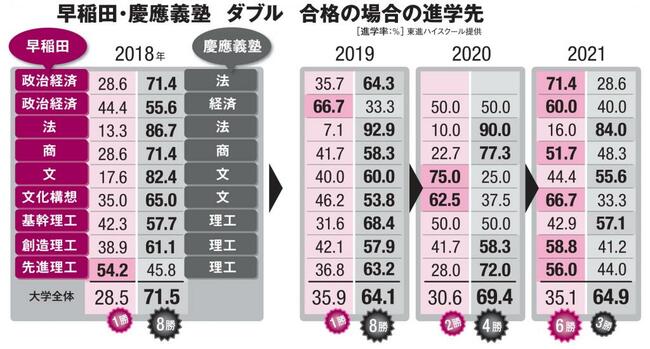

直近の2021年は、早稲田・政治経済(政経)など六つの学部系統で早稲田を選ぶ比率が高かった。東進が調査を始めた18年、比率が高かったのは早稲田1学部、慶應8学部。20年までの3年間は慶應が優位に立っていた。

なかでも早稲田・政経の躍進が目覚ましい。21年、慶應・法とダブル合格した東進生の71.4%が、早稲田・政経を選んだ。18年は慶應・法を選んだのが71.4%。たった3年で正反対の結果となったのだ。

この背景にあるのが、早稲田の入試改革だという。特に、政経が大学入学共通テストの数学受験を必須としたことだ。数学を敬遠してか21年の志願者数は前年比2212人減の5669人となった。だが、河合塾の調べによると、成績の芳しくない層は離れたものの政経の合格者の水準は例年どおり高かった。

「今年は英語と国語の総合問題に加えて共通テストが導入されました。国公立志望者も受けやすくなり、東大との併願者が増えました。早稲田としては欲しい学生が集まったのでは」(市村さん)

AERA 2021年12月13日号より 拡大画像表示

AERA 2021年12月13日号より 拡大画像表示

さらに、政経の定員は450人から300人に減った。より狭き門となったことも合格水準の維持につながったのだろう。

ただ、学部を問わず受験生全体で見ると、早慶をダブル合格した場合の進学先は慶應64.9%、早稲田35.1%と、依然として慶應が優位に立つ。市村さんはこう説明する。

「早稲田は学部間のレベルの幅が広いため、慶應を本命として、早稲田の合格しやすい別系統の学部を併願する人も多い。結果的に大学全体で見ると、慶應を選ぶ人が多いのでは」

とはいえ、近年の早稲田の改革が注目されているのは間違いない。14年、政経の学生が使う新校舎が完成した。吹き抜けを突き抜けるエスカレーターは、都心のオフィスビルのように洗練されている。かつてのバンカラ、田舎くさい印象はない。

早稲田・政経にも合格していた慶應・経済3年の男性(22)はこう語る。

「早稲田だから服装や身のこなしがダサいとか、慶應だからお金持ちだとか、あまりそういう傾向はないです」

この男性はむしろ早稲田の躍進ぶりを認めている。

「早稲田は英語の授業に力を入れていますし、グローバルな改革をしているところはさすがです。新型コロナウイルス対応も早稲田の動きは速かった。私が受験したときは、高校の同級生も慶應を選ぶ人が多かったので、変わったものです」