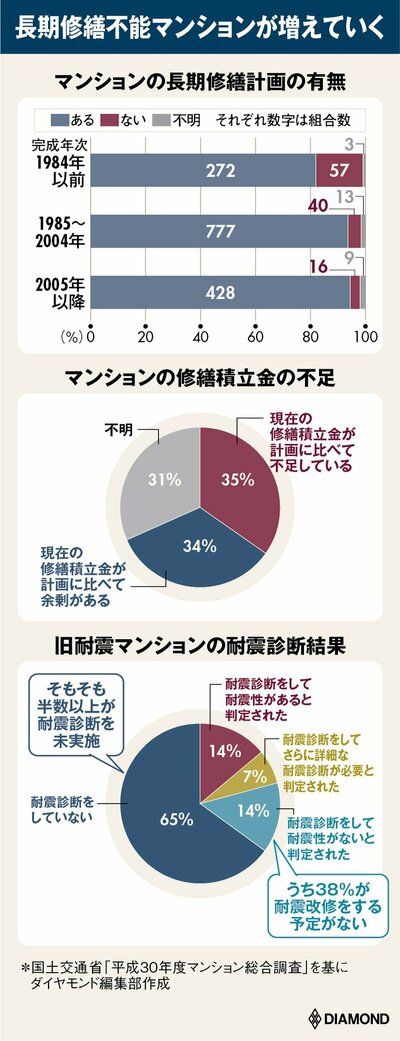

修繕積立金不足のマンションは35%

7%は長期修繕計画自体が存在しない

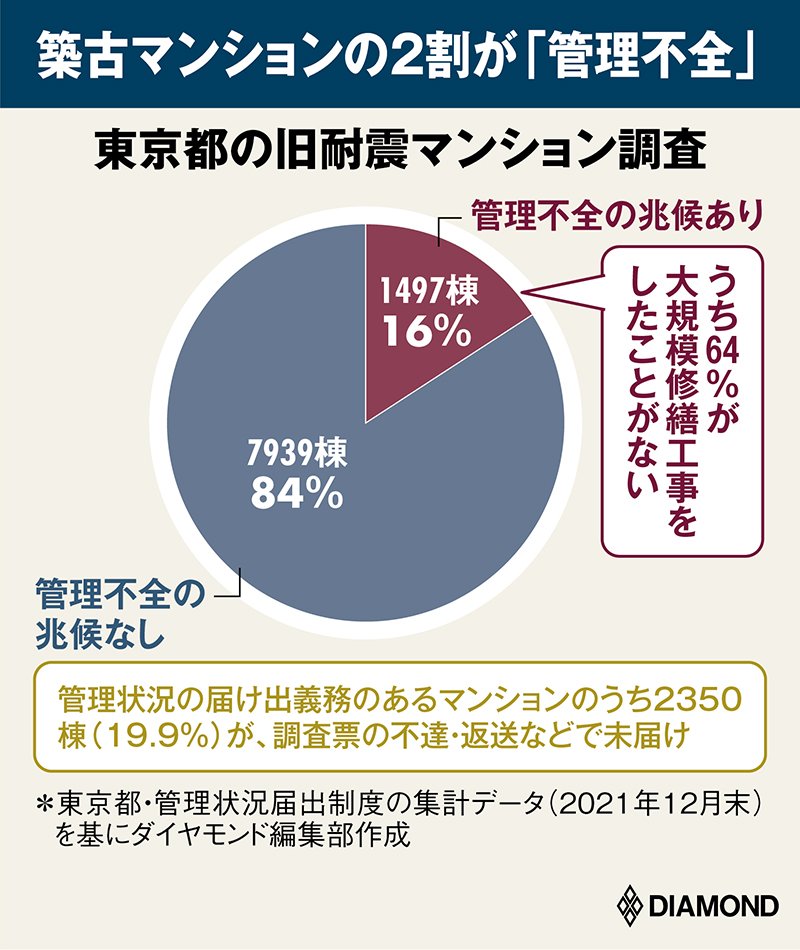

21年12月末時点で調査表が返送された9436棟中の1497棟が「管理不全の兆候あり」とされた。都が管理状況の届け出を義務付けたマンションは都内約1万2000棟あるが、そのうち約2割からは調査表の返送がなかったため登録されていない。これがどのような状況にあるかは分からず、潜在的な管理不全マンションはもっと多い可能性もある。

管理不全の兆候ありとされたマンションの約60%は、築40年以上たつのに「一度も大規模修繕をしていない」と回答している。冒頭の美和コーポB棟と同じ状況である。国と都の推計では、都内の築40年以上のマンションは23年に42.8万戸、43年には117.7万戸に達する。

もちろん東京だけの話ではない。

国土交通省の調査によると、長期修繕計画自体が存在しないマンションが、全体1615件のうち7%ある。さらに、仮に修繕計画があったとしても、それを行うカネがない管理組合も多い。管理組合1529のうち35%は現在の積立金残高が計画に比べて不足している。

マンション管理とは、たまたま同じマンションを買っただけの特に共通項のない人々が、管理組合を結成して大規模修繕などで必要になる数千万円から数億円に及ぶ資金を集め、建築や法律、会計・財務の専門知識を駆使しながらマンションを「経営」するようなものである。一般人には極めてハードルが高いことを当初から要求されているのだが、これができなければ管理不全マンションになってしまうわけだ。

さらに困るのが、このように管理崩壊しているマンションが、普通に中古マンション市場で流通していることだ。新築マンションの供給量が減る中、マンションを買うなら中古以外に選択肢がない場合も多い。だが、購入者が管理の状況について知ることができる場は限られている。

こうした状況を打開するための法律がこの4月から施行された。改正マンション管理適正化法だ。これまでは美和コーポB棟のような管理不全マンションに対して、行政は管理組合側からの要請がなければ介入することができなかった。改正法では、条件を満たした管理不全マンションについては、行政側が管理組合の意思とは関係なく、能動的に指導勧告助言を行うことが初めて可能になった。

さらに大きいのが、管理組合が作成する管理計画と管理の状況について、国と業界団体で客観的な指標で評価する仕組みができたことである。新たな制度は、これまで闇の中にあったマンション管理を変えることができるのだろうか。