「対面」であること、「公開型」であることの価値

1時間の昼休憩をはさんで、午後も「マナー」の学びが続いていった。電話のかけ方・受け方については、2人1組のペアで実践。自分のスマホやペンケースを電話に見立てて使うなど、各自で工夫していく姿が目にとまった。途中からは、マニュアルなしでのロールプレイとなり、金井講師と近藤講師が各グループを回って個別にアドバイスを行っていく。

そして、研修プログラムは、これまで習ったすべてのマナーを盛り込んだ「総合ロールプレイ」に進んだ。1グループ6人が、架空設定の2つの会社社員3人ずつに分かれ、新人役・課長役・先輩役をそれぞれに担う。新人の電話応対と上司への報告、電話でのアポイントメントのとりつけ、相手先の会社訪問という設定で、その後、対面の挨拶と名刺交換をしたうえで仕事の打ち合わせを行い、エレベーター前で辞去するかたちの、新入社員にとってはかなり難易度の高いロールプレイだ。これを、60分という制限時間内で、グループメンバーの誰もがどの役割もできるようにするミッションなので、全員が引き締まった表情を見せた。

途中、私が意外に思ったのは、アポイントメントの電話をかける練習において、本物の電話回線を使用したこと。当研修の協力企業が電話応対するものだったが、実際の会話はマニュアルどおりには進まず、臨機応変に対処しなくてはならない。グループ内の一人が電話をかける役に回ったが、メンバー全員が結束し、電話をかけた人を励まし、アドバイスを送っていく様子に好感を持った。金井講師は、その時の様子をこう振り返る。

「恥ずかしがり屋っぽい人やコミュニケーションがあまり得意ではなさそうな人も電話をかける担当になったことが印象的でした。しかも、それがくじ引きやグループメンバーの誰かから押し付けられたわけではなく、自分で納得して行ったところもよかったですね。終了後には、メンバー全員が拍手し、ねぎらいの言葉をかけ、出会って半日もたっていないのに、そうしたことが自然にできるのはすごいなぁと思いました」(金井講師)

それぞれのグループ内での練習後は、受講者全員で確認し合う“グループ発表形式のロールプレイ”が行われ、「かなり難しかった」「うまくできなかった」という新入社員たちの感想に対し、「仕事の現場では想定外なこともたくさんあります。経験を積んで学んでいってください」と、金井講師がワークをまとめた。

そして、2日間の研修のまとめとして、ビジネスパーソンが「やるべきこと」「できること」「やりたいこと」という「仕事の3要素」を金井講師が紹介する。目の前にある「やるべきこと」をどんどん行えば、実力がつき、「できること」も増え、その結果、会社の仲間たちから信頼され、自分が「やりたいこと」に近づいていく、というものだ。そして、仕事で伸びる人材の特徴として、(1)自分の能力を超えて挑戦すること (2)経験の振り返りが上手なこと (3)仕事の面白さを見つけられること、の3点を挙げ、「これから先、会社の中でいろいろなことに興味や関心を持っていくようにしてください」という言葉で、2日間にわたる研修が終了した。

解散となった会場の中で、親交を深めた別企業の新入社員が名残惜しそうに連絡先を交換する姿があった。今回のような「公開型」研修で、複数の企業の新入社員たちが集い、さまざまなグループワークで研修を行うことには大きな価値があると思った。選んだ職種も就労観も異なる者同士が、一期一会でグループワークを行い、「他者と自分の違い」を知ったうえで学びを深めていく研修経験は、社会人生活の最初の出来事として、新入社員たちの胸に強く刻まれたことだろう。

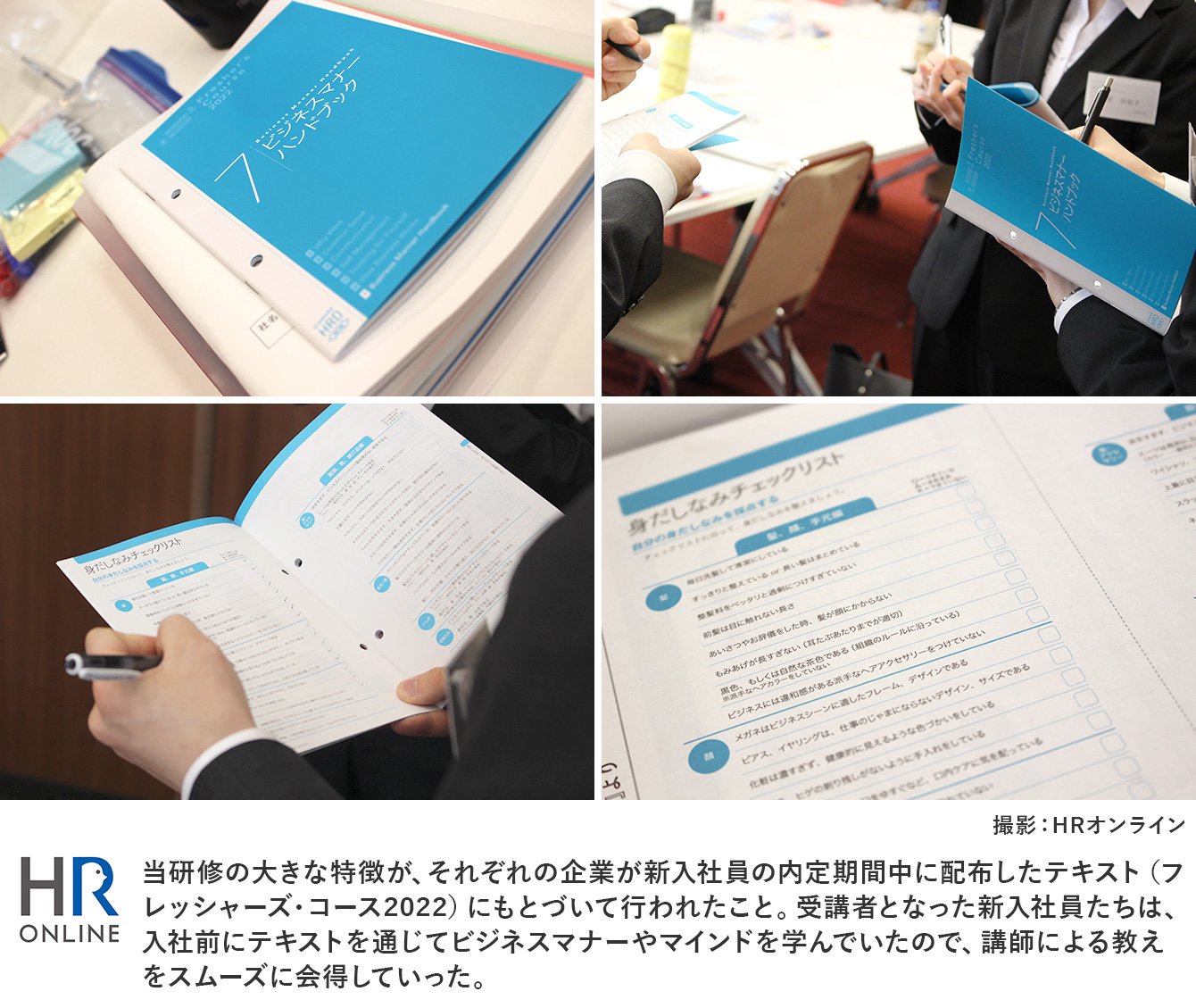

また、当研修の大きな特徴は、内定期間中に「FC」という教材を研修参加企業の新入社員たちがあらかじめ手にし、学んでいたことだ。社会人になるための「予習」によって、新入社員である受講者たちは研修プログラムを違和感なく受け入れ、ビジネスマインドとマナーを身につけていった。研修会場やオンラインの画面で初めてテキストを見て学ぶよりも効果的だと思った。

この「『フレッシャーズ・コース2022』を活用した自律型新入社員研修」は、この先、2022年度にフォロー研修の実施も予定しているという 。対面かつ公開型の今回の研修で社会に飛び立った新入社員たちが、これからどのように企業の組織になじみ、仕事に向き合っていくか――心からエールを送るとともに、それぞれの成長を期待したい。