社会や働き方が変わるなかで、会社の対応は

これまで企業が理想的な正社員像を、仕事中心に物事を考える人材、つまり仕事への熱量が高い、いわゆるモーレツ型社員に設定していたと思います。その理想にあわせて、社内の諸制度や採用の選考基準を一律に設定してきた傾向があります。

古い話題になりますが、1989年、栄養ドリンクのCMソングとして大ヒットし、その年の流行語にもなった「24時間戦えますか?」という有名なコピーをご存じの方は多いと思います。しかし、20年の時を経て、数年前には「3、4時間戦えますか?」に変わったことをご存じでしょうか?時代の変化とともに働き方も変遷します。

多様性が叫ばれる現在、仕事と同様に家庭や趣味の時間を大切にしたい人が増え、ワークライフバランス重視型が定着しつつあります。

こうした時勢に対応するためには、業務評価や業務時間の使い方に対する各種の制度を、全社員一律として決めるのではなく、いくつかのタイプを想定して決めていくなど、柔軟さを持たせることが必要です。

また、制度改革などを行う場合は、一気に断行しようとせず、ある程度の助走期間を設定して、その成果などを検証しながら、社員の意向なども反映させつつ最適な制度として整備していくことが理想的です。

ある会社が実践するユニークな働き方改革の推進方法

会社として社員の働き方改革を推進したいという場合、新たな評価制度を加えることでバックアップするという方法もあります。

たとえばある会社は、「チャレンジ推奨制度」を設けています。「何かにチャレンジしたらその分を給料に反映させる」という制度です。その会社がユニークなのは、本業とまったく関係のない資格取得や、もはや単にその社員の趣味の延長線にあたるようなチャレンジでも認めている点です。もちろん、会社側は一定の規則を作り、その範囲内であれば認めるわけですが、その規則の枠組みが画期的でした。

社員側としても「業務のため・会社のため」という感覚ではなく、純粋に自分の知的好奇心を発揮して取り組めるため、この制度に対する社員の評価はとても高いようです。

この制度によって、社員のチャレンジ精神を掘り起こすことで、会社側としては本業の生産性の向上につなげられるというメリットがあります。社員側にとっては、チャレンジした成果を副業に活かしたり、本業にも新たな付加価値を還元したりできる可能性もあるのです。

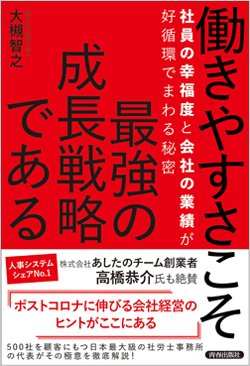

これまでアドバイスをするとき、私はつねにどうすればその企業を最大限に伸ばせるのかを考えますが、そのなかで、どんな業種の企業であれ共通するひとつの「最強の成長戦略」にたどり着きました。それが、雇用主・労働者の双方にとってメリットのある「真の意味での働きやすさ」を実現させることです。

この記事が、生き生きとした、働きやすい会社作りをしていく際のヒントになれば幸いです。