部下をいびりたいわけじゃないのに、気づけば口から文句が出ていまい、パワハラ上司認定……。そんな失態を食い止めるためには、日頃から怒りの要因を見える化することが肝要だ(写真はイメージです) Photo:PIXTA

部下をいびりたいわけじゃないのに、気づけば口から文句が出ていまい、パワハラ上司認定……。そんな失態を食い止めるためには、日頃から怒りの要因を見える化することが肝要だ(写真はイメージです) Photo:PIXTA

「怒り」をコントロールできないパワハラ上司に苦しめられる人はあとを絶たない。10年以上にわたり職場のパワハラ等の人間関係についてエビデンスを発表し続けてきた著者が、「パワハラ上司化」を防いで自分の抱える“怒り”を見つめ直す方法を紹介する。本稿は、津野香奈実『パワハラ上司を科学する』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。

上司の感情知能が高いと

個人や組織のパフォーマンスに好影響

感情知能は、自分自身及び他者の感情を適切に「知覚」し、感情を抑えることを含む感情の「調節」を行うことのできる能力のことです。

上司の感情知能が高いことは、上司個人にも、部下にも、組織の成長・発展にも良い影響があることが、複数の実証研究で報告されています。

例えば、感情知能が高いと、リーダーシップが有効に発揮できること、優れた仕事のパフォーマンスをもたらすこと、そして上司自身の自己効力感を高めることがわかっています。

また、日本の看護師を対象にした研究においても、感情知能が高いことと、仕事の生産性、ワーク・エンゲイジメント(仕事に対するポジティブな態度)、クリエイティビティ(創造性)とが関連していたと報告されています。

感情知能の高い上司の存在は、組織にも良い影響を与えます。例えば、組織の有効性、サービスの質、優れた従業員の採用や定着、従業員の組織へのコミットメント、モラル、そして健康状態にも寄与することが報告されています。

感情のコントロールができる上司は、明るく、熱意があり、前向きで、職場に相互理解と信頼の雰囲気を植え付けることができます。

「怒り」のコントロールに

重要な「自己認識力」

感情知能は、知能指数であるIQや生まれ持った部分が大きい性格特性と異なり、生涯にわたって開発することが可能な「コンピテンシー(個人の能力や行動特性)」や「スキル」です。

実際、米国オハイオ州にあるケース・ウェスタン・リザーブ大学のウェザーヘッド経営大学院で行われた研究によると、45歳から65歳の管理職でも、感情知能の67%の領域で向上が見られたと報告されています。

感情知能の構成要素は研究者によって異なりますが、多くは共通するものです。

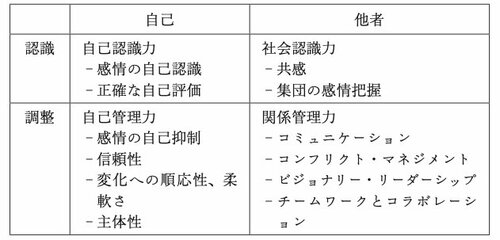

ビジネス分野で最も親しまれている構成要素は、心理学者であるダニエル・ゴールマンが分類した4つの主要能力((1)自己認識力、(2)自己管理力、(3)社会認識力、(4)関係管理力)ではないかと思います。

本稿はゴールマンの分類に沿い、その中で特にパワハラ防止に効果的な要素について解説します。

その構成要素を一覧にまとめたのが、表1です。なおゴールマンは当初5つの構成要素(自己認識、自己統制、動機づけ、共感性、ソーシャルスキル)に分類しましたが、後に4つの構成要素に統合しています。