人事院の川本裕子総裁(左)から勧告を受け取った岸田文雄首相(2023年8月7日、首相官邸で) Photo:JIJI

人事院の川本裕子総裁(左)から勧告を受け取った岸田文雄首相(2023年8月7日、首相官邸で) Photo:JIJI

国家公務員の初任給は2023年度から大卒、高卒共に1万円以上引き上げられた。これは1990年以来33年ぶりの賃上げ水準だった。しかし、中堅以上の職員は新人ほど給料が上がらず、月給のベア率は平均0.96%、ボーナスは0.1カ月分の引き上げにとどまった。特集『賃上げの嘘!本当の給料と出世』の#5では、政府が示している国家公務員の年齢別のモデル年収と実際の手取り額の乖離ぶりや、公務員人生で3回訪れる“低賃金離職危機”の実態を明らかにする。(ダイヤモンド編集部副編集長 千本木啓文)

39歳で年収1000万円だった官僚が

45歳になっても年収1000万円の憂鬱

2023年度は官民の賃上げで明暗が分かれた。国家公務員は初任給を大卒で1万1000円、高卒で1万2000円増やした。だが、この程度の賃上げは、同3万~5万円の引き上げも珍しくない大企業と比べ見劣りすると言わざるを得ない。

人事院によれば、定期昇給分も含む国家公務員の賃上げ率は年収ベースで3.3%だ。23年の全国消費者物価指数が前年比3.1%の上昇だったことを踏まえれば、実質賃金の上昇は十分とはいえない。

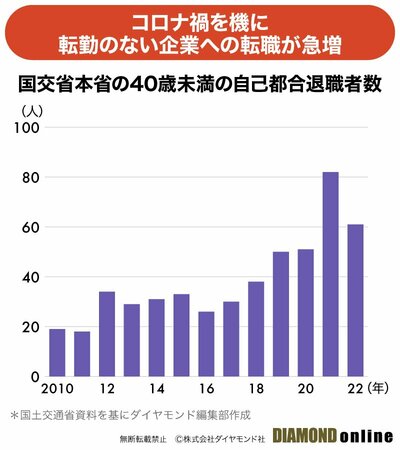

中央省庁では人材流出が止まらず、危機感が高まっている。下図は、国土交通省に勤める中堅若手職員の自己都合退職者が急増したことを示している。

国交省はダム建設など地方の現場を持ち、いつ本省勤務から地方転勤を言い渡されるか分からない。同省関係者は「新型コロナウイルスの感染拡大時に在宅勤務が増えたことで職員の働き方の意識が変わり、転職に目が向いた」と話す。

本省勤務者の転職先として多いのが、コンサルティング会社などの民間企業だ。地方勤務者は、都道府県庁や政令市に転職することが多いという。単身赴任を強いられる転勤がなく、国交省の地方勤務者より給料が高いケースが少なくないのだから、人材を引き留めるのは難しい。

ダイヤモンド編集部は独自に「公務員アンケート(有効回答数900人超)」を実施。国家公務員の年収と年齢のデータを分析した。すると、人事院が開示しているモデル年収からは読み取れない、国家公務員の厳しい懐事情が判明した。

次ページでは、国家公務員の年齢別の年収と実際の手取り額(内閣府、デジタル庁、総務省、財務省、厚生労働省、農水省、国交省)や、公務員人生で3回訪れる“低賃金離職危機”の実態を明らかにする。