写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

鉄道各社は近年、障害者向けの割引制度などのサービス拡充を進めている。だが、現在の割引制度は障害者福祉の観点から不十分との声も根強い。割引を拡大する事業者と当事者の間に、どんな隔たりがあるのだろうか。(鉄道ジャーナリスト 枝久保達也)

鉄道各社が精神障害者を

障害者割引の対象に

京成電鉄は6月1日に営業制度を改正し、障害者割引の対象に精神障害者を追加する。大手私鉄では西鉄が2017年、近鉄、南海、東急、京王が2023年、名鉄が今年3月16日から精神障害者を割引対象に含めていたが、残る大手私鉄10社とJR6社も今年4月11日、一斉に導入を発表した。東京メトロは8月1日、阪急と阪神は2025年1月末、その他の各社は2025年4月1日に追加する予定だ。

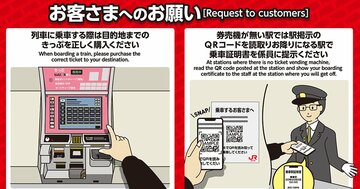

近年、東海道新幹線などの車椅子スペース増設や、2023年3月に導入された障害者用Suica・PASMO、今年2月に始まったJR東日本のインターネット予約サービス「えきねっと」、JR西日本の「e5489」での障害者割引乗車券の発売など、障害者向けサービスの拡充が進んでいる。

当時の赤羽一嘉国土交通相が2021年6月に指示した「真の共生社会実現に向けた新たなバリアフリーの取組」で示された、「障害者用ICカードの導入」「特急車両における車椅子用フリースペースの導入」「ウェブによる乗車船券等の予約・決済の実現」「精神障害者割引の導入促進」が形になった格好だ。

とはいえ、現在の割引制度は障害者福祉の観点から不十分との声も根強い。例えば2023年6月、脳出血に起因する高次脳機能障害を患う劇作家の相馬杜宇さんはオンライン署名サイト「Change.org」にて、国交省と大手私鉄宛てに割引制度の見直しを求める署名を立ち上げ、1年で約3万5000筆の賛同を集めている。