拡大する社会保障給付費

国債依存を続けるための前提条件とは

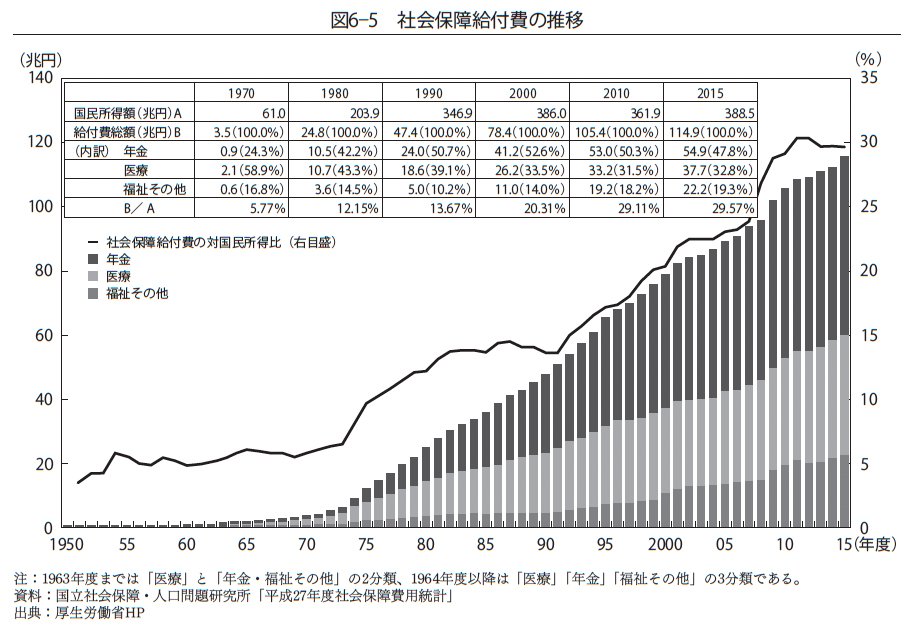

図6-5は、1950~2015年度の社会保障給付費の推移をあらわしたものである。1950年度にはほとんどなかったけれども、2015年度には120兆円近くにまで増えている。1970年度には5.77%であった社会保障給付費の対国民所得比が、2015年度になると29.57%と、非常に大きくなった。年金と医療費が、社会保障給付費の大部分を占める。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

少なくとも日本の場合、政府の歳入額よりも歳出額の方が多いことが日常的になった。そのために国債を発行するが、経済が成長しないかぎり返済をすることはできず、国債発行残高が減少する理由はない。

アベノミクスの三本の矢、すなわち(1)金融緩和政策:日銀による量的緩和政策の強化をおこない、物価上昇率の2%目標達成を目指す、(2)財政政策:公共投資を中心におこない、民間投資の増加を促す、(3)成長戦略:規制緩和や国内外投資促進策、女性・高齢者等の就業促進策などをおこない、長期的な経済成長を促すことを目指す、が成功したかどうか正確に判断することは難しいが、民間投資が増えないため経済が思ったよりも成長せず、国債発行残高が減少しなかったことは(それをどこまで故安倍晋三元総理の責任とするかは別として)、やはり否定できない事実であろう。

『戦争と財政の世界史: 成長の世界システムが終わるとき』(東洋経済新報社)

『戦争と財政の世界史: 成長の世界システムが終わるとき』(東洋経済新報社)玉木俊明 著

日本は、戦争のために国債を発行し、それを平時に返済するというシステムを使用する必要はなくなった。だが、政府の規模が拡大し、固定費とみなせる社会保障費が増え、一時的に歳入が減ったり歳出が増えると国債を発行するシステムは続いている。

それをやめることができないかぎり、国家財政の国債への依存をやめるのは困難であろう。けれども、それをやめる必要はないかもしれないという意見もある。だがそこには経済が成長し続けるという、前提条件があることを銘記しておかなければならない。

しかし、経済成長は本当にずっと続くのだろうか。