2016年に掲載されたこの記事において、大山氏が「暫定最高の立体Y字路」としたのが、四谷にある写真6のY字路だ。片方が上り、片方が下がるという勾配差や、角度の鋭さ、そしてそれによって生まれる残余地の豊かさなど、Y字路の愛おしさが詰まったような風景だ。

写真6 四谷の立体Y字路、東京都新宿区(同書より転載) 写真:大竹央祐

写真6 四谷の立体Y字路、東京都新宿区(同書より転載) 写真:大竹央祐

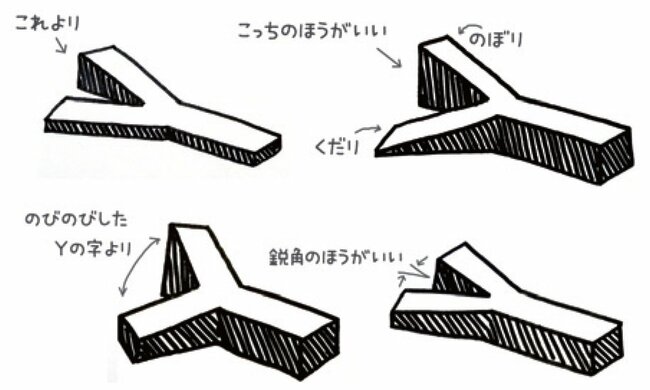

大山氏は、どんな立体Y字路が良いかを図4のように説明している。左右の道の勾配差は大きいほうが望ましく、そして角度は鋭いほうが望ましい、と。勾配差については同意するが、角度に関しては私は違う意見を持っている。あまりにも角度が小さすぎると、建物は建たず、残余地利用としても寂しくなってしまう。個人的には、30~50度ほどの適度な鋭さが好みである。

図4 理想的なY字路(大山顕氏が同書に提供したものを転載)

図4 理想的なY字路(大山顕氏が同書に提供したものを転載)

立体Y字路はその性格上、角オブジェには乏しくなりがちだ。角が坂道になるため、整地したり台を置かない限り、モノを置くのは難しい。上級者向けのY字路と言えるのではないだろうか。

地形系Y字路その2

「両上がり・両下がり型」

立体Y字路はどちらか一方が上りならば、もう一方は平坦ないし下りであることが多い。しかし、中には両方とも上りになっているようなY字路もある。これを両上がり型Y字路と呼ぼう。

高尾山(東京都八王子市)の参道にあるY字路(写真7)はその例で、左は男坂、右は女坂と呼ばれている。男坂は傾斜が急な階段に、女坂は緩やかな坂道にすることで参拝者の便宜をはかったものである。このように男坂と女坂を設ける社寺は少なくない。

写真7 高尾山、東京都八王子市(同書より転載)

写真7 高尾山、東京都八王子市(同書より転載)

ちなみに、この写真を撮る直前には、高齢の男性とその娘と思しき女性がどちらから登るかを話し合っていた。男性は男坂のほうを登ろうとしていたが、「絶対大変だからこっちにしましょう」と娘(?)に説得され、結局は2人とも女坂のほうを登っていった。Y字路での1コマである。