両上がり型があるならば、両下がり型Y字路も存在する。本記事トップ画像のY字路は、東京の目白台にある、日無坂と富士見坂の合流地点である。一目で惹き込まれるそのヴィジュアルから、ドラマやアニメの舞台としてもよく用いられる。

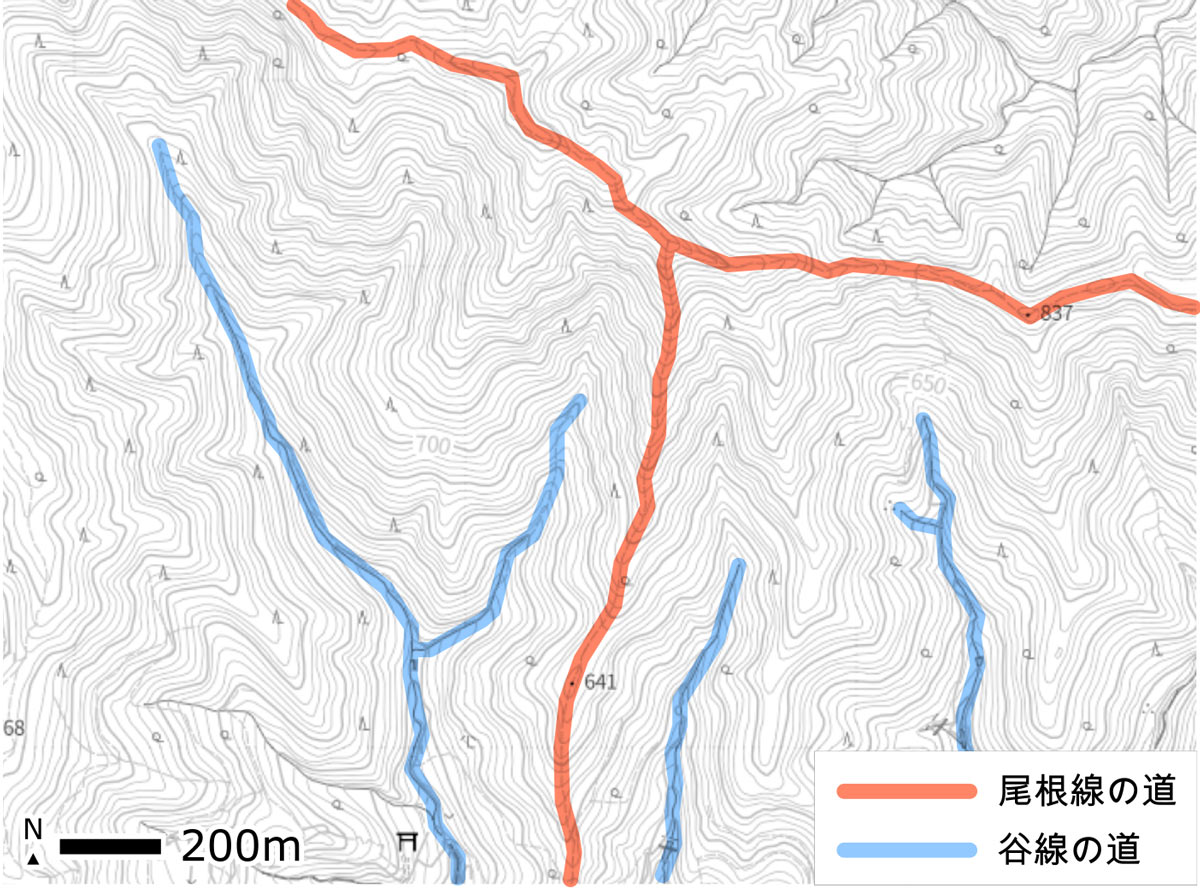

山の地形を等高線で見たとき、山頂から凸に出っ張っている部分が尾根、凹にへこんでいる部分が谷である。自然河川はたいていの場合Y字に合流するので、谷線沿いの道はY字路になることが多い。したがって、川の合流地点には両上がり型Y字路ができやすい。同様に、尾根線沿いには両下がり型Y字路が形成されやすい(図5)。

図5 高尾山、東京都八王子市(同書より転載)

図5 高尾山、東京都八王子市(同書より転載)

地形系Y字路その3

暗渠の上の「水路型Y字路」

地形の制約を受けるという点では、河川や農業用水などの水路によって生まれたY字路も地形系Y字路の一種と見なせる。

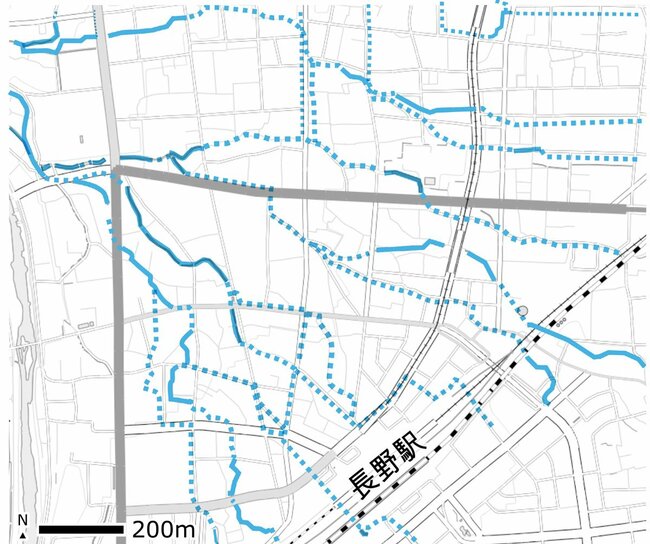

水路型Y字路が目立つ都市として、長野を挙げたい。長野と言えば善光寺の門前町として発達してきた都市であるが、その中心市街地は実に複雑な街路網をしている(図6)。幹線道路はかなり崩れているとはいえ格子状の区画を形成しているが、その内側には斜めに蛇行した道がいくつも隠れている。

図6 長野。国土地理院 地理院地図Vectorを用いて作成(同書より転載)

図6 長野。国土地理院 地理院地図Vectorを用いて作成(同書より転載)

これらの蛇行路は、市街地西側を流れる裾花川から取水された用水路によってできたものである。用水路は長野の中心市街地を抜けたのち、近隣の村落(現在は宅地化した場所が多い)の田畑を潤している。長野一帯は江戸時代から渇水に悩まされてきた土地で、善光寺平用水と呼ばれる水路群が開発されてきた。

『Y字路はなぜ生まれるのか?』(重永 瞬、晶文社)

『Y字路はなぜ生まれるのか?』(重永 瞬、晶文社)

中心市街地の用水路は高度成長期以降に蓋をされ、多くが暗渠となった。その結果、かつての川筋の分岐点にいくつものY字路が生まれることとなった。駅前にこうした蛇行路が広がっているのが長野のおもしろいところで、Y字路の角に建つ居酒屋をいくつも目にすることができる。暗渠は道幅が狭く車にとっては通りづらいため、歩行者にも(泥酔者にも?)優しい道となっている。

水路型Y字路は、両下がり型Y字路ほど高低差は明瞭ではないが、谷線に沿って形成された点は共通している。水路の分岐をトレースするように形成されるため、角度もちょうど良い鋭角になっていることが多い。バランスが取れたY字路が最も生まれやすい類型なのではないかと思う。