街道系Y字路その1

旅人が行き交う「追分型」

追分とは、街道の分岐点を指す言葉である。本郷追分(東京都)や美作追分(岡山県)など、全国各地に地域名を冠した「○○追分」という地名が残っている。そしてその多くはY字路である。

京都市山科区と大津市の境界には、髭茶屋追分と呼ばれる場所がある(写真3/図1)。ここは東海道と奈良街道の分岐路にあたり、Y字路の角には石の道標も建っている。よく車がぶつかるからか、黄色いクッションドラムも置かれている。

写真3 髭茶屋追分、京都市山科区(同書より転載) 写真:大竹央祐

写真3 髭茶屋追分、京都市山科区(同書より転載) 写真:大竹央祐

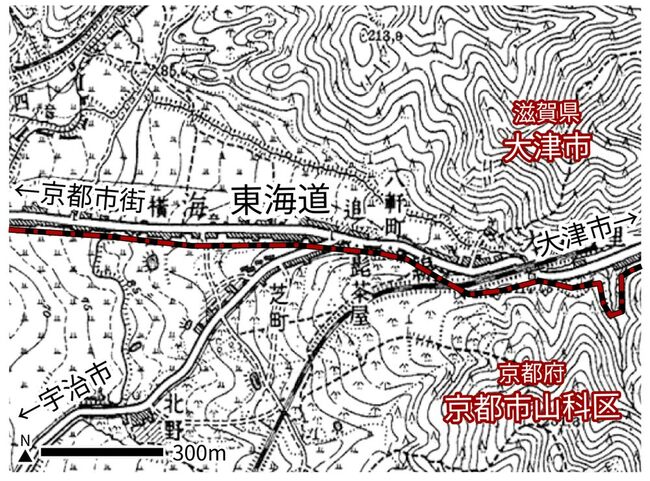

図1 髭茶屋追分。2万分の1正式図「膳所」(明治42年測図、大正元年発行)。行政区域は現在のもの(同書より転載)

図1 髭茶屋追分。2万分の1正式図「膳所」(明治42年測図、大正元年発行)。行政区域は現在のもの(同書より転載)

おもしろいのは、青と緑の2つの看板で、京都の位置が逆になっていることだ。右側の道は街道としては京都につながっているが、行政区域としては大津市を通っている。左の道は京都市山科区を通って宇治市へとつながっている。

追分は交通の要衝であるため、宿場が設けられていることもある。長野県軽井沢町の追分宿には、中山道と北国街道のY字路が存在する。滋賀県の草津宿にも東海道と中山道が分岐する草津追分があるが、こちらはY字路ではなくT字路である。

秋田市の金足追分には、羽州街道と男鹿街道が合流するY字路がある。その近くにはJRの追分駅もあり、こちらは奥羽本線と男鹿線の分岐駅となっている。いわば鉄路のY字路である。

一般的に「追分」と呼ばれるのは、比較的大きな街道の分岐点であることが多い。しかし、Y字路の分類としては、どこかへ向かうための道が鋭角に分かれるものは、無名の道であろうが新しい道であろうが、追分型Y字路と呼んで差し支えないかと思う。

街道系Y字路その2

社寺へ向かうために生まれた「参道型」

Y字路のなかには、社寺への参道によって形成されるものがある。これを参道型Y字路と呼ぶ。参道は、たいてい近くの街道と社寺を結ぶように引かれる。最短距離で結ぶならば、街道に向かって垂直に線を引けばよいのだが、何らかの事情で斜めになることがある。