Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

メトロポリタン美術館の警備員が語る、静寂の朝に始まる9000人の描かれた住人との日々。その中で発見した美術館の歴史や、収集家の意外な物語は、アートがいかに多くの情熱と偶然に支えられているかを教えてくれる。美術館を訪れた際には、作品のラベルや、背景に隠れたストーリーにもぜひ目を向けてみてはいかがだろうか。※本稿は、パトリック・ブリングリー著、山田美明訳『メトロポリタン美術館と警備員の私 世界中の<美>が集まるこの場所で』(晶文社)の一部を抜粋・編集したものです。

古の巨匠たちが描いた

9000人の“住人”を見守る日々

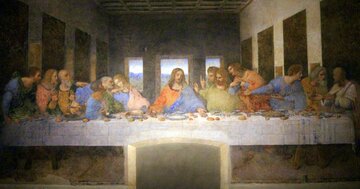

「くそっ、イエスの絵のなかにまたおれがいる!」

仕事を始めて最初の数週間で耳にした文句のなかでいちばん記憶に残っているのは、古の巨匠の展示エリアのなかでもいちばん時代の古い展示室を警備していたときに聞いたこの文句である。この展示エリアには、中央を貫くように2本の順路が平行に走っており、ゴシック時代後期からルネサンス時代初期までの絵画が並べられている。一方の順路はイタリアの絵画、もう一方の順路はフランドルおよびネーデルラントの絵画である。

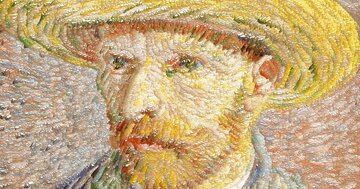

これらの絵は、実際に時代が古いというだけでなく、見た感じも古めかしい。ハンマーで打ち伸ばした金箔の背景の上に型押しされた後光、細かいひび模様の入ったガラスのようにひび割れた表面、紀元後1世紀ごろのガリラヤ出身の人物に対する異常なまでの関心(のちに数えたところセクションB〈編集部注/著者の持ち場である古の巨匠の展示エリア〉には210人のイエスがいる)、といった特徴を備えている。

朝は教会のように静かだ。私は開館の30分ぐらい前に持ち場につく。遠慮会釈なく私に話しかけてくるような人は誰もいない。レンブラントと私だけ、ボッティチェッリと私だけ、血肉を備えているように見えるあの生き生きとした幽霊と私だけ。

メトロポリタン美術館の古の巨匠の展示エリアを1つの村にたとえるなら、そこにはおよそ9000人の描かれた住人がいる(数年後1度に1展示室ずつ数えてみたところ、8496人だった)。これらの住人が596点の絵画のなかに暮らしているのだが、偶然にもそれらの絵は、その数字とほぼ同じ年数にわたって描かれている。ここに展示されているなかでもっとも古い絵は、1230年代に描かれた聖母子像であり、もっとも新しい絵は、1820年に描かれたフランシスコ・デ・ゴヤの肖像画なのである。

受入番号から見える

美術館創設期の歴史

それ以降の絵画は、この美術館の南端の部屋にある。そこには近代の世界がしっかりと根を下ろしている。力強い機械、資本主義、「ドイツ」や「イタリア」などの国民国家、あるいは芸術の世界で言えば、写真や、既製のチューブ式絵の具などである。