なぜ歴史小説は“長編優位”なのか? 小説家志望が知らない“出版のリアル”

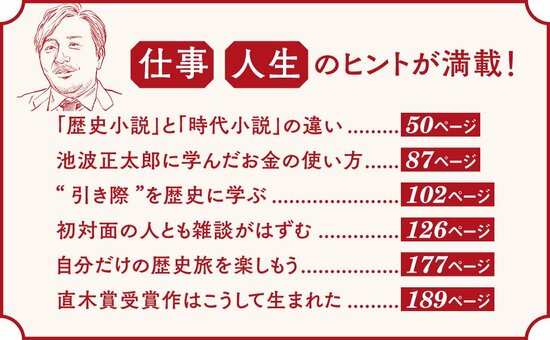

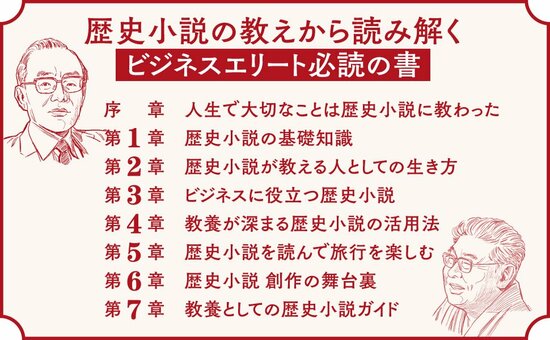

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

歴史小説はなぜ長編が多いのか

現在の歴史小説には長編作品が多いことにお気づきでしょうか。小説には長編・中編・短編などの区分があり、短編と長編では使う筋肉が違うといわれます。

短編はワンテーマに絞って余計なものをそぎ落とし、長編はテーマを交錯させながら織物を織っていくようなイメージでしょうか。

作家にも「長編向き」「短編向き」がある

作家の中には、短編が得意で長編を苦手とする人もいますし、その逆もいます。

なぜ今「長編」が求められるのか

現在の出版業界で書き手に求められるのは、長編を書く能力です。現実的な話をすると、短編を書けなくても長編を書ければ食べていけます。

短編の能力はいらないと断言してもいいくらいです。

短編が発表しづらくなった理由

では、なぜ長編優位の状況が生まれているのか。これはひとえに出版不況に原因があります。

かつて文芸誌が売れていた時代は、「いろいろな作家の短編を読みたい」という読者がたくさんいたので、文芸誌が短編を発表するプラットフォームとして機能していました。しかし今では、文芸誌が軒並み衰退し、商業ベースで短編を発表できる作家は限られています。

文学賞も「長編寄り」

しかも、商業デビューにつながる文学賞には、短編部門がほとんどありません。

作家志望の人は、「最初に短い作品から書いてみて、ゆくゆくは長編小説にも挑戦してみたいです」などと言いがちですが、これは非常に遠回りな方法です。

プロ志望なら長編一択!

作家を目指すなら、少しくらい破綻していても最初から長編を書き上げたほうがよほど訓練になります。私が新人作家なら100%の力を長編に全振りします。

実際、プロの作家を目指している若者にアドバイスを求められたときには、「短編は捨ててもいいから、長編にチャレンジしなさい」と伝えています。仮に「長い作品は書けないんです」いわれたなら、「それだったら、諦めたほうがいいよ」と厳しめに答えると思います。

短編派にも光明「連作短編」という手法

実は、短編を得意とする書き手でも戦える手法が、「連作短編」と呼ばれる形式です。最近特に増えている手法であり、人気のジャンルではあります。ただ、連作短編の定義はあいまいです。

一つひとつの物語が深い関連性や共通点を持ち、全編を通して完結するパターンだけでなく、単純に「愛」などの括りで無関係な短編が連なるパターンもあります。

『八本目の槍』での挑戦

私も『八本目の槍』という作品で、連作短編の形式にチャレンジしています。良くも悪くも連作短編は無視することのできない一大ジャンルになりつつあったので、この新しい手法を試してみたいと思ったのです。

この作品では、石田三成という武将を、賤ヶ岳の七本槍(賤ヶ岳の戦いで功名をあげた7人の若武者)と呼ばれた加藤清正、福島正則、加藤嘉明、平野長泰、脇坂安治、糟屋武則、片桐且元という7人の人物の視点から描き出しました。

連作短編でしか描けない世界もある

実際に書いてみて、連作短編という形式でしか描けない世界もあると感じました。

もちろん短編にも面白い作品がいっぱいありますし、私自身は短編を書くのも好きです。もう少し短編が評価される環境があればいいなとは思っています。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。