プロジェクションマッピングなどで

変化していく高輪の姿を紹介

次のコーナーはいよいよ企画展の中心、高輪の成り立ちを紹介する「高輪ゲートウェイシティまちづくりクロニクル」だ。これまでのコーナーで見てきた鉄道開業からの150年間、鉄道と人の暮らしが大きく変化する傍らで、変化していく高輪の姿を紹介する。

目玉は立体模型に映像を投影することで、高輪周辺の海岸線や線路の変化を視覚的に表す「ジオラマプロジェクションマッピング」だ。なぜ日本初の鉄道は海上を走ったのか。線路はどのように増強され、やがて陸地に取り込まれていったのか、文字だけでは分かりにくい歴史も映像なら一目瞭然だ。

プロジェクションマッピングで高輪周辺の海岸線や線路の変化を視覚的に表現(筆者撮影)

プロジェクションマッピングで高輪周辺の海岸線や線路の変化を視覚的に表現(筆者撮影)

プロジェクションマッピングで流れをつかんだら、高輪地域の変遷を年表形式で紹介する「まちづくりストーリー絵巻」を読み込もう。鉄道関係にはややマニアックな記述もあるが、高輪ゲートウェイシティは一朝一夕にできたわけではないことが十分に伝わるだろう。

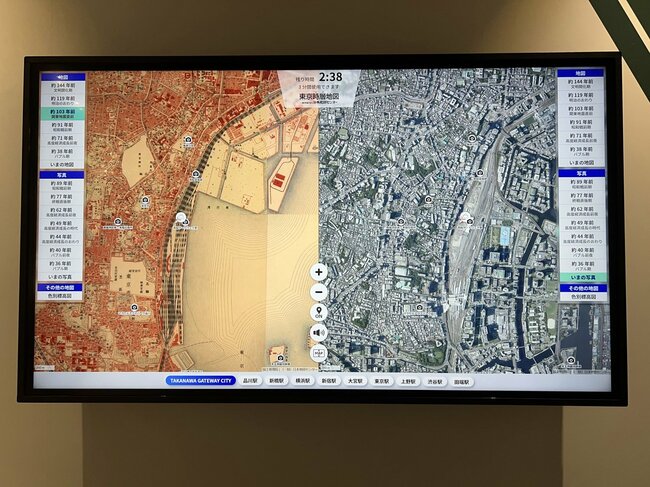

パネルの隣には現在と過去の地図・写真を比較できる「東京時層地図」の体験コーナーがある。2010年に一般財団法人日本地図センターが公開したこのアプリは、地理・歴史好きの間で話題になったが、一般の人が触る機会はなかったかもしれない。

現在と過去の地図・写真を比較できる「東京時層地図」(筆者撮影)

現在と過去の地図・写真を比較できる「東京時層地図」(筆者撮影)

ここでは大型モニターを左右に分割して2つの地図または航空写真が表示され、どちらを操作しても、左右の画面は常に同じ場所を表示する。最も古い明治初期の地図を見ると高輪はまだ海の中だったことが、また、大正時代の地図を見れば海岸線が目の前に迫っていたことが分かる。もちろん高輪以外を比較することも可能だ。