「丁寧すぎる」ことが

生産性を下げている

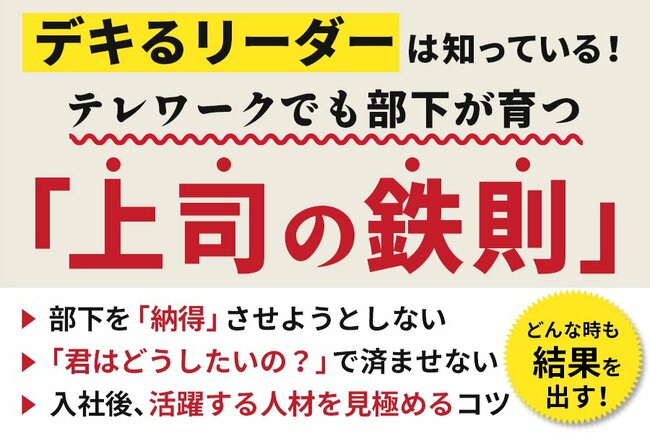

なぜ「意識の高い上司」ではいけないのか。それはずばり、「過剰品質」をもたらすからである。

日本企業、ひいては日本人の生産性が低いことは、あらゆるところで課題として指摘されている。しかし、今のところ改善の兆しは見えない。一方で、「みんながサボっているか」というと、そんなことはないはずだ。中にはそういう人もいるのかもしれないが、基本的に皆勤勉で真面目に働いているように見えるだろう。では、なぜそれでも生産性が上がらないのか、それは過剰品質だからである。

言い換えると、「丁寧すぎる」「細かいところまで気にしすぎる」「何かあるとすぐにルールを作る」「どんどんやることが増える」……などである。

読者の職場でも、経営陣に提案する会議のための会議があったり、資料のレビューが定常化したりしていないだろうか。また、何かミスがあると次からはそれが起きないようにダブルチェック、トリプルチェックなどを行うようになり、気づいたらチェックする仕事が膨大になってしまったという人もいるかもしれない。

これら一つ一つは大事なことのように見えるが、成果を出す、大きな目標を達成することを目的とした場合に本当に必要なのだろうか。

一つ例を挙げよう。近年、業績が好調なサイゼリヤは、徹底的に「しないこと」を決めて無駄を省き、その結果、生産性が高い企業として有名だ。

例えば、サイゼリヤでは店舗に包丁を置いていない。つまり包丁を使うような工程を全て排除し、店舗では非常にシンプルなオペレーションで料理を提供できるようになっている。また紙で注文を取るなど、一見時代と逆行しているような施策を行っているが、これはどういったオペレーションが無駄なのかを徹底的に考え、判断しているという。

「意識が低い」企業というのはやる気がない、頑張らないという話ではない。やらないことを明確にし、とにかくやることを増やさずに生産性を高めている。その結果、企業として大きな成果を上げ続けており、そうなると働いている社員の給与も上げていける。

日本では人手不足が進んでいるが、人口減少局面に入っている以上、これから人手が潤沢になる場面はおそらくやってこない。そうなった場合に重要なのは、1人当たりの生産性を上げることだが、これを実現するには徹底的に「やらないことを増やす」ことである。

あれもやったほうがいい、もっとこうしたほうがいい、こういった新しいことを取り入れよう……そのように仕事を増やす“意識高い行為”は、これからの時代においては「部下を疲弊させるが、成果にはつながりにくい」仕事を増やす行為とも言える。

やることを増やすのは実は簡単だ。新しい取り組みが始まると、“仕事をした感じ”になるかもしれない。

一方で、「やらないことを決める」のは非常に難しいし、勇気がいる。そして、これは部下にはできないことでもある。だからこそ、管理職やリーダーをやっている人があえて「意識を低く」し、やらないことを徹底的に決めることが大きな成果につながるのではないかと思う。