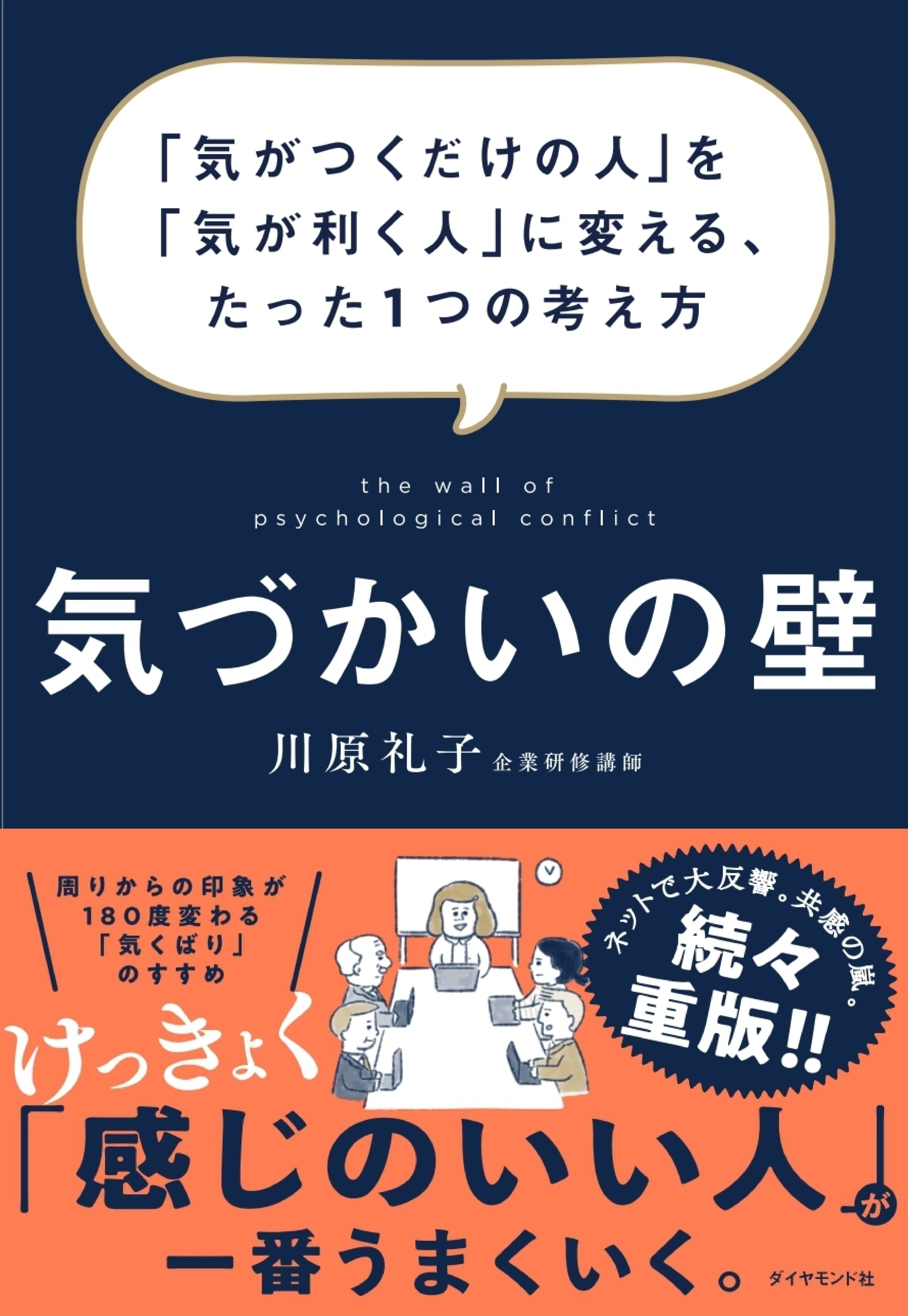

感じの悪い人が連発する言葉。「させていただきます」と、もう一つは何?

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さんです。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…!」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか? この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきたノウハウを、さらにわかりやすくお伝えします。本稿では、本書には入りきらなかった「気づかいのコツ」について紹介しましょう。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

感じの悪い人が連発する言葉

一度や二度なら気にならない言葉も、何度も繰り返されると、耳障りに感じることがありますよね。

たとえば、よく話題にのぼる「させていただきます」という表現。1~2回なら気にならなくても、

「では、ご本人様確認をさせていただきます。まず、お名前を伺わせていただきますね。確認できましたら、私どもに登録させていただきます」

といったように、短い会話の中で何度も使われると、くどく感じてしまいます。

言葉そのものは丁寧なのに、繰り返すと逆効果になる例は他にもあります。

例えば、「ご安心ください」もその一つ。

これは私の実体験なのですが、あるサービスを受けていた時、担当者から以下のような案内を受けました。

「そちらは私どもで対応いたします。ご安心ください。」

「●●という機能もついていますので、ご安心ください。」

「では、またメールでご連絡いたします。ご安心ください」

「安心してください」自体は、相手への配慮を感じる言葉です。

ところが、何度も繰り返されると、安心を押し付けられているようで、「安心するかどうかを決めるのは私なのに…」と、違和感を覚えてしまいました。

「言葉」よりも「根拠のある説明」を

そんな体験をした直後に、「心理的リアクタンス」という言葉を知りました。

これは、アメリカの心理学者ジャック・W・ブレームが1966年に提唱した理論で、「人は自分の自由を制限されると、反発したくなる」という心理を指します。

子どものころ、親に「宿題しなさい!」「部屋を掃除しなさい!」と言われると、反発したくなった経験はないでしょうか。

私が「安心してください」と繰り返し言われることで違和感を覚えたのも、この心理的リアクタンスが働いていたのかもしれません。

では、どうすれば相手に本当に安心してもらえるのでしょうか?

答えはシンプルです。

「私どもで〇〇という対応をいたします」

「〇〇という機能がついております」

と、安心材料を具体的に伝えるだけで、相手は「それなら納得できる」と感じやすくなりますよね。

本当に大切なのは、相手が納得し、自然と安心できること。そのためには、言葉よりも根拠のある説明を心がけるほうが、ずっと効果的ではないでしょうか。

(本記事は、『気づかいの壁』の著者・川原礼子氏が書き下ろしたものです。)

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ(C-Stories)を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。『気づかいの壁』(ダイヤモンド社)が初の著書となる。