中上川が死去する1901年まで、三井銀行には慶応義塾を中心とする学卒者が大量に採用された。その結果、三井銀行は慶応閥の会社となった。しかし、1940年の学歴構成では、東京大学卒の人数(30人)が慶応義塾卒(32人)に急迫している。一体、いつから東大閥が擡頭したのだろうか。

17年間、東京大学卒の

常務は登場しなかった

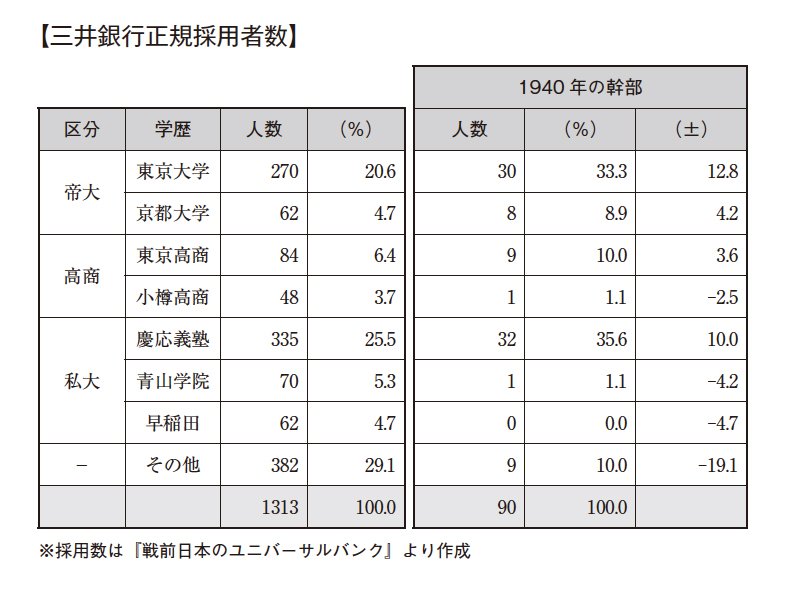

経営史学者の粕谷誠氏によると、1899年以降に三井銀行が正規に採用した人数は1313人で、うち慶応義塾が335人(25.3%)、東京大学が270人(20.5%)で、両校でほぼ半分を占めている。そして、これに次いで採用数が多いのが、東京高商の84人(6.4%)、青山学院の70人(5.3%)だという(『戦前日本のユニバーサルバンク』)。

同書より 拡大画像表示

同書より 拡大画像表示

つまり、中上川の死後、三井銀行は慶応義塾と東京大学からほぼ同数を採用していたため、徐々に両校の幹部数が拮抗するようになっていったのだろう。

『財閥と学閥 三菱・三井・住友・安田、エリートの系図』(角川新書)

『財閥と学閥 三菱・三井・住友・安田、エリートの系図』(角川新書)菊地浩之 著

ただし、佐藤喜一郎が諦めてつぶやくほど、東京大学卒が役員になるまでの道のりは長かった。三井銀行が株式会社に改組して3常務制を採って以降、しばらくの間、常務は慶応・青山学院・その他(東京大学他)の学閥に3分されていたようだ。

早川千吉郎が取締役を退任して以降、その他学閥のポストは同志社卒の亀島広吉が占拠しており、亀島が停年制で退くまで、東京大学卒には廻ってこなかった。

佐藤喜一郎は1917年入社なので、入社の翌年に早川千吉郎が常務を退任し、小池正彪が常務に就任するまでの17年間、東京大学卒の常務は登場しなかった。その間、東京大学卒の出世は監査役止まりだったので、佐藤が諦観するのも無理はない。