そこで、我々はこの脳の部位を「Qニューロン」と名づけた。Qは「休眠(quiescence)」の頭文字をとっている。Qニューロンが興奮すると冬眠のような状態が生じる。マウスの場合、Qニューロンは1000個ほどの神経細胞からなる。このQニューロンはおそらく、すべての哺乳類がもっていると考えられる。

通常体温37℃のマウスを

20℃で安定させるとどうなる?

遺伝子改変マウスに薬剤CNOを注射すると、ただちにQニューロンが興奮して冬眠様状態に入る。このマウスを、さまざまな外気温のもとにおいて観察した。

操作する前のマウスの体温は37℃程度だが、実験をはじめて温度を下げるとまず、放熱器の役割をもつ尻尾の温度が上昇する。人間でいえば体温が少し上昇し汗ばんでいるような状態で、体から熱を逃がそうとしているのは間違いない。

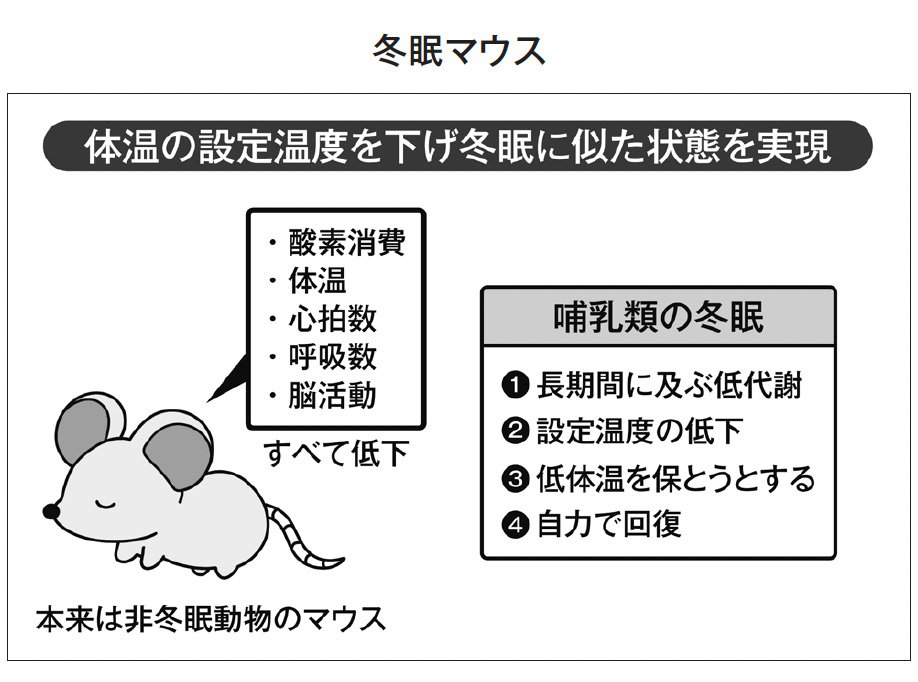

これは、体温の「設定温度」が下がっていることを意味する。恒温動物は外気温や酸素消費量などから、視床下部にある体温調節機能が「目標体温」を設定する。いわば、エアコンの「設定温度」のようなもので、冬眠状態を人工的につくり出したマウスはエアコンで室内の設定温度を下げるように、体温の設定温度をかなり下げる。

自然界の冬眠中のリスは、外気温が下がっても体温は4~6℃くらいを保っている。外気温が氷点下になったら熱をつくって、その体温を維持しようとする。

人工冬眠様状態のマウスも「設定体温」を低下させる。数理的に求めると、通常の37℃から約9℃下がると考えられる。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

気温に応じて、マウスの様子も変わる。28℃では体の熱を逃がそうと体を伸ばし、リラックスしていたように見えたが、外気温を下げていくと、20℃で座った姿勢になり、12℃まで下がると体を丸めてふるえはじめる。ふるえるということは、熱を生み出そうとしていること。このとき、体温は20℃前後で維持される。