「誠実」に「挑戦」…

立派な掛け声が「きれいごと」で終わるワケ

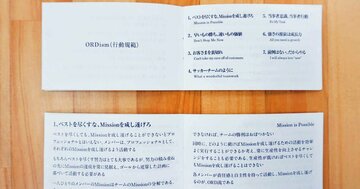

パーパス、プラクティス、プリンシプルの3つのPを、筆者はエシックス(倫理)経営の「シン三位一体」と名付けている。

プリンシプルを、バリューズ(価値観)やカルチャー(文化)と呼び換えてもいいだろう。ウェイ(道)と呼ぶところ(たとえば、トヨタやコマツ)もあれば、フィロソフィーと呼ぶところ(たとえば、京セラやJAL)もある。何と呼ぶかは好みであり、どうでもいい。重要なことは、経営者、そして社員の一人ひとりがそれを自分ごと化し、実践しているかどうかだ。そうなると、ほとんどの企業が途端に怪しくなる。

「誠実」や「挑戦」などという精神を掲げている企業が多い。もちろん立派な掛け声だ。しかし、それは「ありたい姿」でしかなく、実際のビジネスの局面では実践できていないケースが少なくない。

たとえば「誠実(インテグリティ)」というきれいごとを、きちんと定義できているケースは稀である。まして現実において、誰にどのような行動をとることが誠実なのか、その場合にほかのステークホルダーに対してどう誠実でありうるのか。こうした判断において、正しい答えを出すことはけっして簡単ではない。

また、「挑戦(チャレンジ)」というきれいごとを掲げている企業ほど、実際には挑戦しきれていないというのが実態である。だからあえて、「挑戦」を焚きつけなければならないのだ。しかし、そのためにはどのようなリスクをどのようにとり、それが当初の目論見通りとならなかった場合に、どのように対処するか。この点が明らかでない限り、結局のところ挑戦には慎重であり続けるか、逆に無謀な挑戦に走ってしまうことになる。

プリンシプルがきれいごとや掛け声に終わってしまうようでは、プラクティスの役には立たない。どのような局面で、どのようにプリンシプルに基づいて判断して行動するかを、一人ひとりの身体にしっかり実装する必要がある。そのような身体知、実践知のレベルまで落とし込めて、初めてプリンシプルは生きた知恵となる。

禅においても、武士道においても、「身心一如」が目指される。真の知識は実践の中から生まれ、身につく。日本が古来大切にしてきたこの流儀を、パーパス経営においても実装していく必要がある。

「額縁パーパス」を掲げるだけでは、日本流に言えばまさに「もったいない」。パーパスというありたい姿に向けて、日々変革を実践していくことで、次世代成長を実現できる。その際には、経営者も現場もプリンシプルを起点に判断し、行動するという癖を、心と身体にしっかり覚え込ませることがカギとなる。