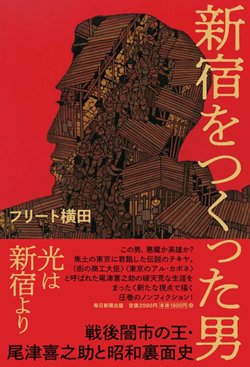

『新宿をつくった男 戦後闇市の王・尾津喜之助と昭和裏面史』(フリート横田、毎日新聞出版)

『新宿をつくった男 戦後闇市の王・尾津喜之助と昭和裏面史』(フリート横田、毎日新聞出版)

地元の名士――それも後に裁判で争う中村屋と懇意の関係者――尾津の「わるい面」を見せつけられた人をも認めざるを得ない尾津の「いい面」、義侠が、新宿駅前に終戦後、確かに屹立していた。

ある一家などは父親が死んで、残された親子3人は葬式が出せず、4畳半に遺骸を放置する有り様。それを知った尾津は自ら棺桶から僧侶の手配まで一式を世話し、棺桶用の板がたりないとなれば、面識を得ていた第一次吉田内閣の厚生大臣・河合良成に談判して、都合をつけてもらっている。

世話焼きは若者へも及んでいった。

戦争末期、損耗し尽くした下級将校を補充するため、軍部は徴兵猶予していた大学生に速成教育を施して戦場へ送った。いわゆる学徒出陣である。最前線に送られた若者たちは特攻隊をはじめとして、激戦地へと配属され、次々に命を散らしていった。

終戦して命からがら復員してきたというのに行き場をなくしていた元学徒兵たち。彼らの窮状を目にした尾津は、桔梗寮という元学徒兵専用の簡易宿泊所を作って、疲れ切った若者たちの、いっときの足がかりとさせたのだった(注3)。

メディア報道に異を唱えた

尾津の言い分とは

人心がもっとも荒廃した時期に、ここまでやった個人はそういない。しかし人知れず善行をやるような陰徳ではなかった。社会への借りを返すのだ、という思いを尾津は大っぴらに人に話し、書き残した。

こうして後世の筆者のような者に発掘されるのを彼は常にのぞんでいるのである。前のめりで陽徳をやる点に、まんまと筆者は惹かれるのだが――。

さて、無料で慈善活動をするためには、支える資金がいる。メディアは巨万の富を持つ尾津が表向きやっているにすぎないと報じたが、本人は台所事情は違うと反論している。

マーケットでは尾津流の「適正価格」を設定していたおかげで転業工場から仕入れた鍋釜もほどよい安さで仕入れられ、だからといって高値で売らず、利益も「適正利潤」を受け取っていたにすぎないのだよ、と。