写真:細田守(町田忍)、橋本篤(壇蜜)

写真:細田守(町田忍)、橋本篤(壇蜜)

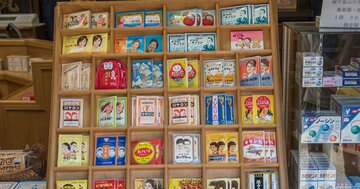

2025年で100周年を迎える、解熱鎮痛薬「ケロリン」。家庭薬として親しまれるとともに、広告媒体としてはじまった「ケロリン桶」も有名だ。そんな多くのファンを持つケロリンについて、町田忍と壇蜜が、それぞれに想いを語る。※本稿は、監修・笹山敬輔『ケロリン百年物語』(文藝春秋)の一部を抜粋・編集したものです。

町田忍が語る

「銭湯研究」のきっかけ

昭和30年代後半の中学生のとき、行きつけの銭湯があったんです。子どもの頃は木桶だったんですが、黄色いケロリンの桶になったんですね。まさにケロリン桶に代わるときに立ち会った感じです。それでケロリンという鎮痛薬も知りました。

本格的に銭湯巡りを始めたのは1980年代からです。その頃うちに来たオーストラリアの友だちに何か日本の庶民生活を体験させようかと思って銭湯に連れてったところ、その銭湯が宮造りだったんです。

それを見た彼が「なぜ銭湯は、お寺とか神社みたいなのか」という面白い質問をして。これは、下手したら記録を残さないと残らないんじゃないかと思い、銭湯の写真を撮るようになったんです。

まずは、地元の目黒区から調べ始めて、全国に広げていきました。すると、どこ行ってもケロリンの桶がある。興味が出て内外薬品の本社にも取材に行って、当時の社長の笹山和紀氏にもインタビューしました。

ケロリン桶ブームに

新しい時代を感じた

ケロリン桶が生まれたのは昭和38年ですが、一気に広がった時代背景としては、昭和39年の東京オリンピックがありますよね。やっぱりプラスチックの桶というのがよかった。木の桶よりメンテナンスいらないですからね。そのころゴミ箱もポリバケツになりましたから。