山浦の人生を変えたのは、宿泊先の登別温泉で目にしたアルミ製の桶でした。桶の底を見ると、会社名を記した板が張りつけられていました。

「これは商売になるかもしれない」

当時は全国に2万3000軒の銭湯があり、桶は有力な広告媒体になるとにらんだのです。

山浦は会社を辞め、桶の開発に着手します。製造は群馬県高崎市にある関東プラスチック工業に依頼しました。材質は熱に強く、耐久性のあるポリプロピレン樹脂を採用し、木桶のタガにヒントを得て段差をつけました。段差のおかげで持ちやすく、積み重ねても底が密着しません。

肝心の広告の文字は表面に印刷しただけではすぐに剥げてしまうため、「キクプリント」という特殊技術を使いました。熱処理して樹脂の中にインクを染み込ませる、いわば入れ墨と同じ原理で、何年経っても文字が消えません。こうして日本初、いや世界初のコマーシャル桶が誕生しました。

試作品を手にスポンサーを探し回るなか、忠松に出会います。山浦の思いが通じたのか、忠松は「おもしろいね」と即決し、すんなり独占契約が決まりました。内外薬品商会が広告料を支払い、銭湯は桶を安く買えるという仕組みです。山浦は内心に不安を感じながらも、東京駅の八重洲口と銀座にあった「東京温泉」に試験的に入れてもらうことになりました。

評判は上々でした。そのころ銭湯は木桶を使っていましたが、保健所が衛生面を理由に合成樹脂へ変えるように指導をはじめたことも功を奏しました。当初は白いケロリン桶でしたが、汚れが目立つために赤や青など何種類もの桶を試作し、最終的に黄色に落ち着きます。また、高足つきの髪洗い桶や、かけ湯をする習慣がある関西用にひとまわり小さい桶もつくりました。

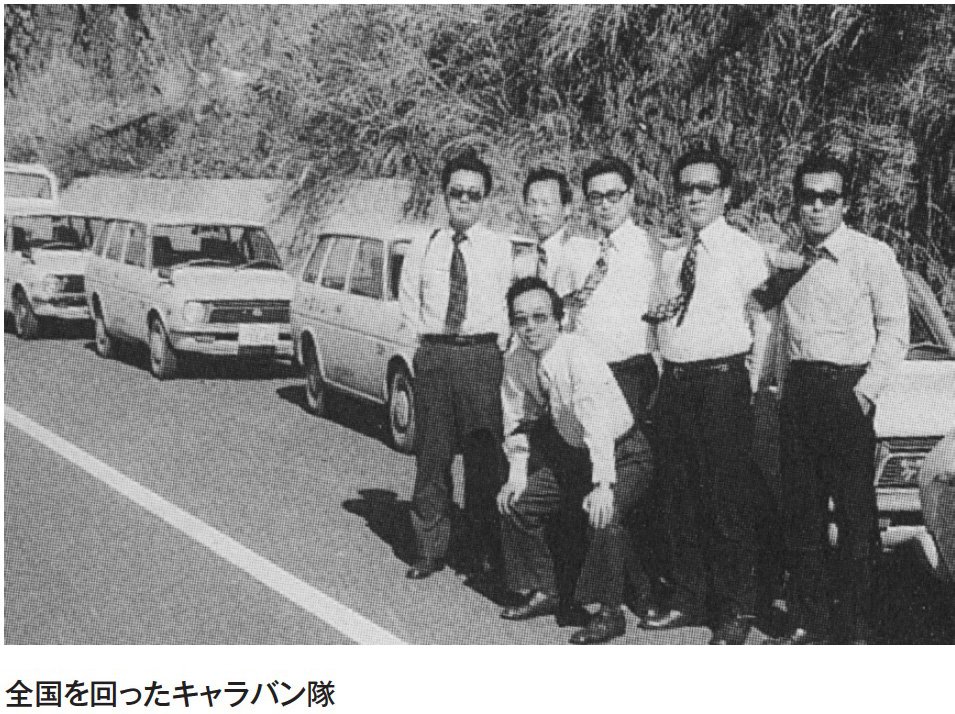

手ごたえを感じた忠松と山浦は、いよいよケロリン桶の全国展開に挑みます。ケロリン弥次喜多道中のはじまりでした。

山浦も舌を巻いた

忠松斬新なアイデア

2人は妙に気が合いました。そのうちに山浦も内外薬品商会の名刺をつくってもらい、キャラバン隊の一員としてセールスに加わりました。

同書より転載

同書より転載