まだ砂利道の多い時代で、パンクやエンストに悩まされ、車の寿命は1年も保ちませんでした。昼間はケロリンの販売で薬局を回り、夜は行く先々の温泉宿でケロリン桶を売り込みました。持ちつ持たれつの同行営業です。

忠松はケロリンの認知度向上のために、次々に広告のアイデアを出しました。山浦は「“こういうのどう?”とよく相談を受けましたが、その全部が走りでしたねえ」と語るように、その斬新さにいつも舌を巻いていました。

忠松の着眼は、今でいえば「スキマ広告」です。かつて順蔵は球場に大垂幕を張りましたが、忠松は同じ球場でもごみ箱に目をつけ、ケロリンの文字を貼り付けました。

『ケロリン百年物語』(監修・笹山敬輔 文藝春秋)

『ケロリン百年物語』(監修・笹山敬輔 文藝春秋)

観戦した人がゴミを捨てるために、いつの間にかケロリンの文字を探すようになると考えたのです。ほかにも、東京観光のシンボルだった東京タワーの展望台大鏡のすぐ下や入場券の裏にケロリンの広告が掲載されました。

大阪地下鉄の吊革、地下鉄階段のステップ下、モノレール浜松町駅の大時計の下――人がふと見上げると、ケロリンが目に飛び込んできました。

なかでも、ケロリンのイメージアップに大きく貢献したのは、銀座にある服部時計店の電光ニュースでした。黄昏どきから夜へ、大都会の空にケロリンの文字が帯となって流れます。映画に、テレビドラマに、季節のニュースに、銀座映像の背景となってケロリンが全国の消費者の目に触れることになりました。

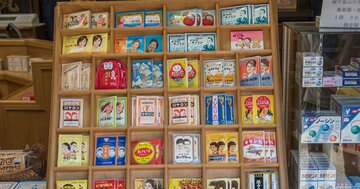

きめ細やかな広告戦略と、ひたすら足で回る営業によって、ケロリンは全国の薬局・薬店で扱ってもらえるようになりました。忠松と山浦は10年以上にわたって行動をともにしました。

山浦は「いつの間にか、桶そっちのけでキャンペーンの手伝いをしていましたよ。“山浦がいたから頑張れた”と、あとで聞いたときにはうれしかったですねえ」と振り返ります。