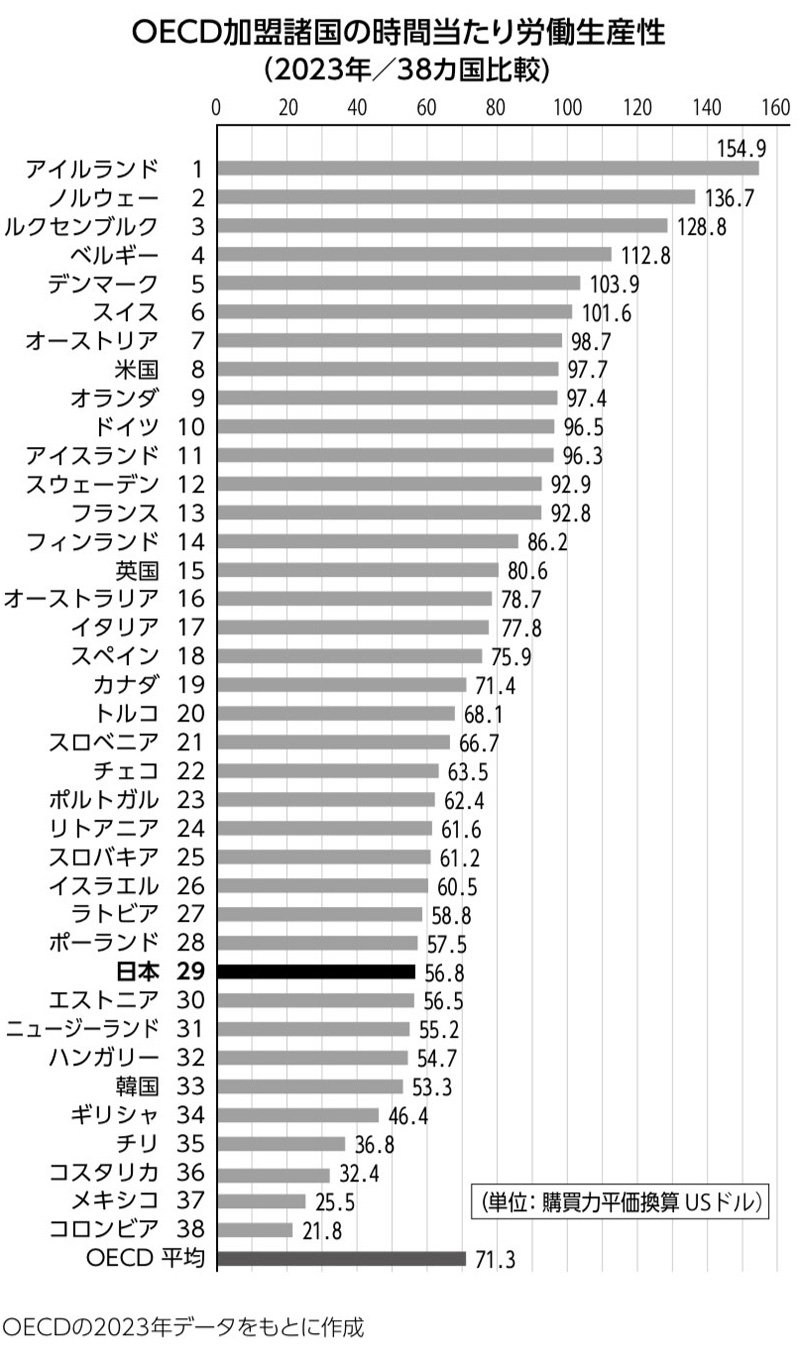

しかし、人口減少社会において、日本の労働生産性の向上を仮に課題とするならば、職務遂行能力という仮構的概念の見極めに明け暮れていていいんでしょうか。職場のダイナミクスを見てきた者としては、こう思えてならないのです。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

私たちが知るべきは、「成し遂げたいことに対して、どう人と人や、人とタスクを組み合わせるとよさそうか?」を模索する手がかりです。「どういう凸凹がある個人がいて、誰と何をどのようにするか?」という職場のミクロな営為をもデザインできるような情報は、喉から手が出るほど欲しい。

伝統的な日本企業で

“尖った”新卒を採用してみた

とある業界の実例です。個人が固定的にもつ能力観では職場改善がどうにもうまくいかないことを悟った人事トップをもつ、人事施策的にはなかなか先進的なJTC(伝統的な日本企業)であるA社。新卒一括採用は継続していたが、「学歴不問」をいち早く掲げたのでした。

業界トップは、外資B社。世界中の誰もが知ると言っても過言ではないような巨大企業。その業界にあって日本市場の2番手を長年走るA社は、大変興味深い経営体です。

人事本部長が新しくなった際にコンサルをご用命いただき、伺うと、その方はA社のこれからの人材戦略を、過去の痛々しい失敗を踏まえてお話されました。

「自分が人事本部長になってまず思ったのは、これまでどおりやっていれば業界2番手でいられる、なんてお気楽な話ではないということでした。そこでね、やったんですよ。大改革を。

じつはいまから4年ほど前に、『これからは“尖り”のある人を採用する。当社で落としていたような、扱いにくそうだが“クリエイティブ”な若手をがんがん入れることに決めた』と、私、発表したんです。