庶民版妖怪大百科「百鬼夜行」を見に高台寺へ

江戸時代、土佐派の絵師である土佐経隆が描いたと伝わる「百鬼夜行図」 写真提供:高台寺

江戸時代、土佐派の絵師である土佐経隆が描いたと伝わる「百鬼夜行図」 写真提供:高台寺

あなたは「妖怪」と聞けば、どんな姿を思い描きますか?

平安時代のもののけや怨霊、鬼、妖怪といった類いの話は、どちらかというと身分の高い都人や仏教に携わる人々にまつわるもので、民衆の暮らしに根づく話が出てくるのは、もう少し後のこと。夜更けに妖怪や鬼たちが列をなして練り歩く様子を表す絵巻物「百鬼夜行絵巻」は、鎌倉時代から江戸時代にかけて多く描かれるようになっていったようです。

「百鬼夜行」とは、鬼や妖怪が人目を避けて真夜中に現れるという伝承にもとづいて生まれたもので、当時の人々の畏れや信仰を映し出しています。古くなって捨てられた日用品や道具類が個性豊かな姿に擬人化。中でも古道具が妖怪化した「付喪神(つくもがみ)」が有名です。

全国で60以上もの諸本が確認されている「百鬼夜行絵巻」ですが、京都に残る代表的なものとしては、室町時代の絵師・土佐光信の作が大徳寺の塔頭寺院の一つ「真珠庵」に所蔵されています。国の重要文化財で、2020年に特別公開されました。次の公開を心待ちにしたいものです。

現代水墨画家である藤井湧泉筆「妖女赤夜行進図」。一見妖艶な美人画だが、きものの絵柄をよく見てみると… 写真提供:高台寺

現代水墨画家である藤井湧泉筆「妖女赤夜行進図」。一見妖艶な美人画だが、きものの絵柄をよく見てみると… 写真提供:高台寺拡大画像表示

そこで今回ご紹介するのが、高台寺(東山区)に伝わる妖怪関連絵図の数々です。1606(慶長11)年に正室「ねね」こと高台院が豊臣秀吉の菩提を弔うため建立しました。2006年には京都で初めて夜間ライトアップを行い、19年には世界初のアンドロイド観音「マインダー」をお披露目するなど、常に時代の一歩先をゆく東山の名刹(めいさつ)です。

開創400年に合わせてスタートした特別展「百鬼夜行展」は、今年で20年目を迎える恒例イベント。8月31日まで開催されます。8月10日と22日は法務のため休止されるのでご注意を!

「画鬼」とも呼ばれた奇才・河鍋暁斎筆の風炉先 写真提供:高台寺

「画鬼」とも呼ばれた奇才・河鍋暁斎筆の風炉先 写真提供:高台寺拡大画像表示

大和絵を基盤に活躍の場を広げた土佐派により江戸時代に描かれた「百鬼夜行図」や、開創400年記念に奉納された「高台寺百鬼夜行絵巻」、23年にはAR絵本作家 KYOTSUBE筆「百鬼夜行絵図」も加わり、新旧の多彩な百鬼夜行図が展示されます。他にも、狩野派で学んだ後、浮世絵師・歌川国芳にも師事し、浮世絵、戯画、妖怪画、風刺画などを残した河鍋暁斎による掛け軸なども展示されます。

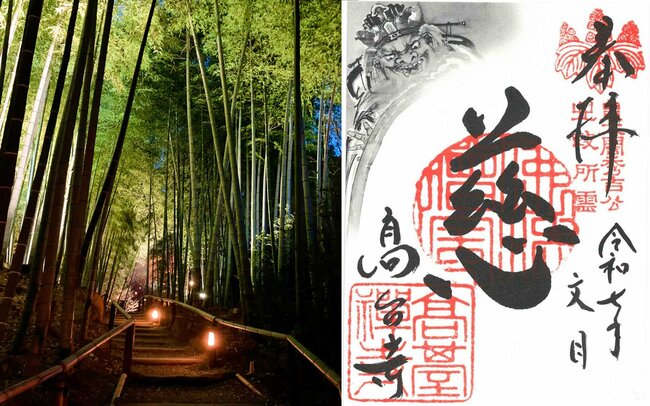

夜間拝観では竹林もライトアップされる(左)。百鬼夜行展では限定御朱印の授与も(右) 写真提供:高台寺

夜間拝観では竹林もライトアップされる(左)。百鬼夜行展では限定御朱印の授与も(右) 写真提供:高台寺