広島電鉄の再生により

なくなった地下鉄整備の動機

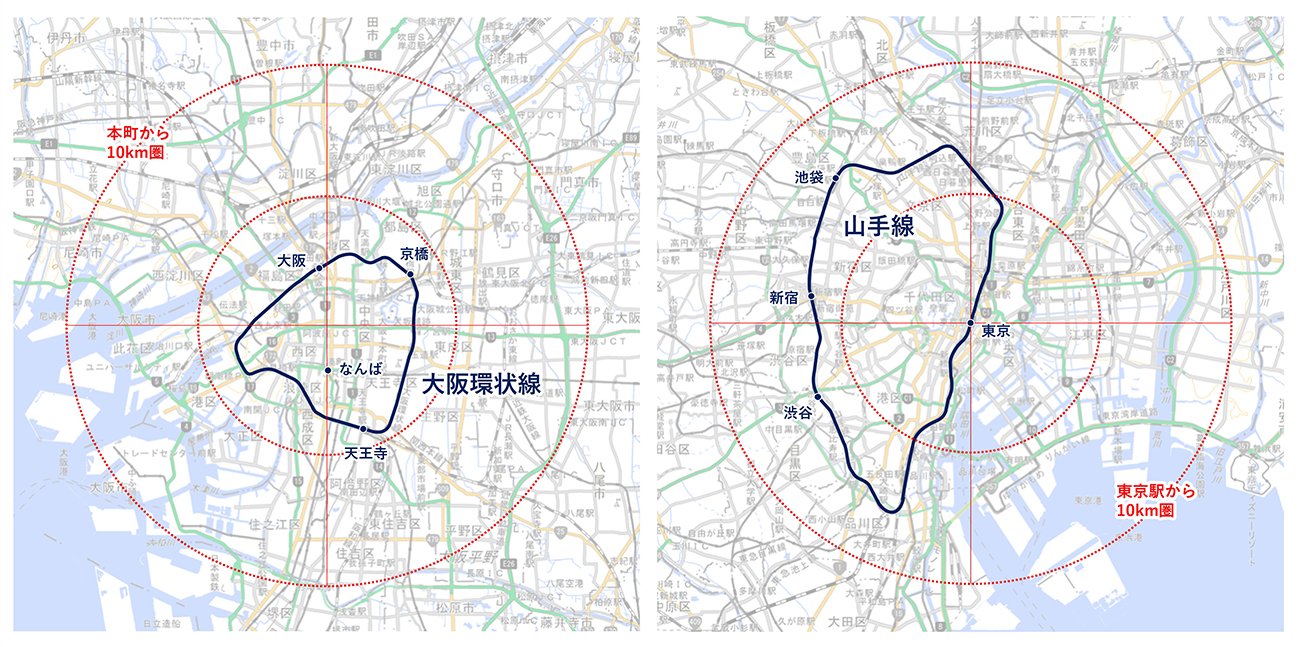

東京の路面電車は都心5キロ圏内を中心に、新宿や渋谷、目黒、巣鴨といったターミナル駅まで整備されたが、大正期に市街地が山手線沿線まで広がり、長距離利用が増えたことで低速、小型車両の路面電車では対応できなくなった。

大正後期から昭和初期は山手線を越えて私鉄沿線の住宅化が進み、山手線が都心への輸送を支えた。しかし、山手線だけでは支えきれないので、続くステップとして渋谷、新宿、池袋と都心を直結する都市交通機関として地下鉄が整備された。

東京、大阪との比較(地理院地図で作成) 拡大画像表示

東京、大阪との比較(地理院地図で作成) 拡大画像表示

これを広島に当てはめると、中心市街地は半径5キロ圏内に収まっており、広島電鉄の軌道線もこの範囲を走っている。この部分のみ地下鉄にしても意味はないが、相互直通運転を行えば各方面とも10キロ圏を越えて、広島市の新市域や隣接する廿日市市、呉市からの通勤需要をカバーできる。直通してはじめて地下鉄である意味を持つのだ。

しかし、経営悪化する国鉄は新幹線建設に注力しており、ローカル線を大改良する余力はなかった。一方で広島電鉄は再生を果たした。それでは地下鉄整備に踏み切る動機はない。また、国鉄も既存施設の範囲で利便性向上に努め、可部線の広島駅直通、広島都市圏の高頻度運転(シティ電車)などを実現。広島電鉄への乗り換えは必要だが、輸送体系としては十分に成立した。

既存の交通網では対応できなかったのが広島市北西部、1960年代から急速にベッドタウン化した安川沿いのエリアだ。

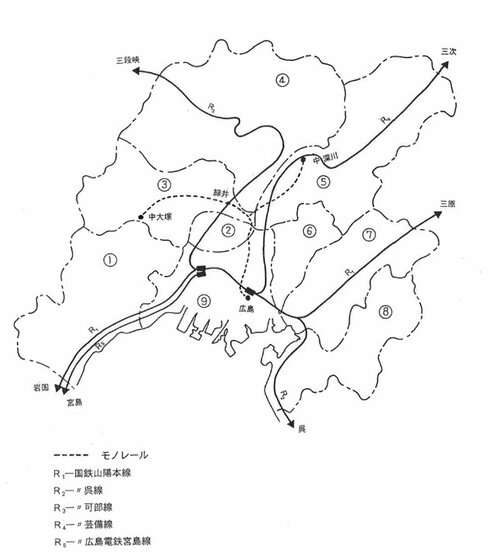

広島市は1973年に都市計画課高速交通対策係を設置すると、安佐南区から可部線緑井駅にモノレールを整備し、HATS案を補完する案を検討した。また、芸備線の改良と地下鉄が実現しない場合は芸備線中深川駅まで延長、可部線の改良が行われない場合は緑井駅から広島駅へ乗り入れるとした。

広島都市圏高速大量輸送機関基本構想(1973年)モノレール案(広島新交通システム建設誌より抜粋) 拡大画像表示

広島都市圏高速大量輸送機関基本構想(1973年)モノレール案(広島新交通システム建設誌より抜粋) 拡大画像表示