郊外に伸びる路線と地下鉄の

直結化には莫大な費用

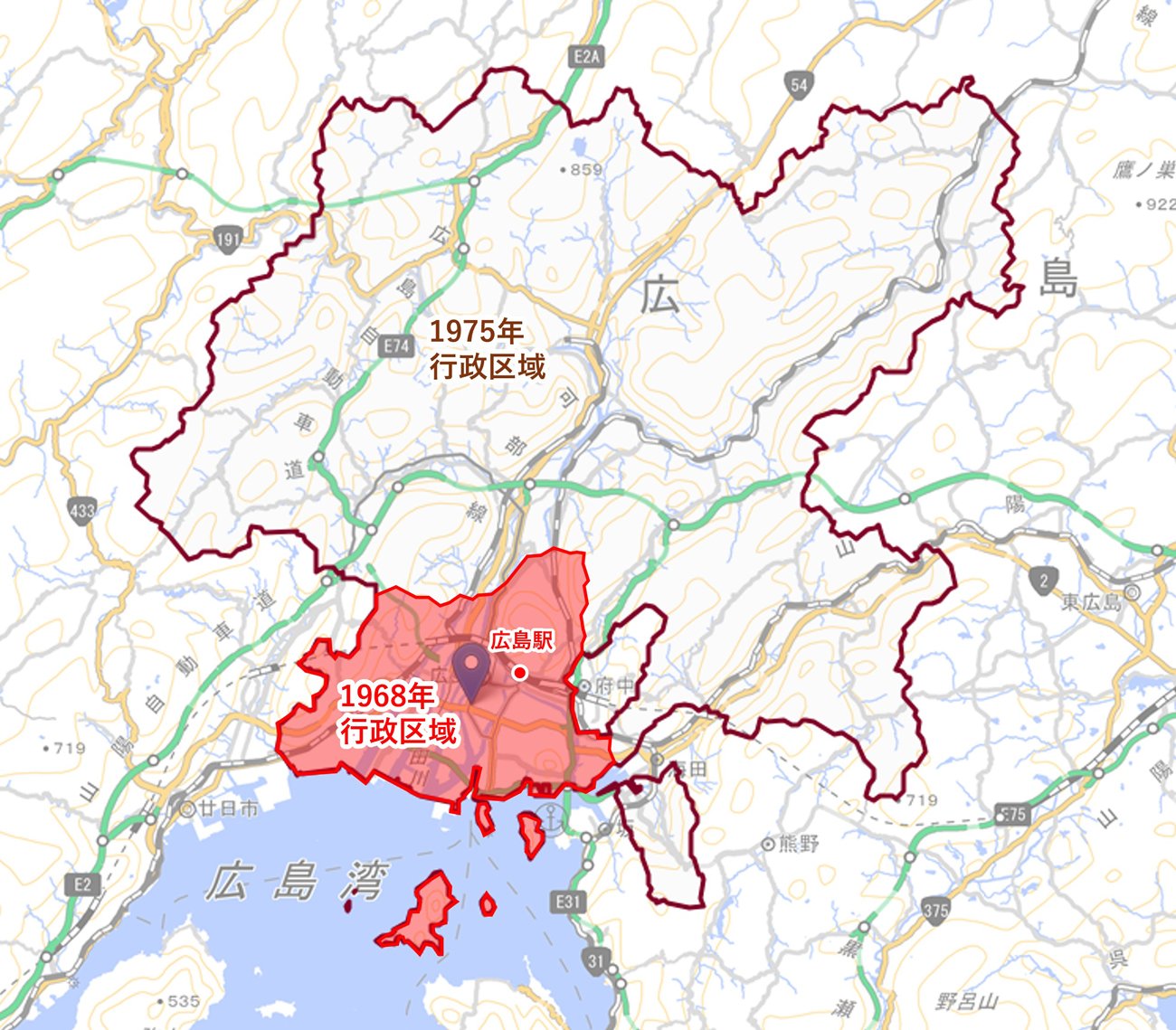

太田川デルタ(三角州)に成立した広島市は1960年代に入って郊外化が加速し、周辺町村の人口が急増した。広島市は1975年までに周辺13町村を編入し1980年に政令指定都市に指定されるが、これらを見越した広域の交通計画を必要としたのである。

広島市行政区域の変化(地理院地図とGeoshapeリポジトリ歴史的行政区域データセットβ版で作成) 拡大画像表示

広島市行政区域の変化(地理院地図とGeoshapeリポジトリ歴史的行政区域データセットβ版で作成) 拡大画像表示

広島は大動脈・山陽本線に加え、呉線、可部線、芸備線、広島電鉄宮島線など郊外に伸びる路線が充実しており、これを地下鉄と直通することで通勤路線化したいと考えたのである。しかし、可部線、呉線は単線電化、芸備線は単線非電化であり、高架化、複線化、電化など大規模な改良には莫大な費用が必要だった。

既に国鉄は経営悪化が加速し、経営再建に着手していた。前掲の業界誌記事は国鉄を代弁する形で「各線とも並行する道路に乗客をとられて、しだいにローカル化している現在、予測では必ず乗客が増加することになっているといわれてもピンと来ないものがある」と記している。

1975年の「広島地方陸上交通審議会」答申第3号は、北西方面と中心部の交通改善を優先すべきとして、可部線可部~横川間14.1キロの複線化と、横河~広島駅間5.5キロへの地下鉄敷設を答申した。しかし、国と県の財政赤字、国鉄の経営悪化で検討は進まなかった。

路面電車と地下鉄の違いは速達性と大量輸送だ。路面電車の表定速度は一般的に時速13キロ程度だが、地下鉄はほとんどの路線が時速30キロ以上、最も低い銀座線でも時速26キロだ。国内初の新設LRTである宇都宮ライトラインは時速20キロを実現しているが、速達性に大きな違いがある。

輸送力で見ても、広島電鉄の単車の定員は80~90人程度、連接車も150人程度だが、地下鉄は銀座線の小型車両6両編成でも600人、大型車両10両編成になると1500人に達する。地下鉄とは都市圏の拡大で長距離利用が増加し、路面電車では対応できなくなる段階で整備されるものである。