他者から理不尽を押しつけられたとき、私はある「祈り」を唱えます。

イタリアにあるカトリック教会の修道会「フランシスコ会」の創設者、アッシジのフランチェスコ(聖フランシスコ)がつくったと信じられてきた「フランシスコの平和の祈り」と呼ばれる祈祷文です。

憎しみがあるところに愛を、

争いがあるところに赦しを、

分裂があるところに一致を、

疑いのあるところに信仰を、

誤りがあるところに真理を、

絶望があるところに希望を、

闇あるところに光を、

悲しみあるところに喜びを。

ああ、主よ、慰められるよりも慰める者としてください。

理解されるよりも理解する者に、

愛されるよりも愛する者に。

それは、わたしたちが、自ら与えることによって受け、

許すことによって赦され、

自分のからだをささげて死ぬことによって

とこしえの命を得ることができるからです。

――フランシスコの平和の祈り

この祈祷文は、1913年にフランスのノルマンディー地方にあった信徒団体「信心会」の年報『平和の聖母』に掲載されたことがきっかけで、第一次世界大戦の戦渦のなかで世界に広まりました。

その後、マザー・テレサやヨハネ・パウロ2世、マーガレット・サッチャーなど、多くの宗教家や政治家が演説で引用するなど、世界中で愛唱されてきました。

人間誰しも、他者に腹を立てることはあるでしょう。平和に穏やかでいたいのに、それとは真逆の攻撃をしてしまいたくなります。

しかしじつは、すべての攻撃性の根底には「理解してほしい」「助けてほしい」「愛してほしい」といった感情が隠れていると言われます。

攻撃してきた相手にやり返すのではなく、理解し、愛してあげる。それができたなら、きっと相手からも同じエネルギーが還ってきて、自分も満たされることでしょう。

この考え方を、「フランシスコの平和の祈り」は教えてくれました。

善きおこないをし、祈るしかない

じつは「ヨブ記」には、その後の話があります。すべてを奪われたヨブは、そこから精進して、最後は奪われる以前よりもさらに繁栄したという結末を迎えるのです。

それでも、また神に奪われるのかもしれません。運命は「神のみぞ知る」です。

運良く素敵な人と出会い、幸せな結婚をしても、祖父のようにすべてを失うかもしれません。もしかしたら努力して生きることは無駄なのかもしれません。

でも、だからこそ私たちは、善いおこないをして、祈るしかありません。人生に意味がないのだとしたら、その意味を見つけるのは自分自身です。

どれだけ悲しい出来事も、自分のなかで意味を咀嚼し、そして自分にとって意味のあることをする。そうすることでしか、前を向く方法はないのだと思います。

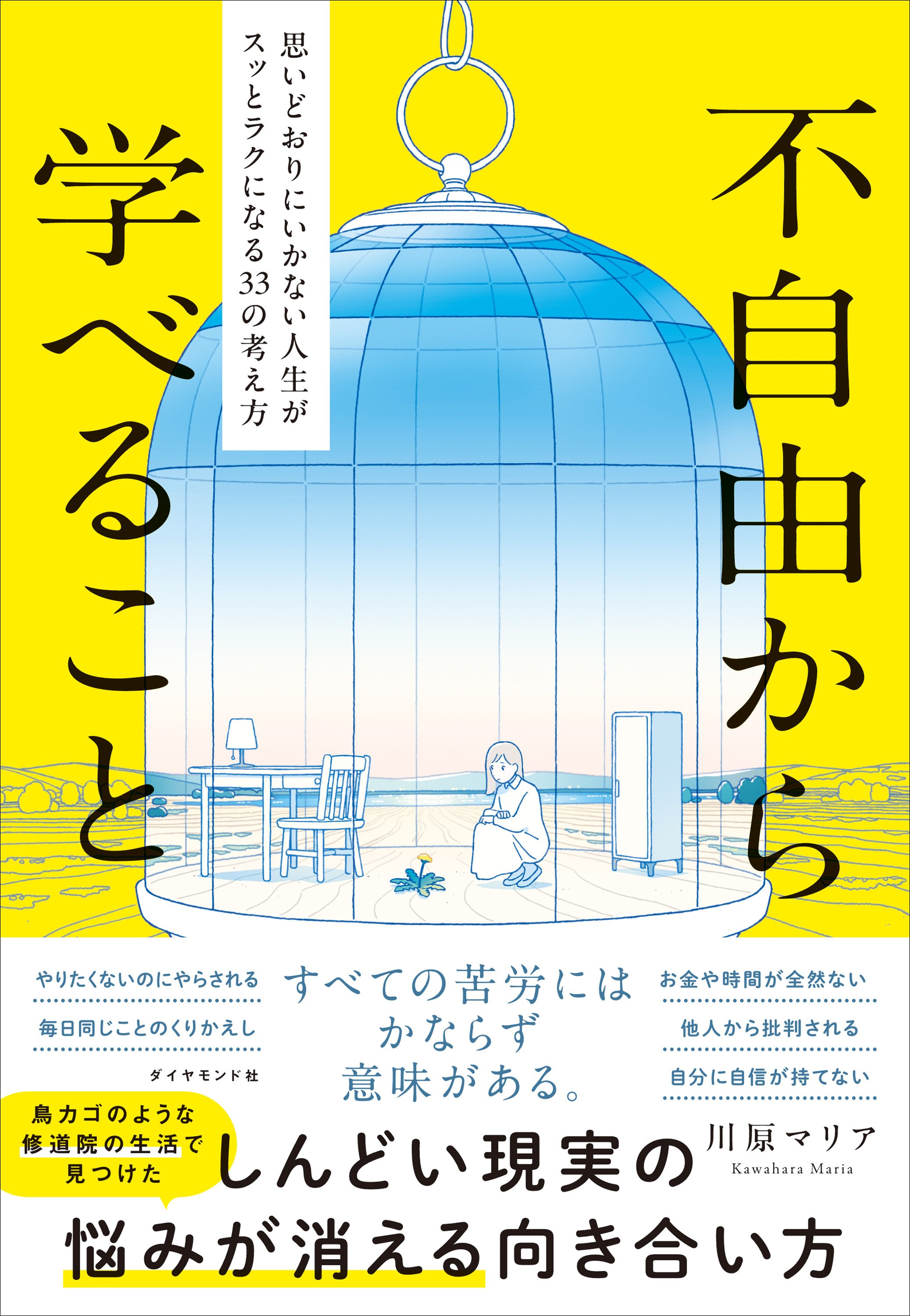

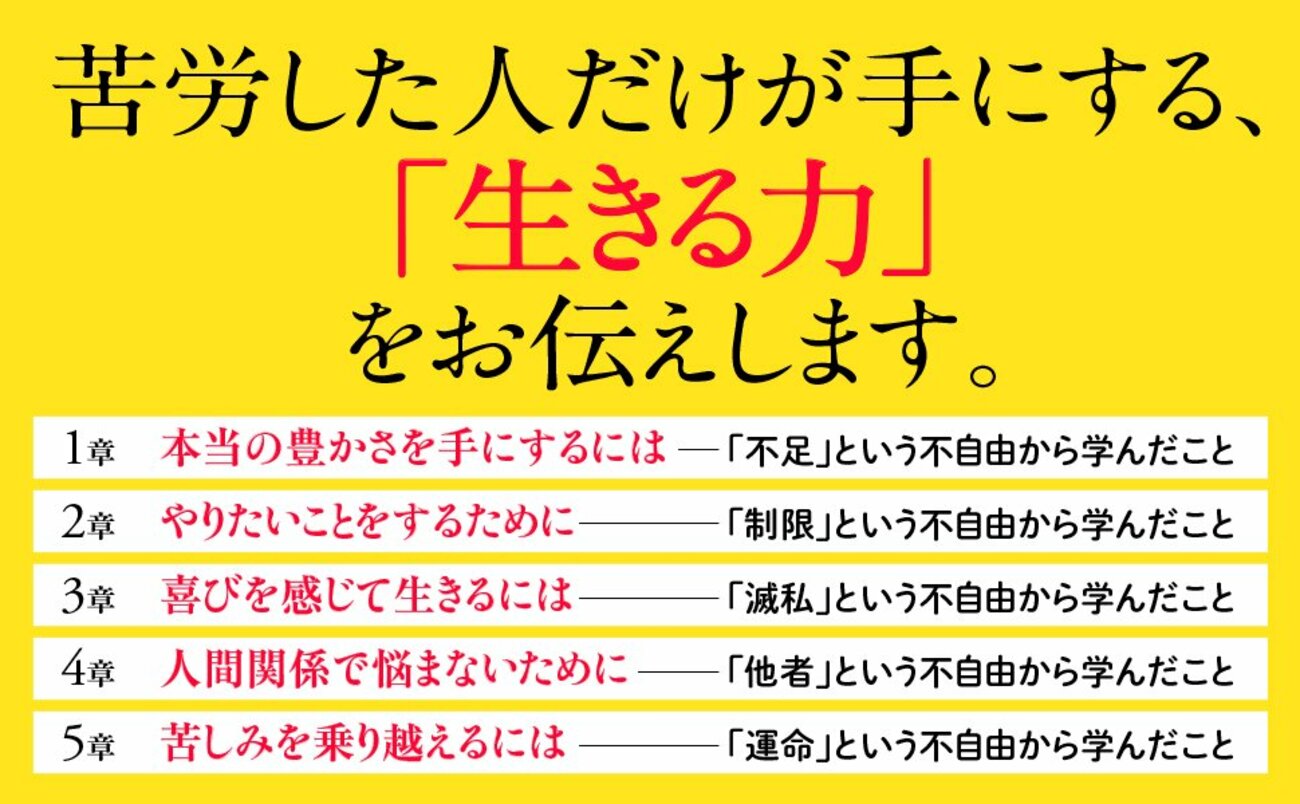

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、「悩まない人の考え方」を多数紹介しています。)