自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

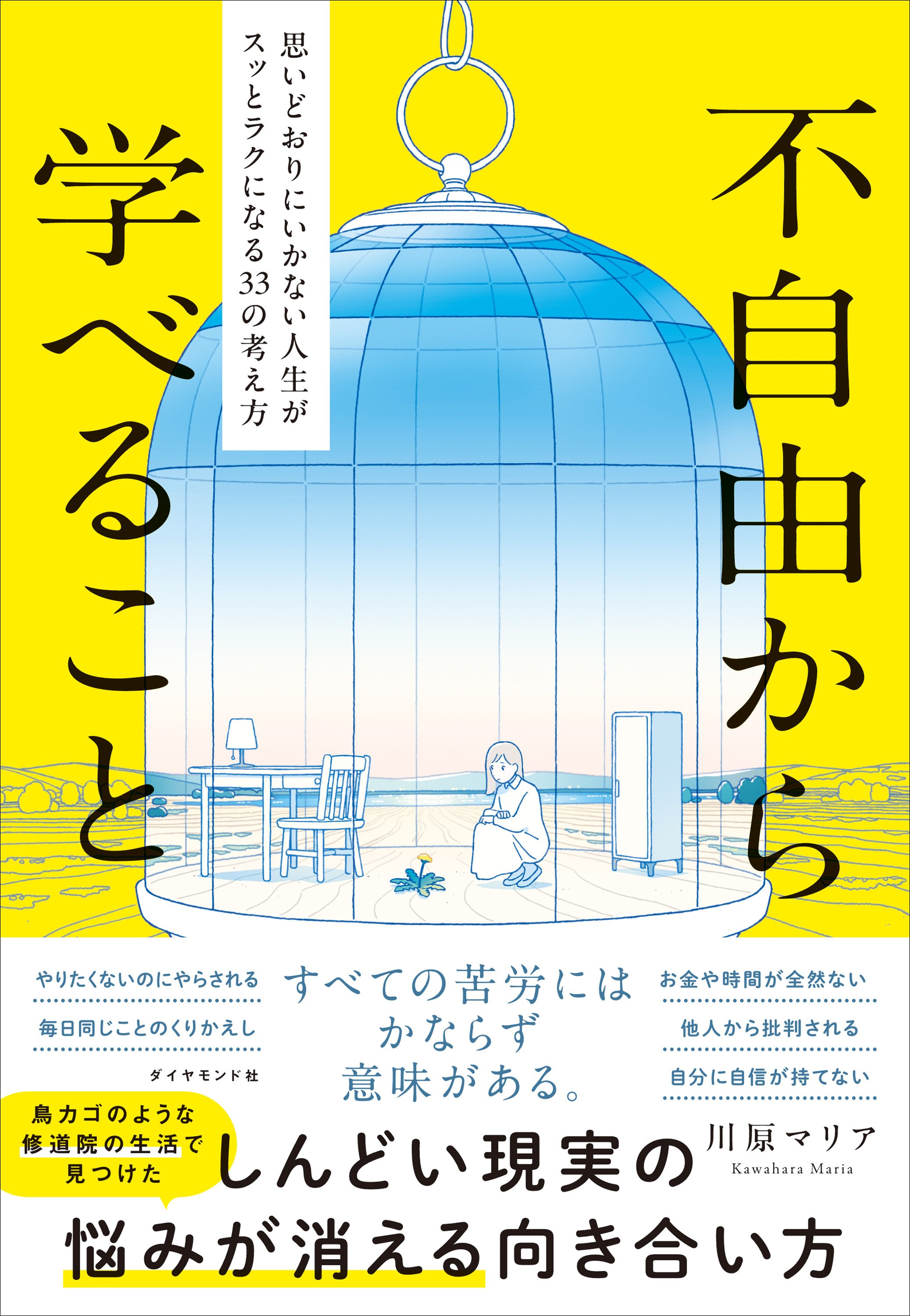

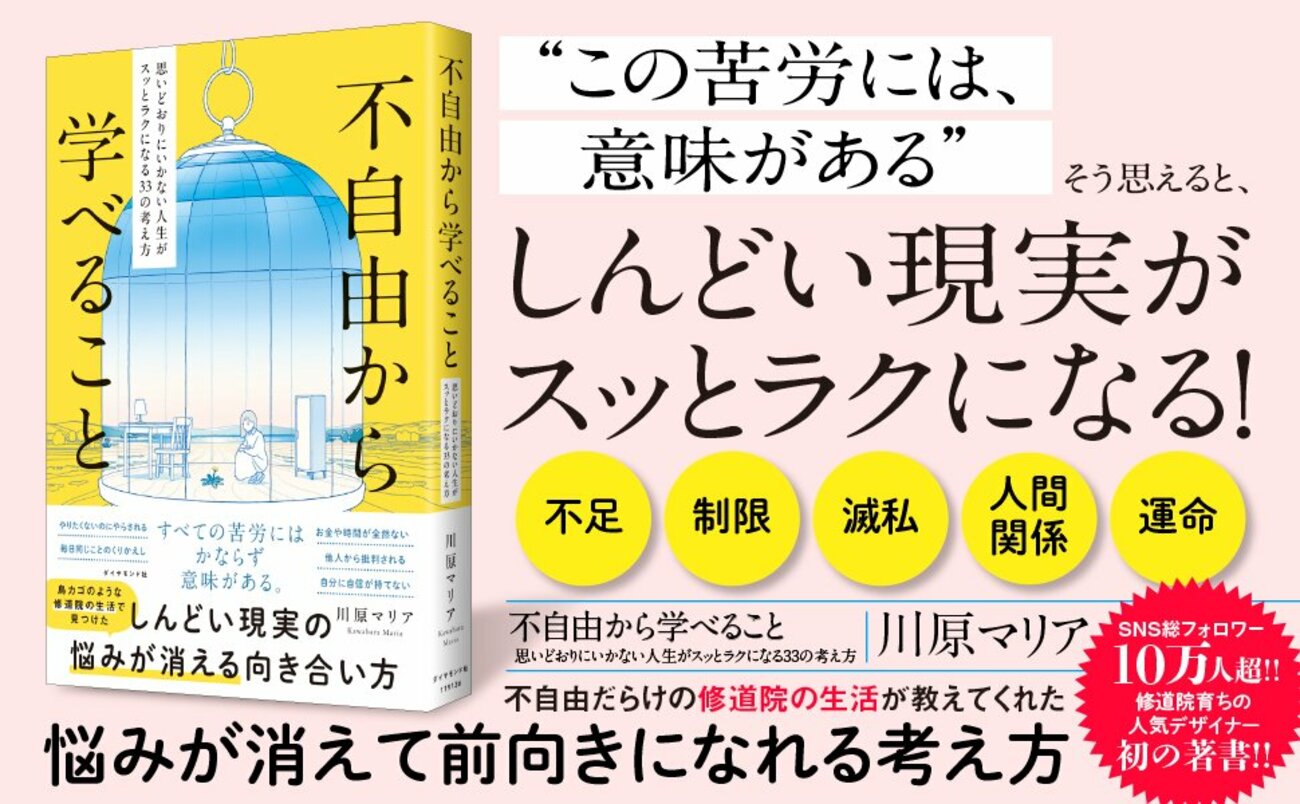

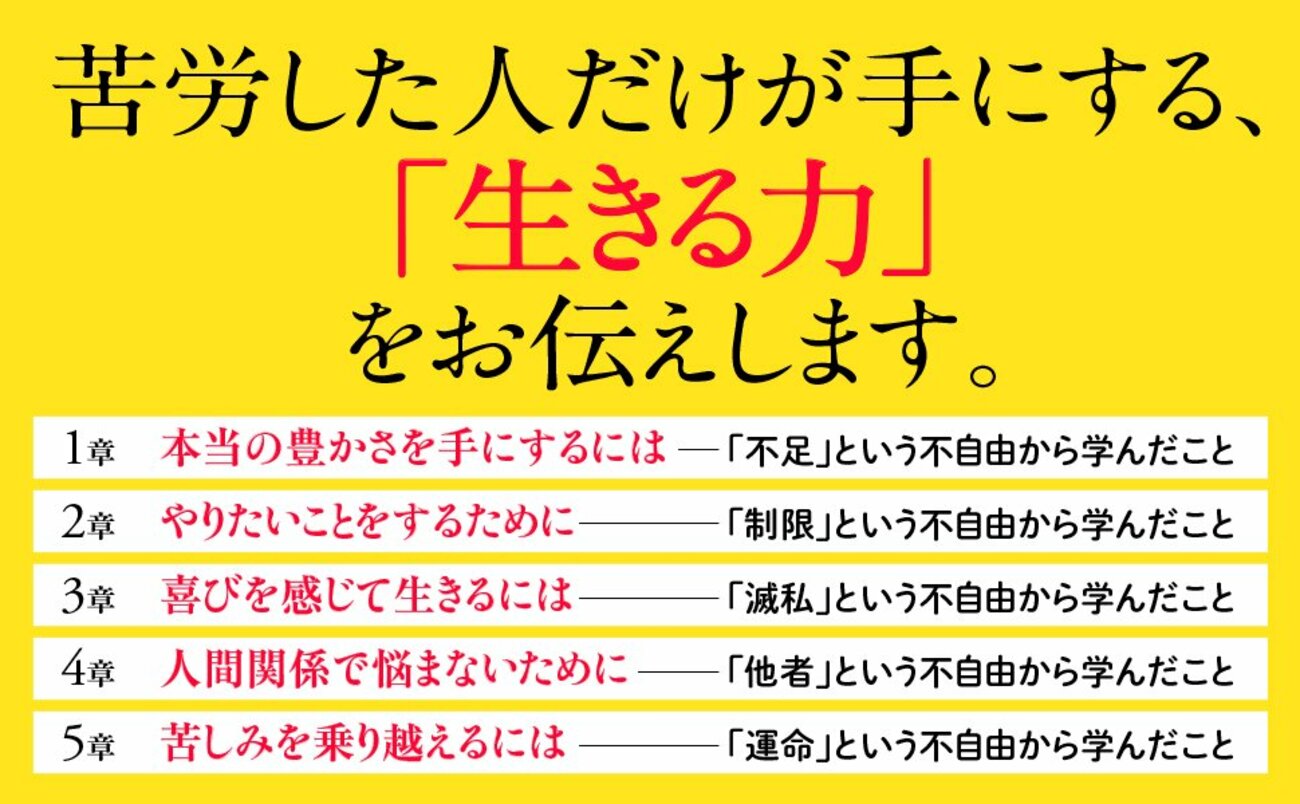

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「いつもご機嫌な人の考え方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

修道院で毎日、「ノート」に書いていたこと

修道院では日々の出来事や思考、感情を書き出すノートが与えられていました。

書くタイミングは人それぞれですが、多くの人は夕方の祈りのときか、寝る直前あたりに書いていました。

そして週に一度ほど、いきなり提出を求められていた記憶があります。

書く内容は自由でしたので、私はノートのページを縦半分に折って、左半分には今の感情や状況を書き、右半分には理想とする状態を書き出していました。

くわえて、理想に近づくために必要な「感情」「思考」「言葉」「行動」なども、思いつくままに書いていました。

たとえば、「今日は酷い言葉を使ってしまった」という自覚があるなら、それをノートの左側に書き、右側には「優しい言葉が使えるようになりたい」と、理想の姿を書きます。

そして「感情に流されないようにする」「優しい気持ちでいれば優しい言葉が出るはず」と、理想に近づくために必要なことを書いていました。

「自分の取扱説明書」ができていった

「ただ書くだけ?」と思うかもしれませんが、具体的な解決策が見えると一歩前進できますし、ストレスが可視化され、対策が講じられるようにもなるのです。

想いのまま綴った記録が溜まるにつれて、自分の感情がいつどんなときに動くのかなど、自分の「思考や行動の癖」が自覚できるようになりました。

私のノートはしだいに「自分の取扱説明書」になっていったように感じました。

これが近年では「ジャーナリング」や「書く瞑想」とも呼ばれていると、修道院を出てから知りました。

「なにもない環境」だから、自分と向きあえる

この習慣が良かったのか、日々の鍛錬のおかげかは不明ですが、志願生の仲間でも、数年をかけて性格が大きく変化する子が何人かいました。

誇張して見せがちだった子が謙虚で穏やかになったり、おとなしい子が少し自発的になったり。彼女たちの一部はシスターになりました。

一方で、今の環境が自分に合っていないと自覚してやめた人もいました。

とても優しくて人格者だった先輩が、突然修道院をやめることもありました。

結果はどうであれ、自分の内面と向きあうことは「自分がどうありたいか」「どんな未来に進みたいか」を考えさせてくれます。

何もない不自由な修道院には、そんな「自分と向きあう」ための時間がいくらでもあったのです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まない人の考え方」を多数紹介しています。)