東京メトロ銀座線の混雑率が

前年比で約1.5倍に上昇したワケ

もうひとつここで触れておきたいのが東京メトロの輸送量測定方法の変化だ。今回の国土交通省の発表資料には「東京地下鉄銀座線・副都心線について2023年度に列車混雑計測システムを導入し、2024年度に精度向上」との注釈がある。

「列車混雑計測システム」とはデプスカメラ(深度センサーを内蔵したカメラ)とAIを用いた列車混雑計測システムのこと。2021年の導入以降、公式サイトやアプリ、改札付近のモニターなどで混雑情報を提供しているが、これを2023年度から混雑率調査に用いたのだという。

ところが、2023年度のデータに「不具合」があった。注釈はメトロを慮って「精度向上」としているが、メトロに聞くと、実際にはAIが機械学習に用いる「学習データ」と「教師データ」に誤りや実情と合っていないものがあり、正確な数字を算出していなかったとのこと。

銀座線については、コロナ禍の乗客が少ない時期の学習データを用いたため過小に算出していた。2021年度の混雑率は92%、2022年度は94%だったので、2023年度もそれに引きずられたのだろうか。しかし、正しいデータを用いた2024年度調査は1.5倍の147%だった。

反対に副都心線はAIの機械学習で「正解」として用いる教師データに誤りがあり、2024年度の輸送量は東京圏の路線では最大となる前年比15%の減となった。統計の信頼性を損なうとともに、乗客に提供する情報も誤っていたことになる。新技術の導入には十分な検討が求められる。

これは例外としても、事業者ごとに異なる手法を用いる混雑率調査では、同一路線の変化は追えても、路線間の比較は誤差が大きく、参考程度に考えたほうがよいだろう。

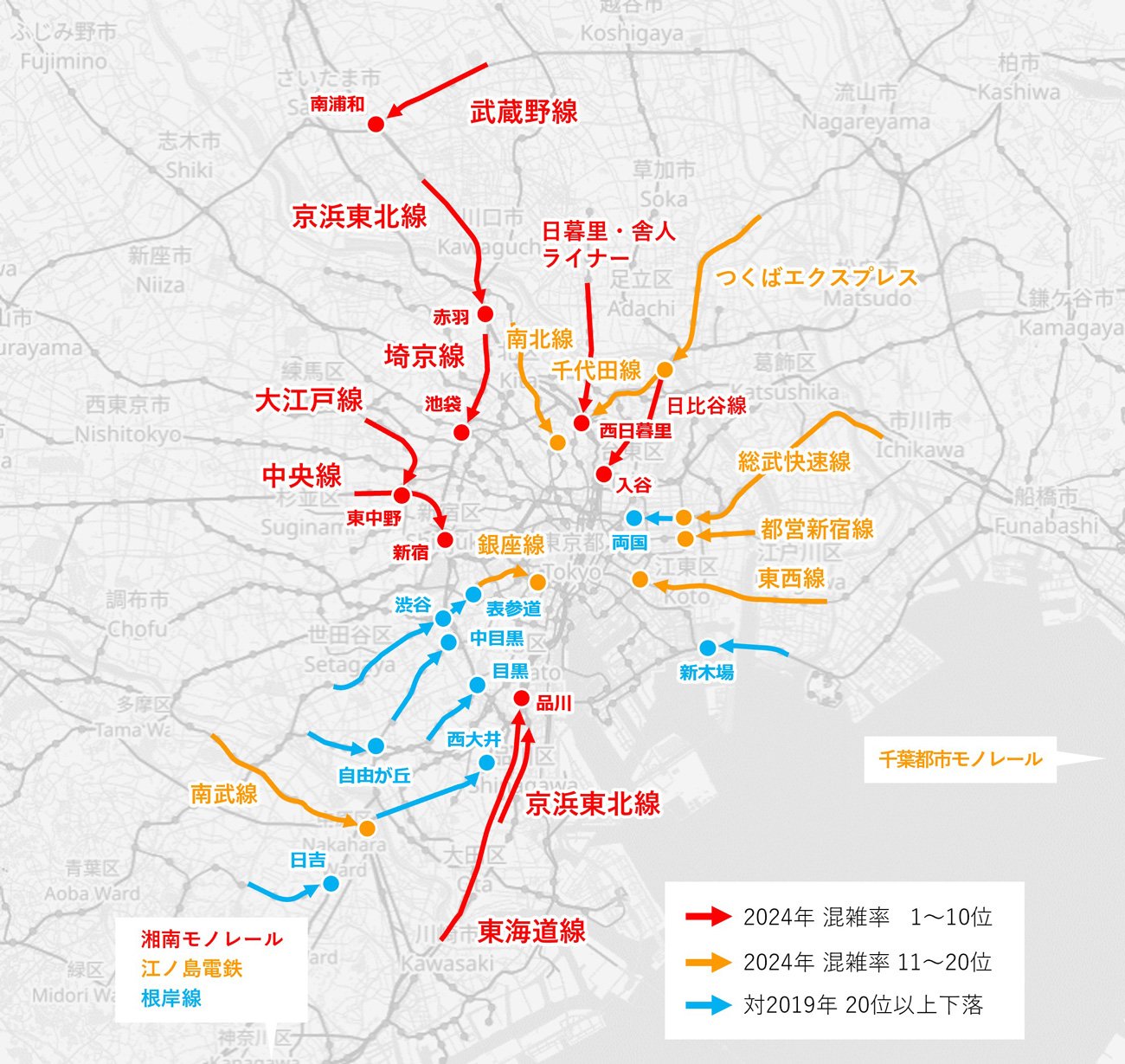

1~10位は北部から北西部と南部

11~20位は北東部から東部に集中

これをふまえて路線を方面別に分け、2019年度調査から2024年度調査の順位変動から増減の傾向を見たのが次の図だ。1~10位は北部から北西部、南部に集中しており、続く11~20位は北東部から東部に集中している。反対に南西部の路線は下落が顕著だ。

オープンストリートマップで作成 拡大画像表示

オープンストリートマップで作成 拡大画像表示