◆V型6気筒3.8リットルツインターボ時代

スカイラインGT-Rの歴史は2002年のR34生産終了で途絶えました。が、後継として07年にR35型日産GT-Rが登場します。最大の特徴は、従来の直列6気筒エンジンから、V型6気筒のツインターボに変更されたこと。VR38DETTの名を持つこのエンジンは、3.8リットルの排気量で、デビュー時の最高出力は480馬力でした。そこから改良を重ね、最終的には600馬力(限定車のイタルデザインにおいては721馬力)にまでパワーアップします。

R35のもうひとつの特徴が、ミッション(変速機)をデファレンシャル(差動装置)と一体化して車体後方に配置するトランスアクスルという方式を採用したこと。R34までのクラッチペダル操作が必要なミッションではなく、クラッチ操作なしでのマニュアルシフトを実現しました。同時に自動変速も行われるようになったため、AT限定免許での運転も可能となったのです。

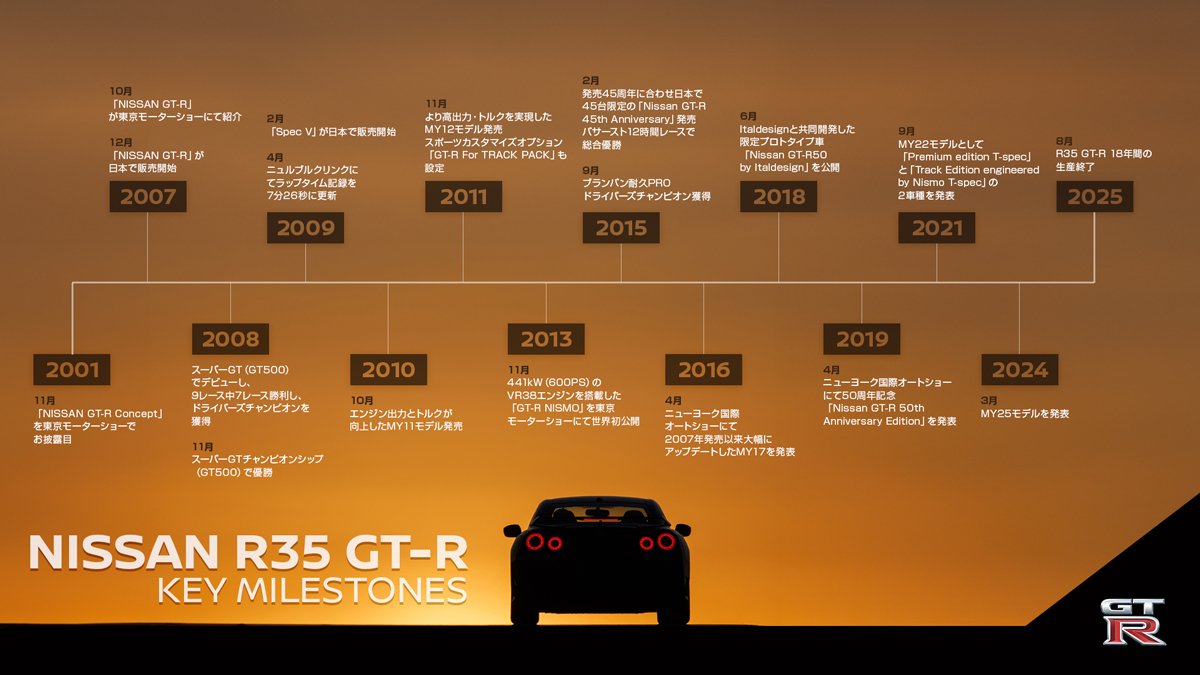

R35_GTR_Milestones_JP Photo:NISSAN

R35_GTR_Milestones_JP Photo:NISSAN

R35_GTR_Racing Photo:NISSAN

R35_GTR_Racing Photo:NISSAN

「4度目の復活」を実現するには、何が大切?

クルマは一般的に4~5年周期でモデルチェンジが行われますが、日産GT-Rは2007年の登場から25年の生産終了まで18年間、フルモデルチェンジは行われませんでした。つまり、GT-Rの基本設計は07年時のもの。冒頭でも書きましたが、GT-Rは基本設計の古さもあって、適合する部品の調達が難しくなっています。

さらに、25年12月から全てのクルマに衝突被害軽減ブレーキの装着が義務付けられます(ただし軽トラックを除く)。従来は、継続生産車への装着は義務ではなかったのですが、12月からはそうはいきません。衝突被害軽減ブレーキを装着するとなると、レーダーやカメラ、あるいはライダーなどのセンサーをはじめ非常に多くの部品を装備し、数多くのテストをクリアする必要があります。GT-Rがそれらを突破するには、新規にクルマを設計するほどのプロセスが必要なため、ここで一度GT-Rを生産終了する決断に至ったとみられます。

さて、R35 GT-Rの販売台数は1万7009台と発表されました。スカイラインGT-Rを含む、GT-Rの総販売台数(ハコスカとケンメリは生産台数を使用)は合計8万8718台でいったん幕を閉じます。

振り返るとGT-Rは、法規制の壁に阻まれてきました。しかしどの世代のGT-Rも、歴史にその名を残す名車であることは明らかです。簡単にこの火を消してはいけないと筆者は感じます。

3度の復活を遂げたGT-R。「4度目の復活」を実現するには、何が大切でしょうか?

言わずもがな、まずは日産の火を消さないことが第一です。現在進められている工場閉鎖やリストラは、かつてのゴーン改革より厳しい茨の道になることでしょう。しかし、日産にはそれを成し遂げて、次のGT-Rを見せてもらいたいものです。そのためにはエスピノーサCEO率いる経営陣が額に汗をかき、尽力する姿を見せることが大切ではないでしょうか? もちろん報酬については誰もが納得できる額で。

250826Tochigi Photo:NISSAN

250826Tochigi Photo:NISSAN