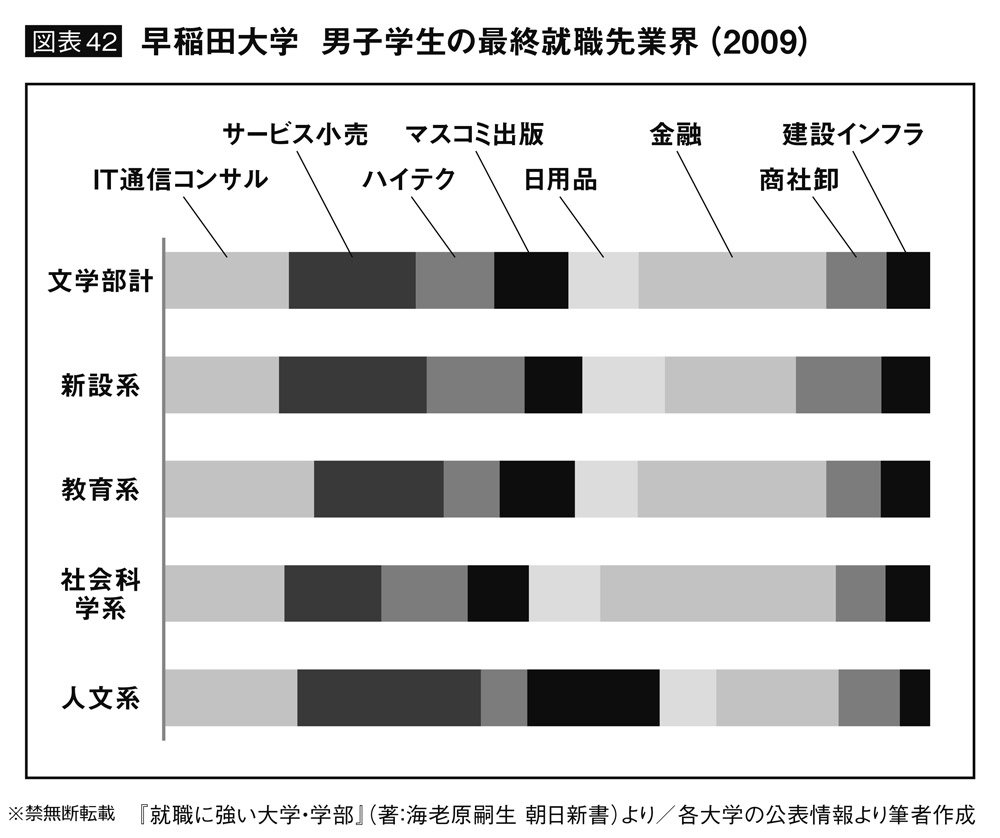

「そもそも、文学部の学生は、金融や商社、メーカーを志望しないから、数字が低くて当然」という反論が出そうだが、図表42を見てほしい。これは早稲田大学の学生が、どの業界に就職したかを学部別に示したものだ。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

「氷河期記事量産」の

背景にあった文学部のつらい現実

文学部の学生も、商社やメーカーや金融にけっこうな割合で就職しており、法・商・政経と比較しても、前記したほどの大きな差はない。そう、商社やメーカー、金融にはけっこうな学生が就職している。ただ、「人気ランキング上位企業への入社が少ない」だけの話だとわかる。

結局、早慶の文学部生の場合、以下のような就職経路になる。

『「就職氷河期世代論」のウソ』(海老原嗣生 扶桑社新書、扶桑社)

『「就職氷河期世代論」のウソ』(海老原嗣生 扶桑社新書、扶桑社)

多くの学生が放送局や新聞社、出版社を志望するが、これらマスコミ業界には募集数が100人を超えるような大口採用企業は少ない。大口採用はNHK、朝日新聞、読売新聞、電通、博報堂くらいだろう。あとは、数人から30~40人ほどの小規模採用となる。

しかもここには法・商・経済(政経)の学生も応募する。結果、大手マスコミ業界に就職できずに他をあたる文学部生が多数あらわれる。

ところが、商社、金融、メーカー分野の人気上位企業だと、文学部生はなかなか採用されない。結果、最終的には、人気ランキング入りしていない企業に就職するか、もしくは、マスコミを初志貫徹する学生は就職浪人やフリーライターとして不安定な仕事に就く人などが多くなる。

こうしたことが毎年続いてきた。ただ、通常の年ならこうした文学部生のつらい現実に対して文句の言いようもないのだが、氷河期世代だとそれを「時代のせい」と考えることもできる。そうした気持ちが、メディア業界に入った元文学部生に伝播し、しかも視聴者・読者にウケるということで、氷河期問題のコンテンツが生まれ続けるのではないか。