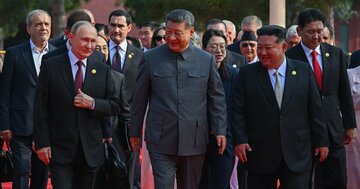

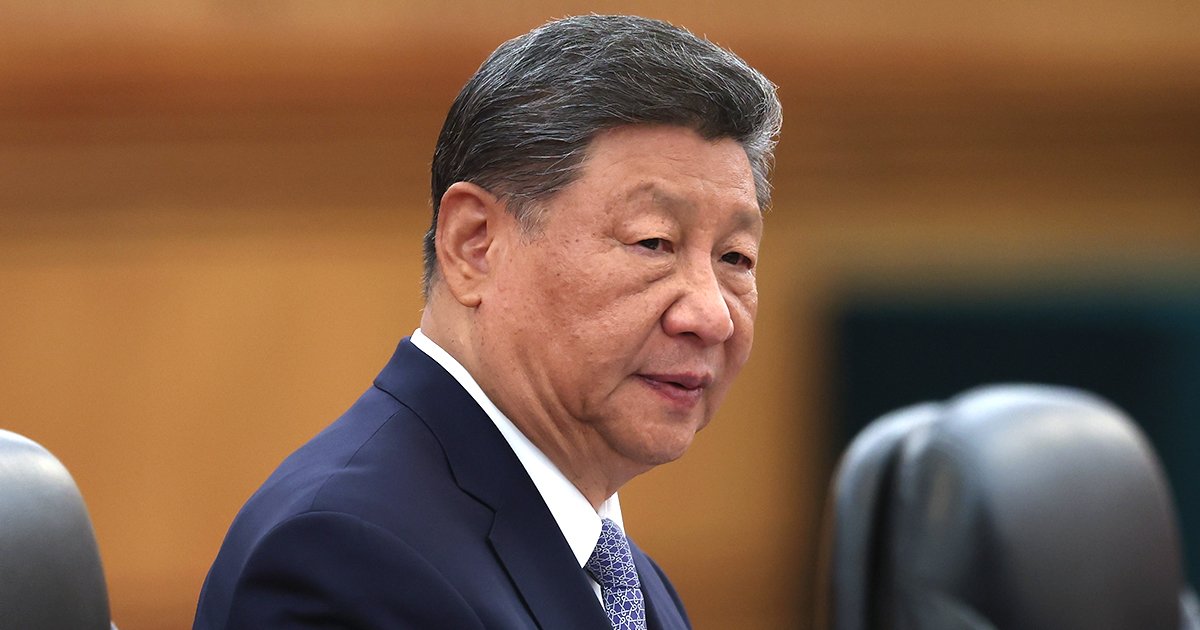

中国の習近平国家主席 Photo:Lintao Zhang/gettyimages

中国の習近平国家主席 Photo:Lintao Zhang/gettyimages

チャイナショック以降も

中国経済が崩壊しないワケ

9月11日、ブルームバーグが「中国の中央政府が、政策銀行や国有商業銀行を通じて地方政府に巨額の貸し付けを行い、債務返済や未払いの整理に充てさせる計画を検討している」と、匿名の政府関係者の話として報じた。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-09-11/T2EUHLGP9VD000

中国の地方政府が抱える未払い債務は1兆ドルを超えると推定されており、地方政府の資金難が建設業者やサプライヤーに連鎖的な影響を及ぼし、中国経済が停滞している元凶であると考えられている。

もしこれが実行されれば、停滞する中国経済が改善に向かう可能性があるが、あくまで「検討段階」であり、最終決定はされていない。

また、地方政府には、自身の債務だけではなく、その傘下にあるインフラ投資会社「融資平台(LGFV)」に莫大な「隠れ債務」があると見られている(詳しくは後述)。

地方政府の債務だけを整理しても、真の解決にはならない。

このような背景から、2015年のチャイナショック以降、世界では幾度となく「中国経済崩壊論」が語られてきた。

実際、地方政府の隠れ債務問題は膨張を続け、不動産不況は長期化し、物価はデフレ局面に入り込んでいる。

また、若年層の失業率は約20%に達し、都市部の不動産市場は冷え込み、過剰投資のツケが至るところに表れている。

https://asiasociety.org/policy-institute/19-percent-revisited-how-youth-unemployment-has-changed-chinese-society

ところが、現実には、深刻な連鎖倒産や大規模な金融危機は発生していない。

なぜ中国は「崩壊」を免れているのか。それは中国が強権国家ゆえに、破綻や倒産を免れるシステムが確立されているからだ。ただし、それは問題の先送りであり、根本的な問題解決とはほど遠い。

ここでは、日本の「失われた30年」と戦後日本の預金封鎖など歴史的事例と比較しながら、中国経済の強靱(きょうじん)さと脆弱(ぜいじゃく)さの両面を解き明かし、日本が学び取るべき教訓を探っていく。