写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

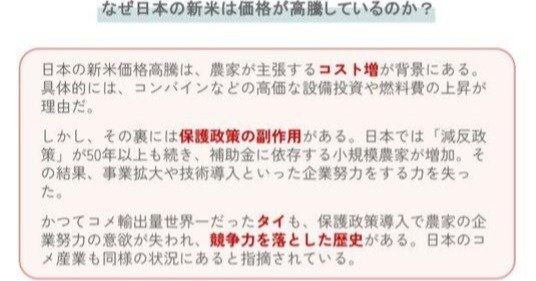

「5kg5000円も仕方ない」――。新米の価格高騰に、農家からはコスト増への理解を求める声が上がっています。しかし、その“言い訳”とも取れる主張に、国民からは厳しい反感が噴出。海外では生産コストを7分の1に抑える農家もいる中、なぜ日本の米価は上がり続けるのでしょうか?補助金に守られた業界が抱える、根深く不都合な真実を解き明かします。(ノンフィクションライター 窪田順生)

モヤモヤする…

日本の農家は「仕事」をしてない

先日、あるニュースがネットやSNSをザワつかせた。

今年の新米価格がかなり上がって売れ行きも鈍くなっているなかで、JAや生産者から「資材価格も上がっている」「原価を知ってもらいたい」と今のコメ価格への理解を求める声がでているというのだ。

新米売れ行き鈍く、JA全農ふくれん「需要開拓の努力をしなければ」…生産者「原価についても知ってもらいたい」(読売新聞 9月23日)

例えば、ニュースのなかでは、農業法人が登場して、稲刈りに必要なコンバインは1台約2000万円。このような大規模な投資も必要とされるなかで、燃料代なども年々上がっているなかで、「価格」だけが高いと注目されている現状を嘆いている。

つまり今、全国のスーパーでのコメ平均価格が5キロ4275円(9月8日〜14日)とかなり上がっているが、そこにいちいち騒ぐことなく、コメ農家の立場になって受け入れなさいというワケだ。

そう聞くと「ウンウン、確かにそうだ。日本のコメを守るためには5000円だって安いもんだよ」と素直に賛同する人もいらっしゃる一方で、ご自分で商売をしている人や、民間企業でビジネスをしている人はこんな違和感を覚えたはずだ。